Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

魚たちは、私たちと同じ色を見ているのだろうか!?

魚を知りたければ、目を見ればいい!

魚が見ている水中の世界はどのようなものか、考えたことはないだろうか。

特に釣りを楽しむ人にとっては、投じた仕掛けを魚はどう見ているのか気になるところだろう。実は魚の色覚は多様で、なんと人間には有害な紫外線が見えている魚もいるようだ。

生物はそれぞれ目の構造や見え方が違う。特に水の中となると、人間のそれとはまったく異なってくる。さまざまな仕掛けを用意して魚との駆け引きを楽しむ釣り人は多いと思うが、魚が水中の世界をどのように見ているかが分かれば、仕掛もより良い工夫ができるというものだ。今回、魚類やイカ類の視覚について研究する三重大学大学院・生物資源学研究科:宮﨑多惠子准教授にお話をお聞きすることができた。

魚の目※1は、人間の常識では想像できないような進化をしているものも多いと言う。まずは魚の色覚について教えていただいた。

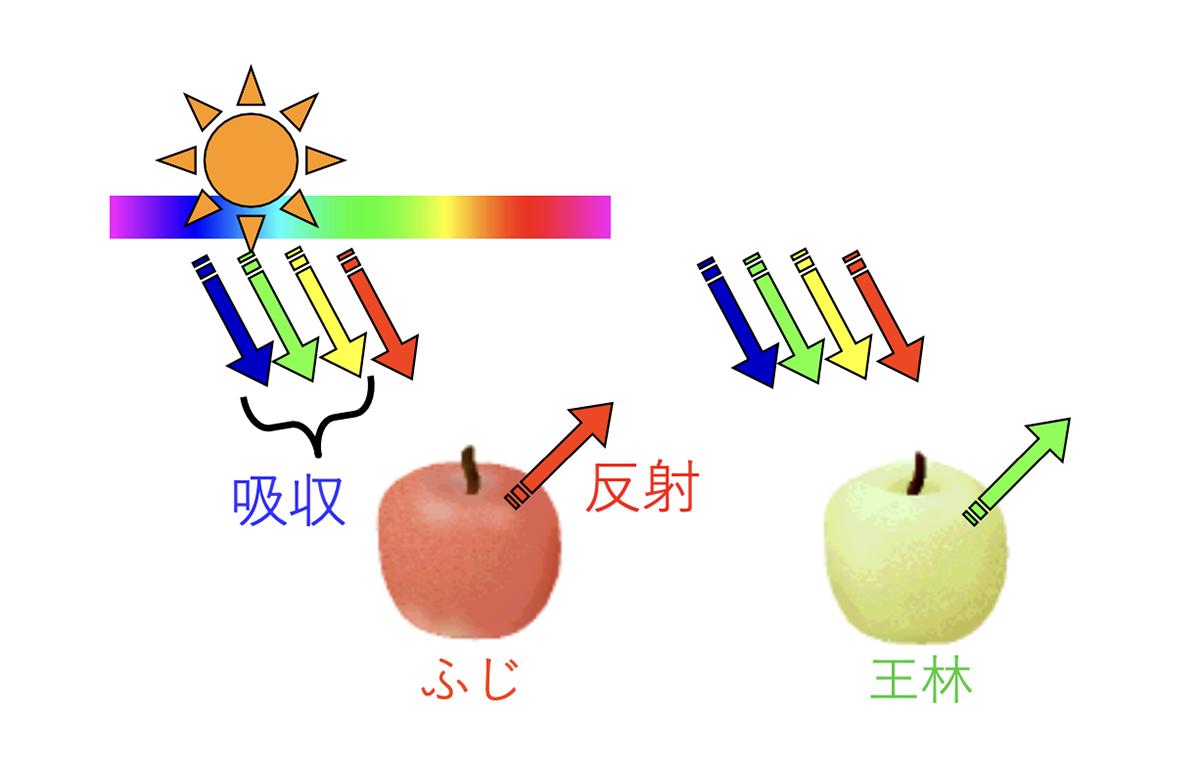

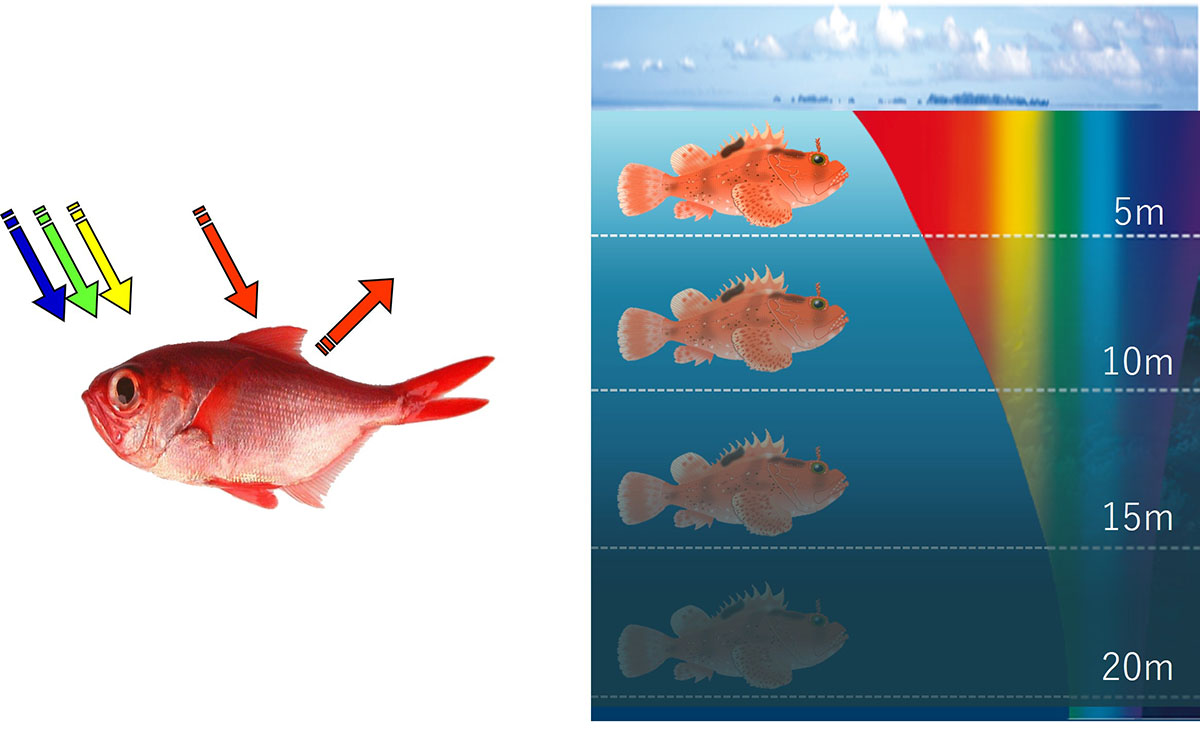

色覚とは色を感じ見分ける力のことで、光の波長の違いを色彩として識別する感覚のこと。生物の目には光の波長の違いを受け止める機能があって、それを脳が色として認識する。つまり私たちは色そのものを見ているのではなく、光が物を照らし反射した光を目で受けることで物の色を認識しているのだ。反射する光の波長の違いが色の違いとなる。

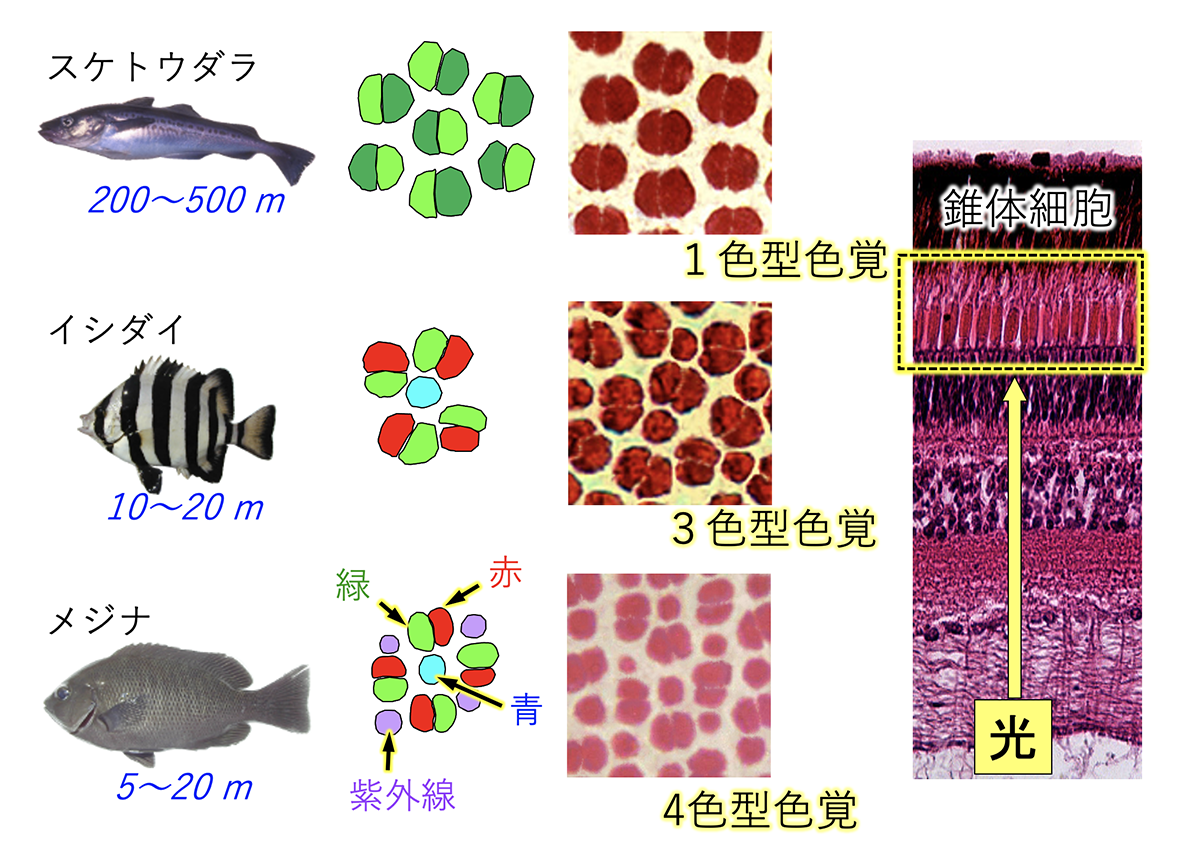

「例えば海の水深の違い、表層、中層、深層では光の届き方が異なります。内湾か外洋かなど水域の違い、プランクトンの量によっても光の届き方は異なってきます。それぞれの場所に適応した魚が棲息しているわけですが、棲息する場所が異なれば水中の光環境も異なるため、魚の目の機能も異なってくるのです」

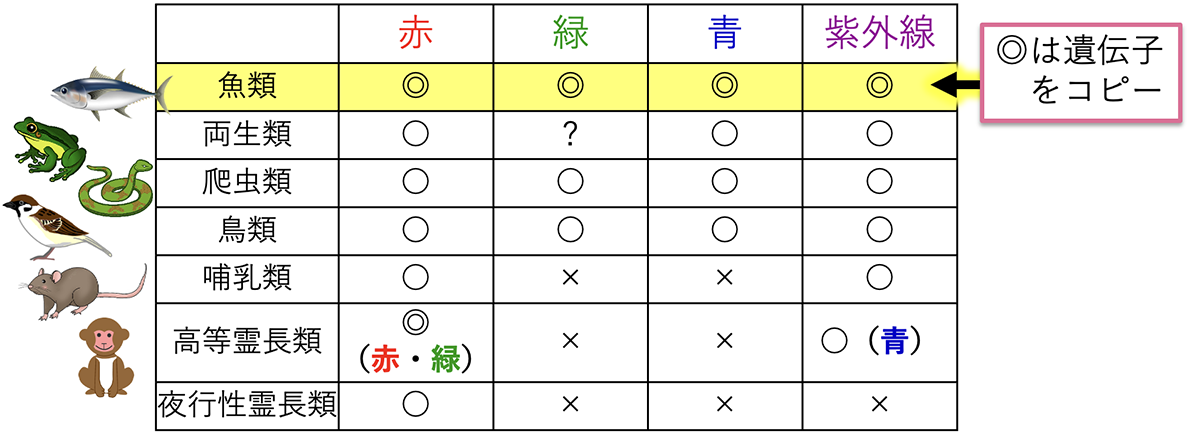

ちなみに人間は赤、緑、青の3つの光を組み合わせて色を認識する「3色色覚型」だ。これに対して魚の中には赤、緑、青に紫外線を加えた「4色色覚型」がいるという。紫外線が見えるとは驚きだ。

「脊椎動物の祖先は赤、緑、青、紫外線を組み合わせて見る4色色覚型でした。哺乳類は進化の過程で緑と青をなくして2色型になり、その後、霊長類はいったん無くした緑色を認識するタンパク質を錐体(すいたい)細胞の赤色を認識する視物質※2の中で新たに創り出しました。魚類は棲んでいる場所の光の波長にあわせて、これらの遺伝子をコピーして増やしたり減らしたりしながら進化しきました」

魚類の色覚は他の生物と比べてとても多様であることがわかったが、棲んでいる場所によっては必ずしも「4色色覚型」ではないという。魚が棲んでいる環境水域や水深によって届かない光の波長もあるので、見える色が違うのだ。

宮﨑さんの研究によれば、太陽の光が届く比較的浅い水深域に棲むメジナは、目の細胞配列を調べると紫外線が見えていることがわかるようだ。そう、「4色色覚型」なのだ。一方メジナよりももう少し深いところにいるイシダイは、目の細胞配列の中に紫外線を見る細胞がないという。つまり「3色色覚型」となる。さらに水深が深くなると緑と青の波長しか届かないので「2色色覚型」の魚が多いと思われるが、スケトウダラのように緑色だけしか見えない「1色色覚型」細胞配列の魚もいる。魚によってこんなにも色覚に違いがあるとは、本当に驚きだ。

水深が深いところでは緑と青は届いても赤と紫外線の波長は届かない。そのため深海で赤色の魚が泳いでいても、他の魚からは薄暗い深海の中に溶け込んだ黒っぽい物体としか見えず、エサとなる魚かどうか識別できない。キンメダイのように水深の深いところで暮らす魚に赤色が多いのは、敵から見えにくい(見つかりにくい)ためではないかと考えられている。

「釣り人はルアーなど仕掛けの色を変えることで釣果を上げようと工夫しますよね。水の性質や深さ、魚の色覚によっても見えている色が違いますので、この深さならばこの色の仕掛けがいいというようなことは言えませんが、自分が対象にしている魚は何色が見えているのか少し気にかけてみると、魚とのやりとりがもっと広がるでしょう」

紫外線が見えている魚は表層にいる魚が多いそうだ。同じサバ亜目の仲間でも、表層にいるカツオは紫外線が見えているが、中層にいるマグロやサバは、緑と青しか見えていないという。またマイワシも紫外線が見えているとのことだ。腹側の網膜に紫外線を感じる細胞を持ち、海面方向からの紫外線をうまく受け取れるようになっている。ところがカタクチイワシとウルメイワシには、いまのところ紫外線を感じる細胞は見つかっていない。3種類のうちマイワシだけが春に産卵し他の2種は1年中産卵することから、マイワシは紫外線量が増える春の到来をいち早く察知するために紫外線を感じる細胞を持っているのではないか?と宮﨑さんは考えている。

「魚の形、生き方は本当に多様で、棲息環境によって大きく異なります。魚が水の中でどのように生きているかを理解するには、目を調べるのがもっとも合理的と言えるでしょう。なぜなら脊椎動物の多くの種類は、情報の80%以上を目から得ているからです。ですから魚も目を調べれば、その生き方を理解することができるのです」

宮﨑さんは、食べているエサやエサの探し方、追いかけ方が魚ごとに異なることや魚の顔付きや目付きにさまざまな個性があることにも注目している。魚の視力や視軸(エサに対してもっとも見える方向)については改めてレポートを予定。

※1:一般的に「目」はまぶた、目頭、目尻など、眼球の周囲も含めたもの、「眼」は眼球そのものを指す。記事内では「眼」の解説も多いが、今回の記事では「目」で統一する。

※2:錐体細胞は脊椎動物の網膜に存在する光受容体の1種で、色覚を左右するタンパク質で構成されている。

- 宮﨑多惠子(みやざき たえこ)

- 三重大学大学院 生物資源学研究科・准教授。魚類やイカ類の視覚について研究している。

画像・資料提供:宮﨑多惠子、三重大学(三重大(R)ナビ/三重大えっくすVol.37)

取材編集:帆足泰子