Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

何を食べる? どう食べる?

食べることで地球を守る私たちの選択

1日3食、365日。私たちは毎日、何かを食べている。食べることは私たちにとって、最も身近な行為だ。しかし、口に入れた食べ物がどのように生産されたのか、どこから運ばれてきたのか、その背景を気にかけたことはあるだろうか?

「食」の選択は生物多様性保全や気候変動対策にもつながっている。私たちが考え、選び、食べることは、どう地球を守ることにつながっているのだろうか。

生物多様性保全や気候変動対策の問題を「食」の視点からシミュレーションし情報発信をしている研究者がいる。国立環境研究所の社会システム領域・主任研究員の土屋一彬さんだ。食材の選び方や食べ方などがさまざまな環境問題に果たしてどのようにつながっていくのかを研究している。温室効果ガスの削減などは日々の生活の中でも意識して、自分なりに実践している人も徐々に広がりつつあるようだが、土屋さんは「食」への視点も加えて欲しいと考えている。「食」は私たちにとって欠かせない身近な行為であり、多くの人が「食」への向き合い方を変えれば、生物多様性保全や気候変動対策の問題に少なからずポジティブな影響を与えられるのではないか、と考えているのだ。

「国立環境研究所の社会システム領域では、環境と人間活動との関係を研究しています。私自身の研究には大きく2つのアプローチがあり、1つは生物多様性の保全が社会にもたらす価値について明らかにすること。もう1つは生物多様性を守るためにどのような取り組みが必要なのかというものです。この取り組みの中に食に関する研究が入っています」

土屋さんが生物多様性保全や気候変動対策を「食」と関連させて考える研究を始めて3年余り、やるべき調査や検証はまだまだ非常に多く、「食」を紐解くことで見えてくることは際限なく、やりがいのあるテーマだと語る。

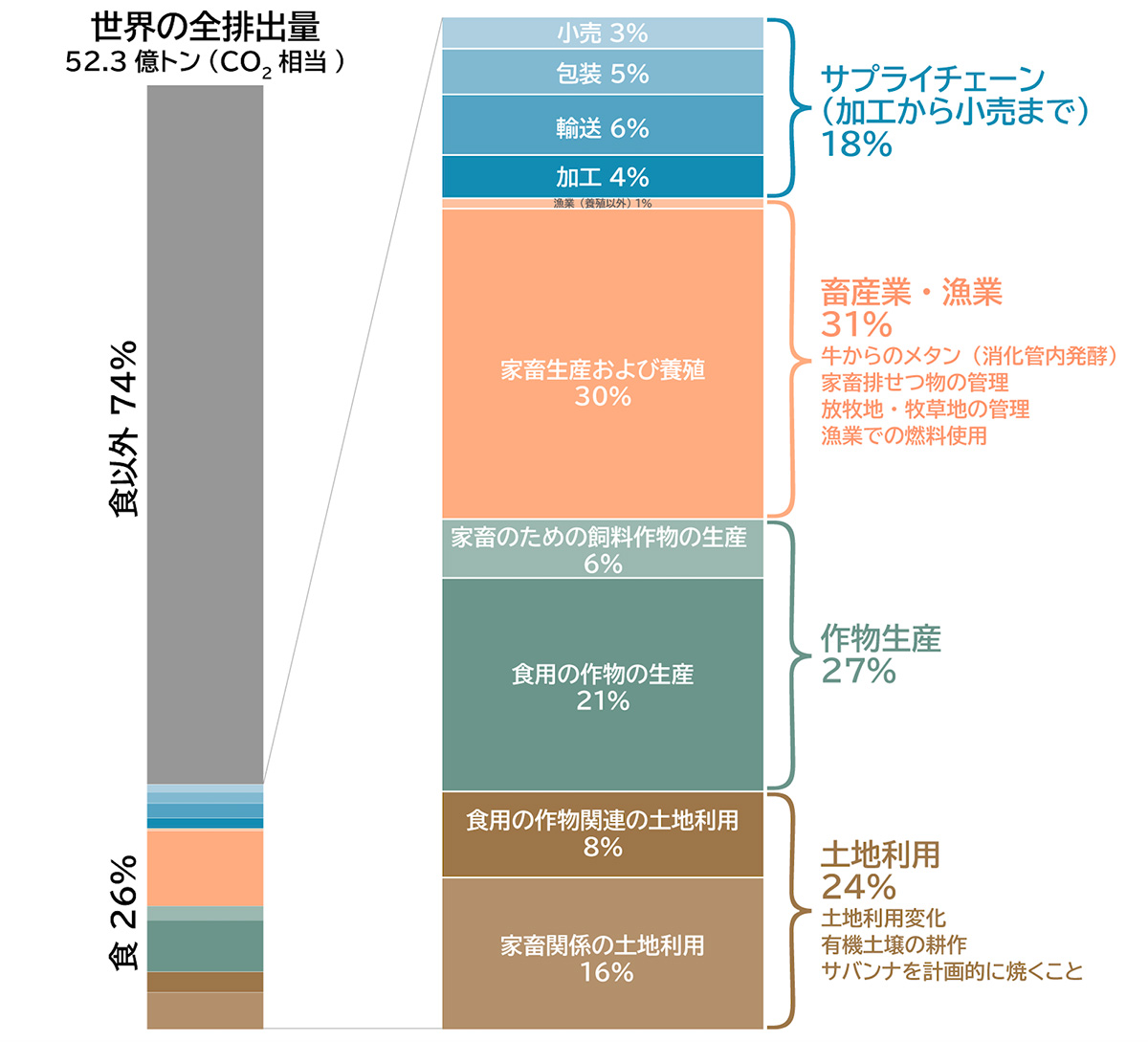

「気候変動の中でも温暖化の原因となっている温室効果ガスの排出源は、主に化石燃料を使用したエネルギー消費、農業生産や畜産、食品の輸送や加工・廃棄などに関連するフードシステムです。エネルギー消費についてはもちろんですが、いま世界ではフードシステムによる温室効果ガス排出についても議論が進んでいます。農地を拡大することによって森林が減れば気候変動や生物多様性に大きな影響を与え、また窒素などの化学肥料も温室効果ガス排出につながります。つまり元をたどっていくと、人々の食への需要が究極的には気候変動や生物多様性などの環境問題への駆動要因の一つになっているのです」

日本では、エネルギー問題と温室効果ガスとの関係について議論されることは多いが、フードシステムと温室効果ガスとを関連づけて議論されることは未だ少ない。そこには食料自給率が低い日本独特の事情がある、と土屋さんは考えている。

「世界の温室効果ガス排出量は20〜30%がフードシステムに由来していると言われています。日本は食料の多くを海外からの輸入に依存しているので、食料生産による温室効果ガス排出の割合が世界と比較して少ないのです。ですから、食と温暖化とのつながりがイメージしにくい日本の特異な現況でしょうね。しかし、実際は原産国である国で農作物生産のために森林を伐採しているかもしれないワケです。農作物を供給するために過剰な森林伐採は気候変動につながります。自分たちが何を食べるかという選択が、すなわち間接的に温暖化につながっているかもしれないということは意識しておきたいですね」

牛のゲップに含まれるメタンが温暖化の原因になるという話は聞いたことがある人も多いだろう。ゲップ以外にも家畜の排泄物は温室効果ガスの排出源になるのだとか。また、人が食べる畜産物1キロカロリーを得るために必要な肥料は穀物や野菜を1キロカロリー分作るための肥料よりも多い。つまり同じ1キロカロリー分をつくる際に排出される温室効果ガスの量は、畜産物のほうが穀物や野菜よりも大きくなるそうだ。では、多くの人が肉を食べることを控え積極的に魚を食べるようになれば、温暖化の進行を抑える対策となるのだろうか。

「最近の日本では魚食の機会が減っていますが、それでも日本には魚食文化が根付いています。これは環境面にはとてもポジティブなことです。一部の地域だけが魚食中心でも世界の温室効果ガスの削減には大きな変化は期待できませんが、もし魚食が少ない国や地域で魚を食べる機会がもっと増えれば、世界の温暖化対策に一定のインパクトを与えられる可能性はあると思っています」

とはいえ食に関しては国や地域ごとに異なる文化がある。食への向き合い方を一方的に押し付けることは難しい。その点を十分に踏まえながら、私たちの「食」が気候変動や生物多様性の問題とつながっていることを伝えていかなければいけないと土屋さんは考えている。大切なのは「食」に対する私たちの選択だ。

「環境への配慮はするけれど食品の種類をほぼ制限しない柔軟な食事をする人たちをフレキシタリアンと呼び、最近注目を集めています。フレキシタリアンの食事においては、温室効果ガスの排出につながる牛肉等よりも鶏肉を相対的に多く食べる傾向があります。肉は食べないが魚介類は食べるという人たちはペスカタリアンと呼びますが、魚介類の方が肉よりも温室効果ガスの排出が少ないため、ペスカタリアンも環境に良い食事のスタイルといえます。食の好みは人それぞれなのでスタイルを押し付けるつもりはありませんが、自分が選んだ食材の背景にある気候変動や生物多様性に関する問題には関心を持って欲しいと思います」

土屋さんは最近見られるようになってきた新しい消費行動にも注目している。

例えば一部のスーパーでは大豆ミート(代替肉)が並ぶようになっている。以前は白いプラスチックトレイに肉や魚がきれいに並べられていたが、最近は簡易パッケージで販売されることも増えてきた。未利用魚(低利用魚)を扱う飲食店も増えている。少しずつではあるが以前と比べると、「食」を提供する側も消費する側も、自分たちの行動が地球環境に与える影響を意識するようになってきている。

「海の資源や環境に配慮していることを評価し認証されたサステナブルシーフードなども市場に出始めています。このような持続可能な食材を積極的に選択する人が増えていくといいですね。生物多様性や気候変動の問題と食との関係は、まだ議論の段階。特に日本ではこれからです。ただ、私たちは食べるという行為を毎日しているわけですから、一人ひとりの日々の選択が大きな波となり社会のフードシステムが変わっていけば、気候変動や生物多様性の問題にポジティブな影響を与える可能性はとても大きいと思っています」

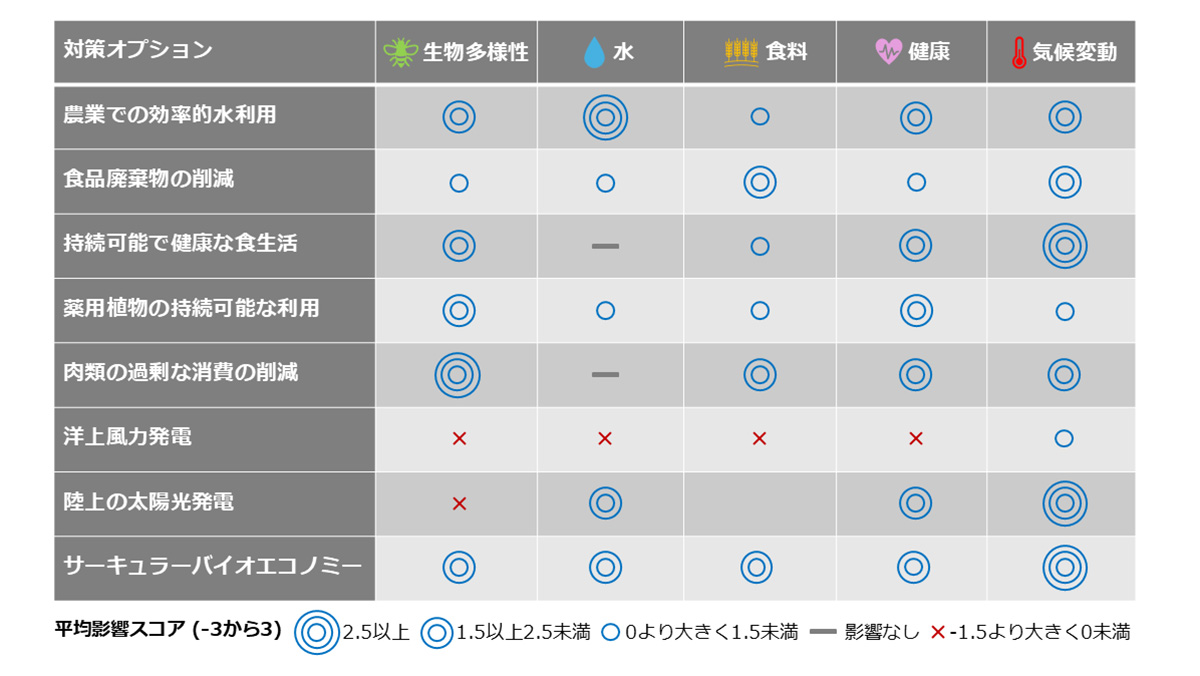

土屋さんは、生物多様性についての国際的プラットフォーム「IPBES=イプベス」※2がまとめる「ネクサス評価報告書」の執筆者の一人でもある。ネクサスとは結び付きを意味する。生物多様性、水、食料、健康、気候変動の問題を縦割り型でアプローチするのではなく、相互のつながりを踏まえて生物多様性の問題を紐解いていくことが期待されている。

2024年12月に公表された「ネクサス評価報告書」によると、陸上の太陽光発電や洋上風力発電といったエネルギーに関する対策は気候変動の緩和にはポジティブな影響を与えるが、生物多様性にはネガティブな影響もあると報告されている。逆に持続可能で健康な食生活や肉類の過剰な消費を削減するといった食料に関する対策は、水を除くすべての要素にポジティブな影響があり、ネクサス全体の改善につながる可能性が指摘されている。日々の食事が生物多様性と健康と気候変動の問題に深く関係していることは、報告書の中でも繰り返し強調されている。

「縦割りの取り組みでは生物多様性、水、食料、健康、気候変動のすべてを同時に良くしていくことはできません。これからの取り組みは組織の縦割りを超えてビジョンを共有し、生物多様性、水、食料、健康、気候変動に関わるさまざまなステークホルダーが協力するネクサスアプローチへの転換が必要なのです」

私たちも気候変動や生物多様性などの問題を個別に考えるのではなく、互いにどのような影響を及ぼすのかを意識することが求められていくだろう。そして私たちがすぐにできることは、もっとも身近な行為である「食」において意識を変えること。何を食べるか、どう食べるか、自分の選択がどの問題とつながっているのか、考えてみることから始めたい。私たちの「食」の選択は、今日からすぐに変えられる。

※1:https://ourworldindata.org/food-ghg-emissions

※2:生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを強化する政府間科学政策プラットフォーム。2012年4月に設立され145カ国が加盟(2024年3月時点)。

図出典:国立環境研究所(2024)「ココが知りたい地球温暖化Q4脱炭素と食の関係」

https://cger.nies.go.jp/ja/library/qa/measure/q4

図出典:国立環境研究所(2025)「生物多様性、水、食料、健康、気候変動の危機を同時解決するために IPBES『ネクサス評価報告書』を読み解く」https://www.nies.go.jp/social/navi/colum/nexus_assessment.html

- 土屋一彬(つちや かずあき)

- 国立環境研究所・社会システム領域 主任研究員。

「食」は気候変動対策と生物多様性保全の目標を同時に達成するための鍵になる、と考え研究を続けている。

画像提供:国立環境研究所

取材編集:帆足泰子