Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

三陸沖の海水温が平年差7℃上昇の驚き

日本をさらに暑くする海洋の水蒸気。

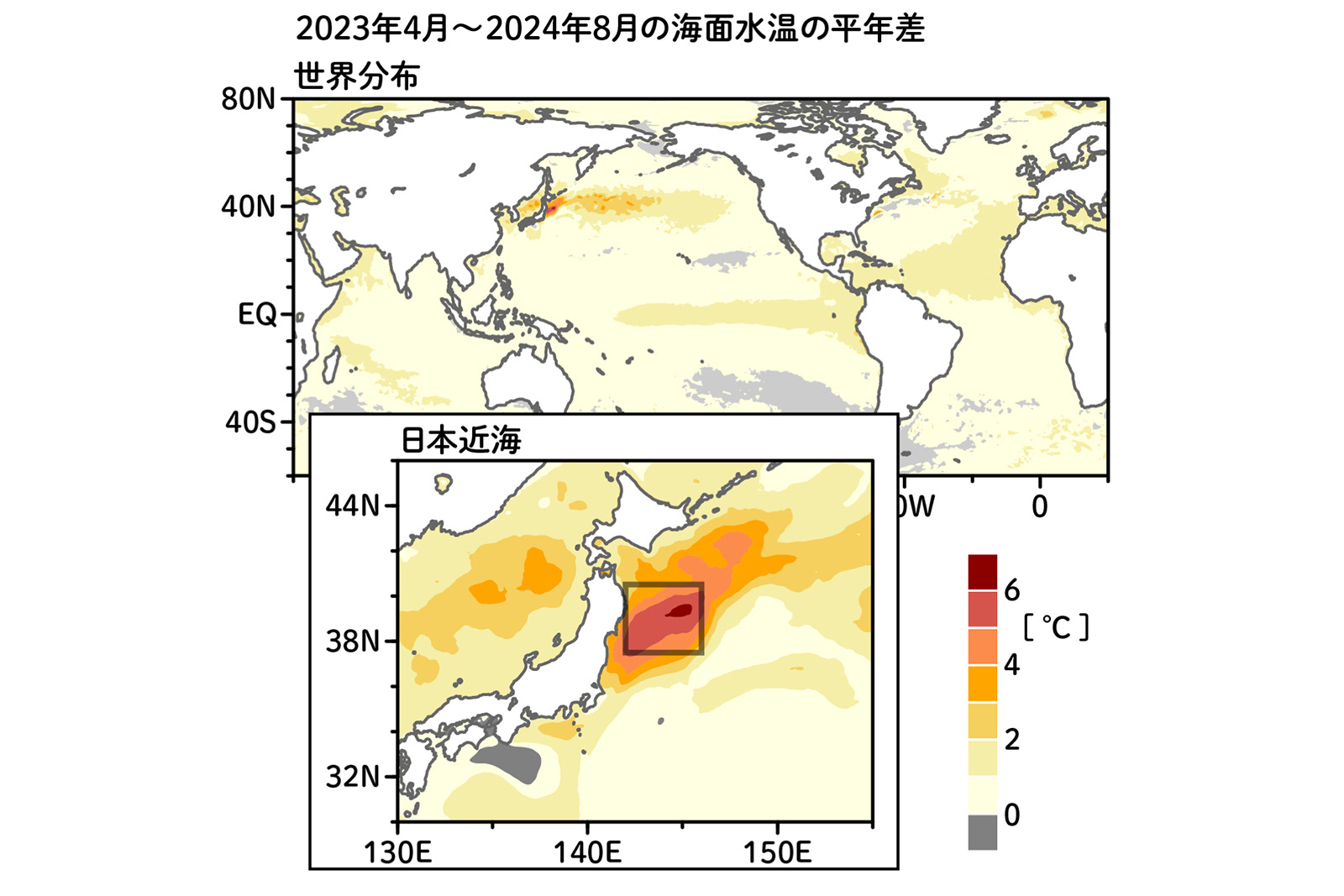

日本近海の海水温が上昇している。しかも世界で類を見ないほどの上昇幅だ。

その大きな要因は、太平洋の西に位置する日本と、日本の周囲を流れる黒潮・親潮・対馬暖流の3つの海流のようだ。さらなる温暖化が進んでいく中、日本に様々な恵みをもたらしてきた海流は今、どのような影響を与えようとしているのか・・・。日本が直面する現状を知っておきたい。

大気と海洋との相互作用が注目されつつある。

大気が海洋に影響を与えることは数百年前からすでに知られていたそうだが、海洋もまた大気に大きな影響を与えていることが、近年の観測やデータ解析などから明らかになってきた。

大気に影響を与えるとは、つまりは気象が影響を受けるということだ。猛暑や豪雨など昨今の異常とも言える極端な気象の変化は、海洋の変化に起因するところも大きいのではないかと考えられている。

東北大学・大学院理学研究科・地球物理学専攻・海洋物理学研究室の准教授・杉本周作さんに大気と海洋の関係についてお聞きしてみた。

「大気と海洋は相互作用し合う関係です。ここ数年、酷暑が続き、温暖化による大気の気温上昇が大きな関心事になっていますが、実は海洋にも海水温上昇などの変化が起こっています。しかも日本周辺はとても顕著なのです」

なぜ日本周辺の海に大きな変化が出ているのだろうか。

杉本さんによれば、日本の位置と日本周辺を強い海流が流れていることに要因があるとのことだ。

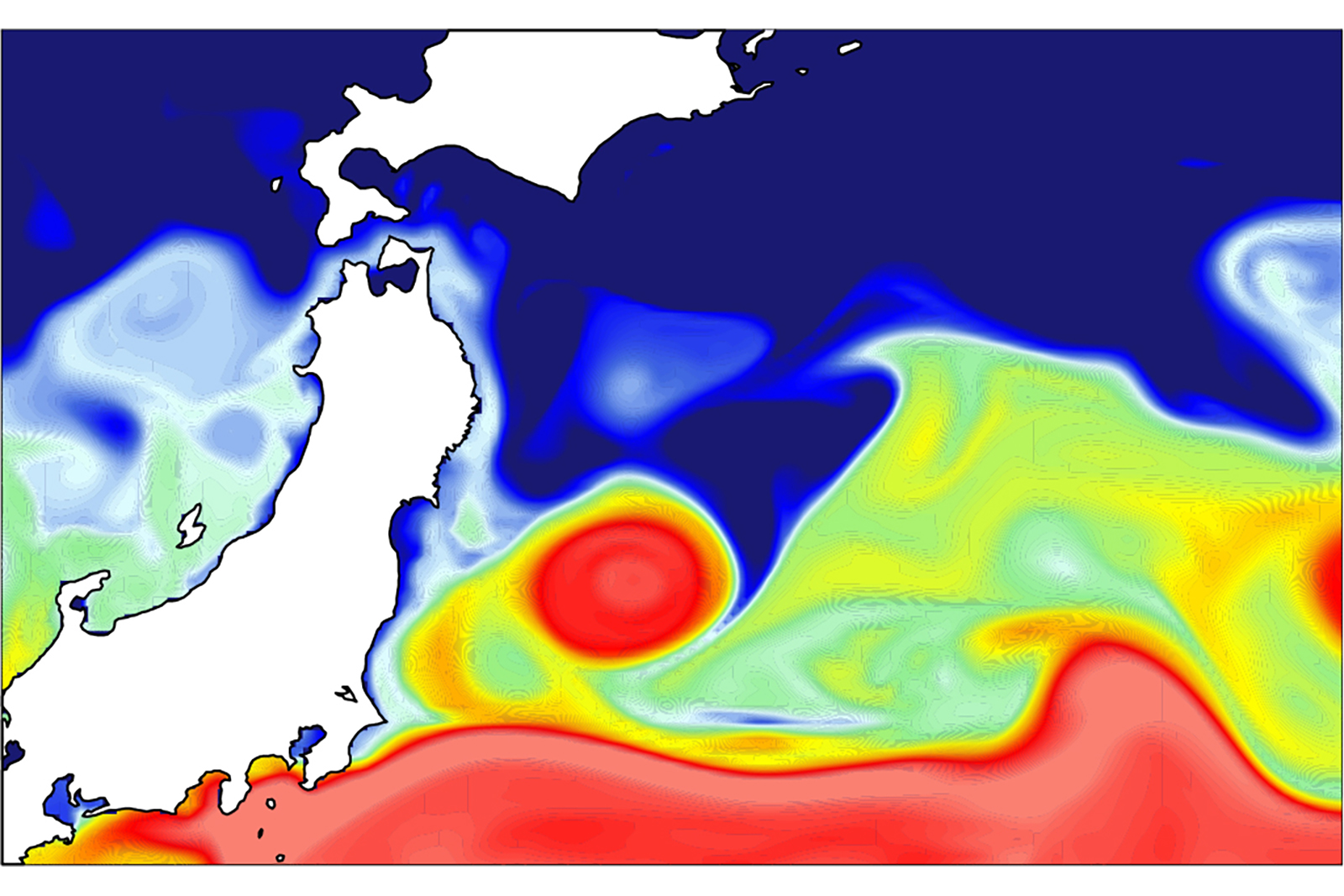

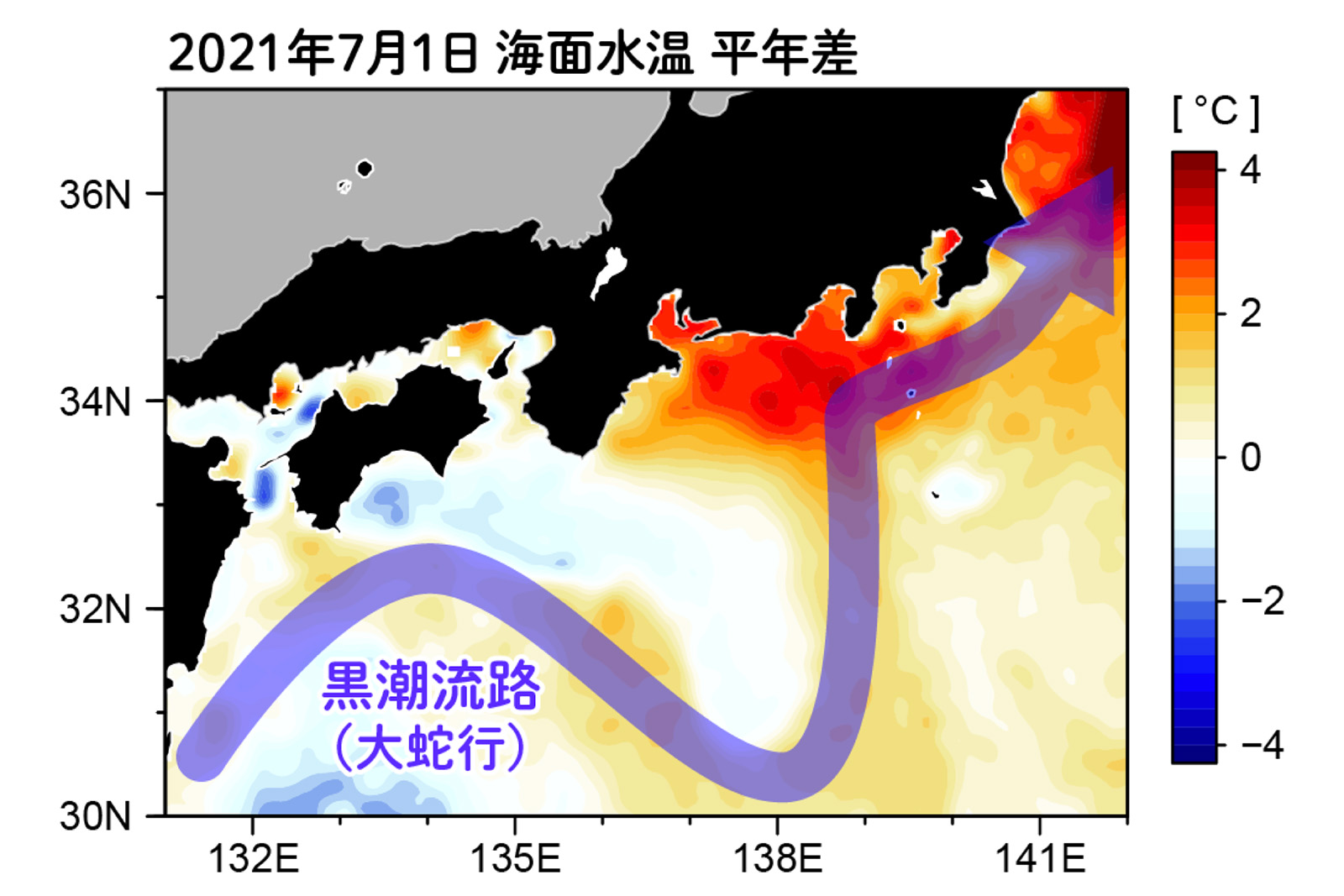

「日本は黒潮・親潮・対馬暖流という3つの海流に囲まれています。このような地域は世界で類がありません。そして日本ではここ数年、黒潮大蛇行など海流に大きな変化が見られ、海水温の上昇も顕著。その変化に呼応するように気温上昇など大気の変化も強く感じるようになってきました」

さらに杉本さんから、「海は地球の自転の影響で東から西に変化が現れていくことが多い」とのこと。太平洋の西側に位置する日本は、海洋が受ける温暖化の影響の終着点のような場所であって、どうしても日本周辺の影響が大きく現れてしまうのだ(※1)。

また日本は、太平洋の西側に位置すると同時にユーラシア大陸の東側に位置している。そのため、大陸からの寒気の吹き出しの影響も大きく受けてしまう。日本は海洋と大気による影響が顕著に現れてしまう特異な場所に位置するのだ。

そして近年、地球の中緯度帯を西から東に吹く偏西風の北上(北半球の場合)が問題となっているのだが、その要因の1つとして温暖化の影響と思われる地球規模の大気大循環の一つ赤道由来のハドレー循環(※2)の北への張り出しが指摘されている。偏西風が北側に張り出すことで、それに連れて日本東岸沖を東に流れ去る黒潮続流(黒潮に続く流れ)も北上するようになった。親潮と黒潮の境目とは、亜寒帯と亜熱帯の境目でもあることから、偏西風の流れが北上すると日本上空の大気の流れも変わり、その下に広がる海洋の海流位置も影響を受けてしまうのだ。

「日本は、国土の位置と周辺を流れる海流によって、大気と海洋の相互作用が顕著に現れる場所です。止まらない温暖化の進行が、大気と海洋の相互作用にどのような影響をもたらしていくのか。世界が日本の変化に注目しています」

大気と海洋の相互作用については「海流の動きを観測することが非常に重要だ」と、杉本さんは説明を加えている。

海流といえば、およそ8年間続いてきた黒潮大蛇行が終息したが、この何年か注目が集まっていた。

「黒潮の動きは風で決まります。偏西風と貿易風の組み合わせで動きが決まるのです。現在、温暖化の影響で偏西風が北上している状態で、風の吹き方が以前とは変わってきています。そのため海へのエネルギーの入り方も変わり、その影響として黒潮の勢いが弱くなり、大きく蛇行する状態が続いていたのです。つまり風の吹き方が元に戻らない限り、黒潮大蛇行が終息することはなかなか難しかったのではないかと考えています」

ではなぜ、終息したのだろうか。

杉本さんは「自滅してしまったのです。過去には見られなかった現象です」と語った。

その「自滅・・・」とは、どういうことなのだろう。

黒潮の蛇行による張り出しが大きくて、流れが不安定になった。そこで黒潮は蛇行の先端を切り離して、流れを安定化させたのだ。蛇行で張り出した流れの先端を切り離したことで、大蛇行そのものは自滅してしまったが、先端を切り離して小さくなっただけなので、いずれまた大蛇行が復活する可能性は大きいとも考えられる。

蛇行の先端を切り離すとは、なんとも黒潮はまるで生き物のようだ。

ちなみに、黒潮の変化は親潮にも影響を及ぼしている。

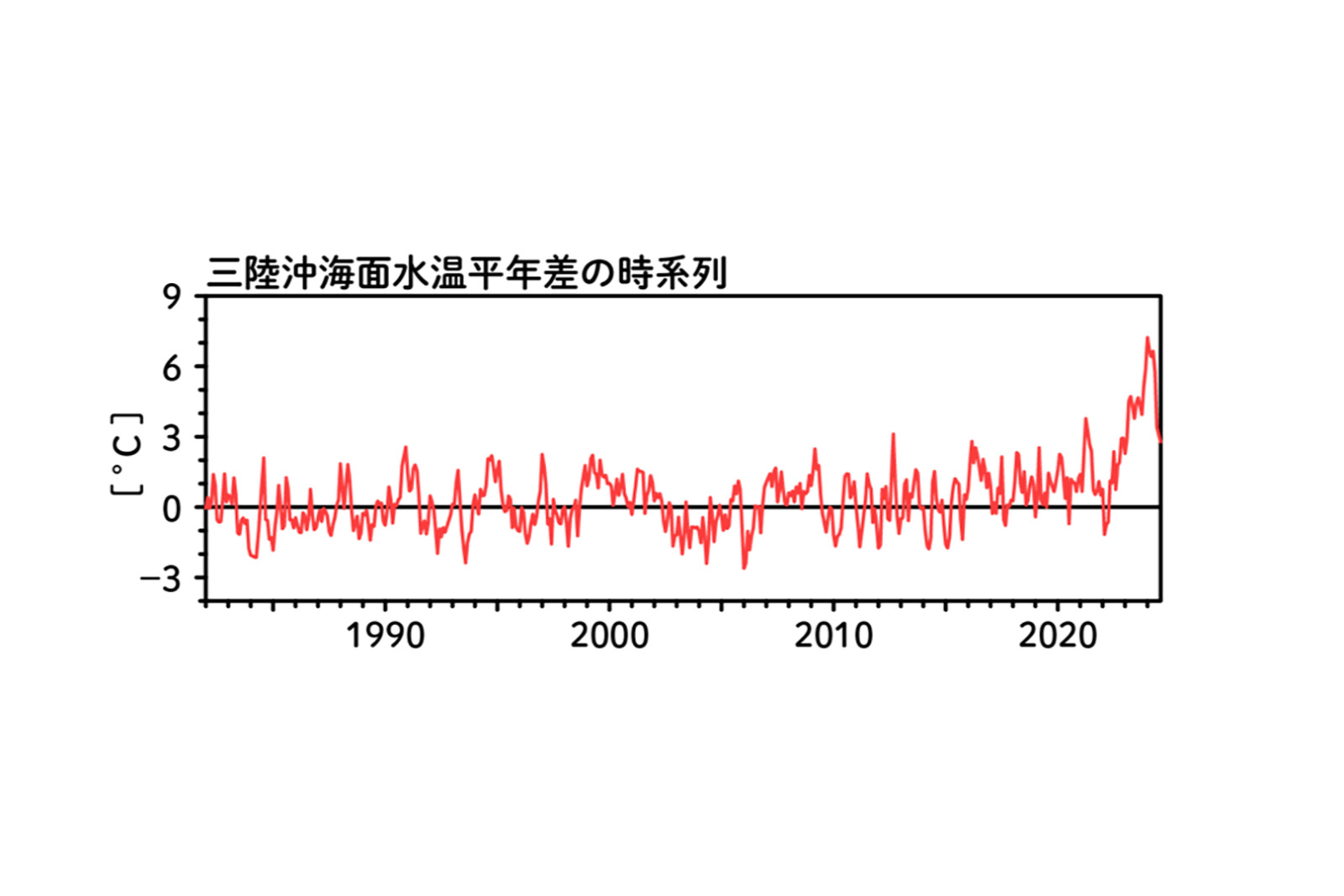

「現在、親潮は北退しています。以前は、日本の北方から北海道を超えて青森県周辺まで来ていました。時には、親潮の一部が福島県や茨城県まで到達することさえありました。しかし、この10年間そういう傾向はほぼなくなってしまいました」

ところが、これまでは北に行っても茨城県沖くらいまでだったものが、2023年頃から茨城県沖を越え、福島、宮城、岩手、そして青森県沖あたりまで流れていくようになったのだ。この黒潮続流から切り離された渦が北上し、北海道の沖合で留まるようになっていった。そのため親潮は南下できないばかりか、黒潮由来の渦に押されて徐々に北に退いている状況が続いているそうだ。改めて黒潮の影響力の大きさを感じる。

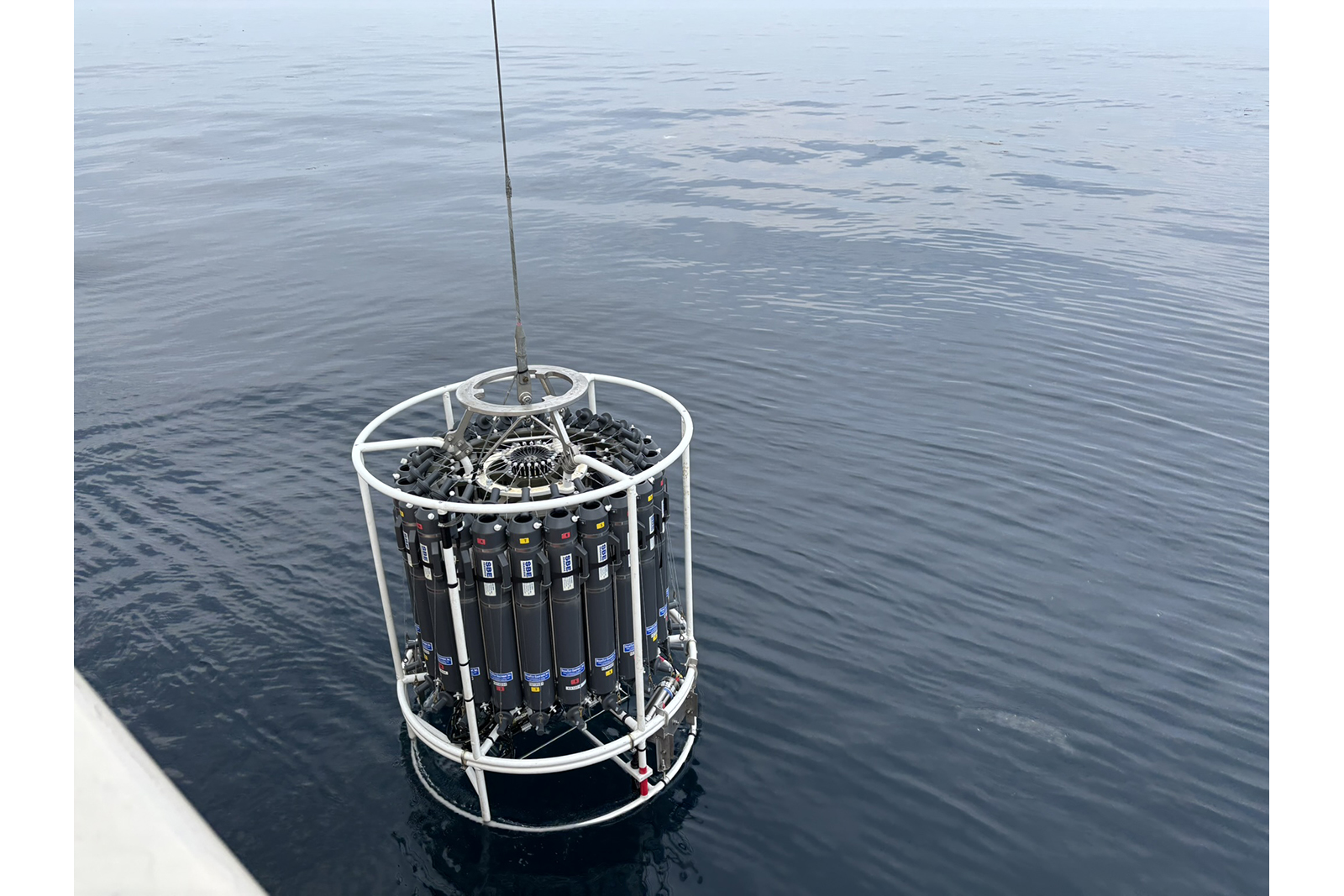

杉本さんは現在、総勢80名を超える日本人研究者が集結する科学プロジェクト「ハビタブル日本(※3)」のメンバーとして、「日本の温和な気候、豊かな水・水産資源は、今後も持続するのだろうか?」という問いに挑んでいる。海洋、気象、生物、水産など、様々な日本の英知が集結している大プロジェクトだ。杉本さんは「日本近海の海洋変動の統合的理解」の研究チーム代表で、2025年6月〜7月には調査船に乗り三陸沖の調査を行った。

「もう、どう表現すればいいのか…、驚きというか、あり得ないことが三陸沖の海洋に起こっています。実は2023年頃から続いている傾向なのですが、海水温の上昇が表層部に限らず深部でも観測されるようになっているのです。今回の調査でも水深500メートルくらいの海水温が平年よりかなり暖かく、特に水深150〜200メートルあたりでは平年より7℃ほど水温が高いことが観測されました」

海洋は平均水温が1〜2℃上昇するだけで驚く変化だと考えられている。7℃も上昇したということは、それだけ南の暖かい海水が三陸沖にたくさん流れて込んできているということだろう。杉本さんは「三陸沖の海の性質が変わってしまった」と危機感を募らせる。

では、海水温が上昇すると大気に、そして私たちの生活にどのような影響を及ぼすのだろうか?

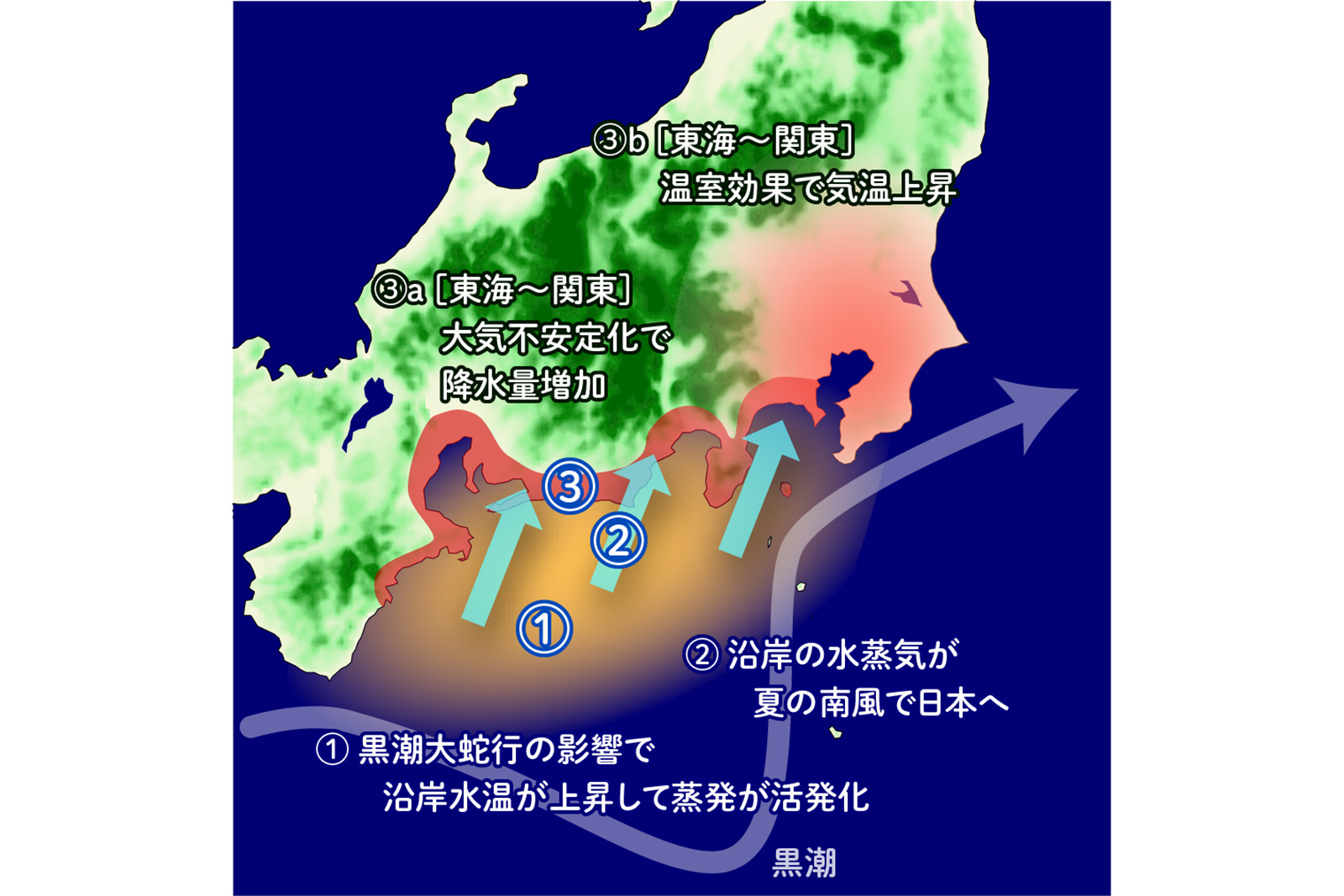

「海水温が上昇すると、まず蒸発によって水蒸気が増えます。水蒸気には大きく2つの効果があり、1つめは温室効果、2つめが降水量の増加です」

温暖化要因としては二酸化炭素の増加にばかり注目が集まっているが、温室効果が強いのは実は水蒸気なのだという。上空にたまった水蒸気が海洋から陸地に流れてくると、陸地はまるでビニールハウスのような温室状態になり、熱がこもってしまう。そして水蒸気は雨の元でもあるので、水蒸気が増えればその分、大雨になりやすいというわけだ。

「大雨には様々な要因がありますし、気温の上がり幅にもよりますが、海水温上昇による水蒸気の増加が、1回あたりの降水量を1.2倍から1.5倍程度増やしているということは分かり始めています」

近年、極端な大雨が増えたのは海水温の上昇も原因なのだろうか。

「温暖化は、気象の極端化をもたらします。猛暑だけが温暖化による影響ではなく、大雨や大雪も温暖化が要因となっていることもあります。近年、同じ地域に集中的に雨が降ることも増え、気象はますます極端化していくかもしれません」

温暖化の影響はまず大気に現れる。そして、大気が暖められると風の流れや強さが変わる。すると、風の影響を受ける海流が変わり、暖かい海水が北上するなど海の様相が変わっていく。また大気が暖まることで海も徐々に暖められ、やがて大気中に水蒸気を大量に放出するようになる。水蒸気は大気の温室効果を高め、ますます大気を暖める。

こんな循環は、もう止めることはできないのだろうか・・・。

「世界の海を見渡してみても、水温も生態系も日本近海の変化が一番大きいのです。海洋の変化がどう大気に影響し、気温の変化を通じて人々の暮らしにどんな影響をもたらすのか、世界が注目しています。なぜなら温暖化が止まらない以上、日本の海で起こっていることは将来的には世界の海で起こるからです。100年後の世界を考える上で、いま海洋と大気の関係を日本で徹底調査・分析することが大切なのです」

大気と海洋の相互作用は、私たちの暮らしにすでに大きな影響をもたらし始めている。止まらない温暖化に対して、一人一人ができることは多くないかもしれないが、いま起こっていることを知っておくことは大切だ。日本が大気と海洋の相互作用を世界で最も影響を受ける国ならば、その影響を世界で最初に乗り越えた国になりたいと強く思う。

※1:大西洋の西側に位置するアメリカ東海岸でも温暖化の影響による海洋変化は出ているが、この地域の海流は黒潮ほど動きが大きくなく安定しているので、日本近海同様の大きな影響は出ていない。

※2:ハドレー循環とは、北半球では赤道近辺の熱帯地域で温められた空気が上昇し北方に移動、その後下降し、再び地表を南へ移動し赤道に戻る大気循環のこと。

※3:「ハビタブル日本」は、日本周辺の気候変動とそれによる影響を研究するプロジェクト。

ハビタブル日本サイトURL:https://hotspot3.aori.u-tokyo.ac.jp/

- 杉本周作(すぎもと しゅうさく)

- 東北大学 大学院理学研究科 地球物理学専攻 海洋物理学研究室 准教授。

大気と海洋が相互作用する物理プロセスを研究する。

画像・資料提供:杉本周作、東北大学

画像協力:海洋研究開発機構(JAMSTEC)

取材編集:帆足泰子