Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

サケはどのように故郷の母川に帰るのか…

日本で生まれたサケの回遊ルートを知る方法とは?

約4年に渡る大海原の回遊。日本のサケは、どこで、どう過ごしているのか…、その回遊ルートは既におおよそが解明されている。では、サケは母なる故郷の川にどのようにして帰ってくることができるのか。日本人にとって非常に馴染み深く、輸入品種を含めれば日常的にも最も食されているだろう魚ながら、私たちはサケの生態について多くを知らない。不思議で奥深いサケの生態に触れていくこととしよう。

日本人にとって馴染み深い魚・サケとは…

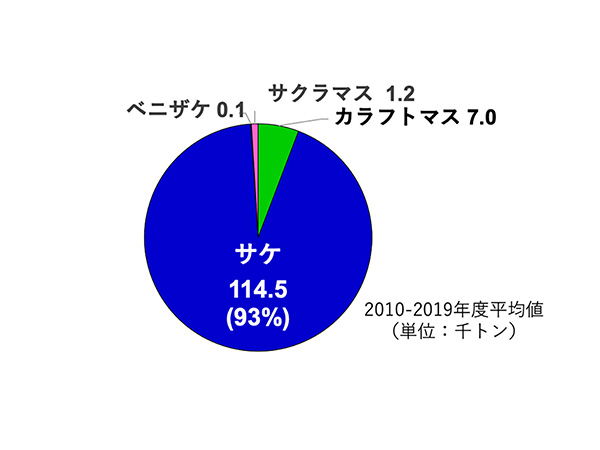

サケ属魚類は全部で8種類。そのうち日本の在来種はサケ(シロザケ)、カラフトマス、ベニザケ、サクラマスの4種だ。ギンザケやニジマスなどの名を耳にするが先の4種以外は外来の魚種だ。また在来種の中ではサケの割合が圧倒的に多く、サケ以外のサケ属魚類は、日本では伝統的に「マス」と言われ、ベニザケもギンザケも近年まで「ベニマス」、「ギンマス」と呼称されていた。

日本人の暮らしに根づいている魚、サケ。

サケは捨てるところがないとも言われ、古来より日本人の食料として重宝されてきた。おにぎりの具材として、または寿司や刺身、もちろん塩焼きやムニエルなど、様々な料理でお馴染みの魚だ。まさに日本人の食文化に欠かせない魚なのだが、実はいまサケは大きな危機に瀕している。日本国内の河川から降海したサケは数年の回遊を経て、母なる故郷の川に戻ってくるのだが、温暖化などの影響から魚体の大きさや、母川回帰する量に変化が起こり始めているという。少し大げさに言えば「日本のサケの危機は、私たちの食の危機」なのだ。

そこで、サケ研究の第一人者である北海道大学名誉教授の帰山雅秀さんに「サケの知られざる生態と守るべきサケの価値」についてお聞きした。

「孵化(ふか)放流の技術が進歩し、日本人にとってサケは食料として馴染み深い魚となりました。しかし、その生態に関心を寄せる人は決して多くないように感じます。サケは食料としてだけではなく、生態系サービス(※1)という観点からも大切な生物です。もっと多くの方々に関心を抱いてもらいたいと思っています」

まず、サケの歴史から説明いただくと…、

「サケの仲間は元もと淡水起源でしたが、氷期と間氷期が繰り返された500万年前から200万年前、そのどこかのタイミングで淡水から生産力の高い海洋へ適応進化し現存する種へ分岐したと考えられています。生物が生き残っていく上で大事な餌そして生息場所や快適な環境のことを資源といいますが、サケ類は必要な資源が得られればその場に残り、得られなければ移動するという移動と残留による柔軟性の高い生残戦略で、川から海へ降りて生活するようになったと考えられています」

また、生息環境において持続的に維持できる生物の最大個体数や個体群の大きさを環境収容力と専門的には言うのだが、限られた生息環境に限られた資源しかなく環境収容力を超えてしまった場合、生物はその資源を競いあうよう争うこととなる。生息密度が高くなればなるほど個体間の競争は激しくなり、個体の成長速度は低下し、成熟するには時間を要することとなるワケだ。つまり「小型化高齢化」してしまうのだ。このような現象は生物の密度効果と言われ、サケにも小型化高齢化の密度効果が観察されるようだ。

ところが、どういった理由か定かではないがサケは他の種とあまり競争しないのだ。さらに興味深いことに、サケは増えすぎると今まで餌としてこなかったクラゲ類なども食べるようになるのだ。帰山さんは「サケは摂餌競争を避け、負けるが勝ちの生き残り戦略で生息環境に柔軟に対応する適応力を持っている」と語っている。

「逃げるが勝ち」の生残戦略を持つサケ。どこか平和的な優しささえも感じさせるサケだが、もっとも気になるサケの生態といえば、やはり「回遊」だろう。川から海に降りたサケがどこに向かい、どのように過ごし、なぜ迷うことなく母なる故郷の川に戻って来るのだろうか。

日本のサケの回遊ルートに関しては、おおよそ解明できていると帰山さんは説明される。

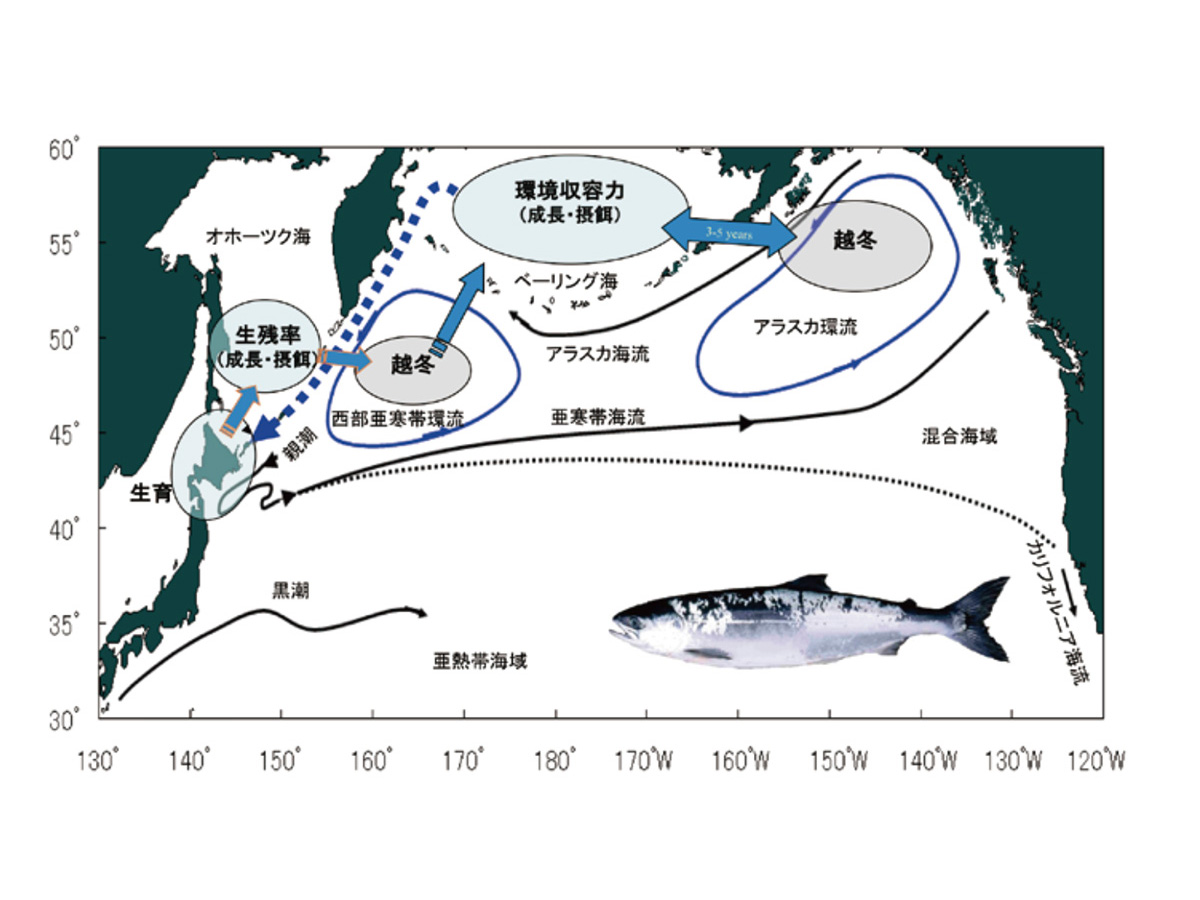

「北海道や三陸の沿岸では、春になると卵から孵化し、雪解けにより増水した河川で浮上(または孵化場から放流)したサケの稚魚は海へ降下していきます。そして沿岸で1~2ヶ月を遊泳力やエサを取り食べる能力、さらに敵などの危険から逃れる逃避能力が備わり生育すると、小さな体長のサケはオホーツク海をめざして沖合に移動していきます。そしてオホーツク海で夏から晩秋まで過ごしたサケは北西太平洋(北西亜寒帯環流域)で最初の越冬をします」

翌春になると、北太平洋(北西亜寒帯環流域)からベーリング海へ移動し、活発にエサを食べ大きく成長する。そして晩秋になるとアラスカ湾に移動し二度目の越冬するのだ。その後は、ベーリング海とアラスカ湾を行き来し、成熟の引き金がひかれると、ベーリング海から東カムチャツカ半島、千島列島沿いを南下し、それぞれの母なる故郷の川に戻り産卵する。ご存知のように、サケは一回繁殖型で産卵後すべての個体が死亡してしまう。

サケ属魚類は北緯40度以北の環太平洋に分布している。生息に適した水温は5〜12℃程度とされ、サケ属魚類の中でも最南端に分布する日本のサケにとっては日本近海で通年を過ごすことはできない。彼らにとって日本の夏は暑すぎるのだ。そのため水温の低さとエサの豊富さを求めて海域を移動する。

サケの回遊ルートを解明する方法とは…

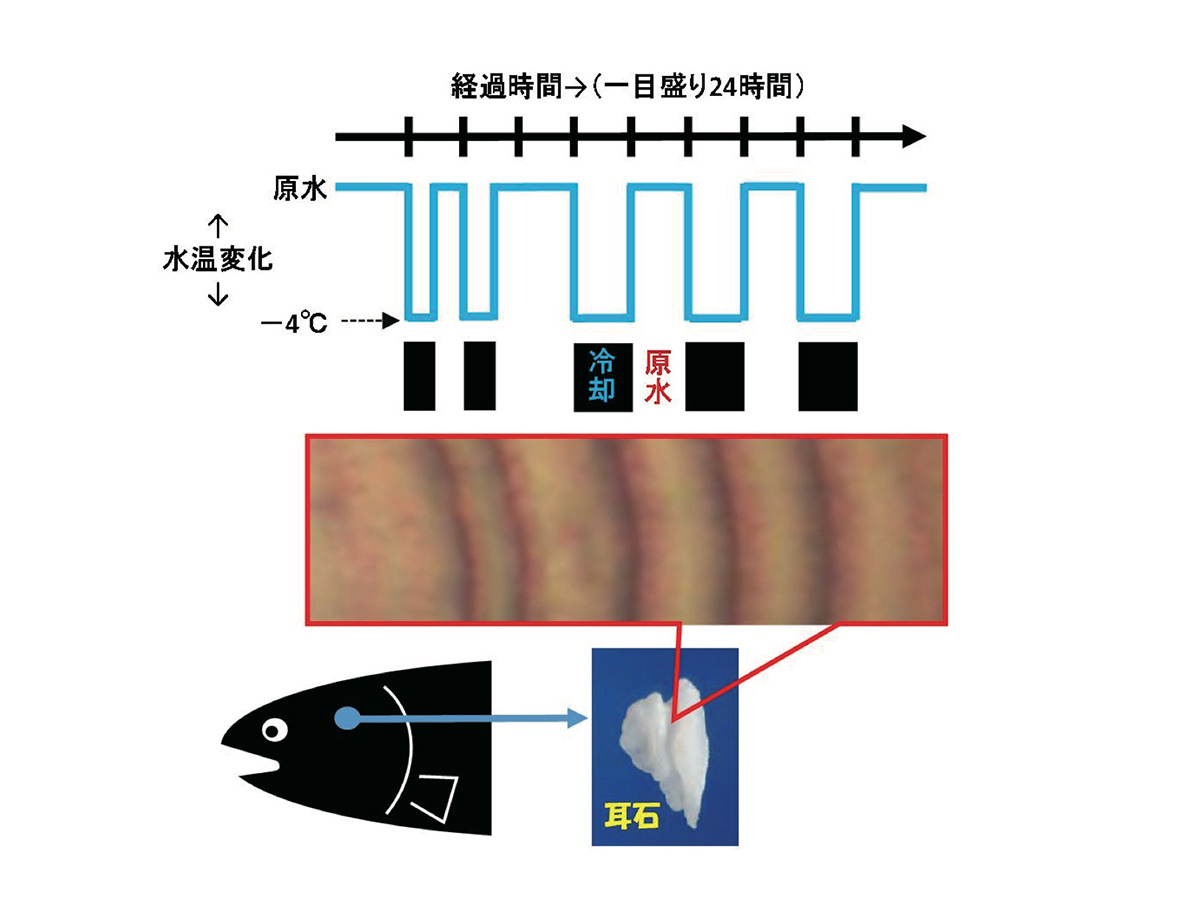

この回遊ルートの解明には、耳石温度標識が使われている。

耳石温度標識とは、水温変化を与えることで魚の耳石にバーコード状の模様を付け、識別可能な標識として利用する技術だ。硬骨魚類の内耳には炭酸カルシウムの結晶からなる耳石と呼ばれる硬い組織がある。年輪のような同心円状の輪紋構造が見られ、1日に1本の日輪が形成される。耳石の透明帯は炭酸カルシウムで、不透明帯はたん白質で構成され。水温などの生息環境が変化すると耳石のカルシウム層(透明帯)とたん白質層(不透明帯)の厚さも変化し、特定のマークを付けることができるのだ。

このような耳石温度標識のメカニズムを応用し、孵化場などの施設でサケの耳石に識別可能な人為的標識パターンを付けて放流する調査研究が世界で行われている。日本国内で放流されたサケも、オホーツク海、ベーリング海、アラスカ湾など各地でサケの耳石を調べることで、日本の川から降海したサケが「いつ、どこで、どのくらいの期間を過ごし、何年後に故郷の川に戻ってくるのかが解るのだ。回遊ルートの解明はもちろん、放流したサケがきちんと母川に帰ってきているのかを知る資源管理の意味でも、「耳石温度標識は大切な取り組みだ」と帰山さんは言う。

サケの母川回帰に関する最初の科学的研究は、1950年代にアメリカのハスラー博士(※2)たちによって行われ、「各河川の水には流域の土壌や植生に基づく独特の匂いがあり、サケは降海前にその匂いを刷り込み、母川回帰に際しては焼き付けられた映画のフィルムを巻き戻すように記憶の糸をたぐり、母川の匂いを頼りに回帰する」という嗅覚刷り込み説が提唱された。これを機に、この仮説は広く支持され調査・研究が進み、サケの母川の刷り込みは非可逆的に起こり、先天的でなく後天的であること、刷り込みは極めて短時間で行われること、母川の匂いは産卵回帰時まで情報として記憶されることなどが分かってきた。

しかし帰山さんは、嗅覚刷り込み説だけがサケの母川回帰の生態を確定させるものではないと言う。

「嗅覚刷り込み説とは、産卵回帰のために母川近くまで回遊してきたサケに限っては都合のよい仮説です。しかし外洋ではどうでしょうか。母川から遠く離れたベーリング海に日本からの河川水が流れて行っているとは思えませんし、周りの大陸から数多くの河川水が入り込む大海のど真ん中で日本のサケが母川の匂いを感知するとは、はなはだ疑問です。外洋におけるサケの定位と航海術に関する研究では、太陽コンパス説、偏光説、星座コンパス説、海流説、磁気コンパス説などがあり、世界中で研究が続いています」

サケが外洋で母川の方向を定めるメカニズムについては、未だ明確な決定打はないようだが、世界中の研究による解明を楽しみに待つこととしよう。

日本人にとって親しみ深いサケ。その生態は独特で面白く、約4年という歳月を回遊するルートも興味深いものだ。長い旅を終え、日本に戻ってくるサケに改めて感謝したい、そんな想いとなった取材であった。しかしながら、日本のサケは大きな危機に瀕している、と語る帰山さん。帰山さんには食料資源としてだけでなくサケの価値について、また深刻化する温暖化によるサケに与えている影響について改めてお聞きしてみたい。

- 帰山雅秀(かえりやま まさひで)

- 北海道大学名誉教授。

日本の大切な資源を守るため、長年に渡りサケの研究を行っている。

※1)生態系サービスには食料などの「供給」、物質循環などの「支持」、生物多様性の「調整」、環境・情操教育などの「文化」の4つのサービスがある。

※2)Arthur D. Hasler: ウィスコンシン大学陸水学センターの教授。1950年にはじめてサケは嗅覚により川の臭いを嗅ぎ分けて母川に回帰するという仮説を提唱した。

資料・画像提供:帰山雅秀

「耳石温度標識説明図」提供:国立研究開発法人水産研究・教育機構

取材編集:帆足泰子