Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

黒潮の蛇行と北上が止まらない!

そして日本は「気候系hotspot」になった

黒潮の大蛇行が7年以上も続いている。暖流である黒潮が大きく蛇行し北上したため、その結果として海水温が上昇している。海洋生態系はもちろん、日本の気象にもさまざまな影響を及ぼしていることに気づかぬ日本人はいないだろう。なぜなら、海洋と大気は相互に影響しあっており、黒潮大蛇行が日本をさらに暑く、より不安定な気候にしているという日本の現実を「気候系hotspotにした黒潮の変化」から考えてみよう。

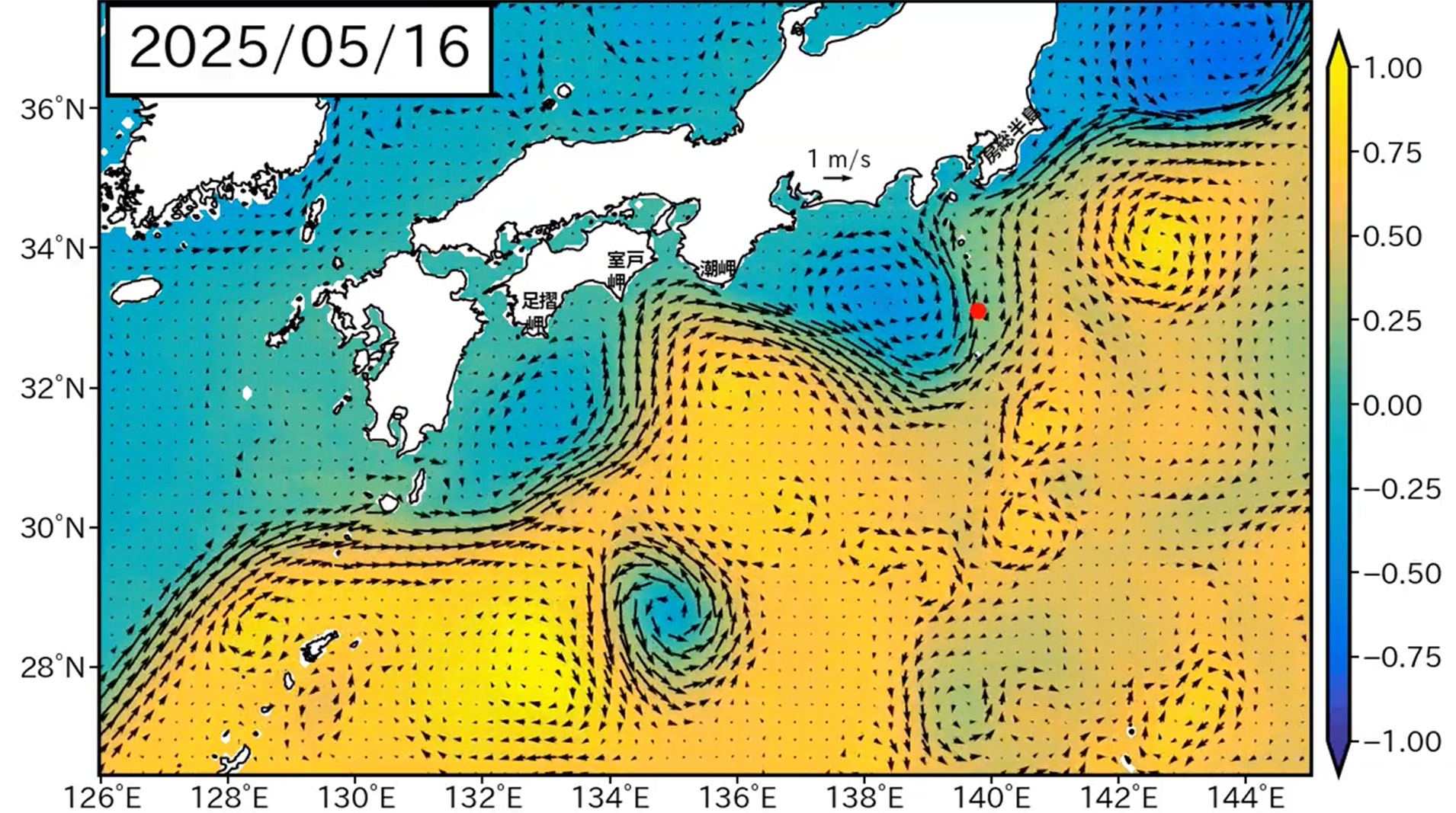

黒潮の蛇行が続いている。

黒潮の蛇行は、これまでにも何度かあったが、現在も続く蛇行は2017年夏頃から発生したもので、黒潮蛇行を観測するようになった1965年以降で最も長い期間続いているのだ。南西から流れてくる暖流の黒潮が蛇行することは、私たちにどのような影響を与えるのだろうか。

そこで海洋研究開発機構(JAMSTEC)主任研究員・美山透さんに「黒潮の蛇行」について教えていただいた。

「黒潮の蛇行は自然の変動で、数年おきに起こる現象です。しかし7年以上の長期に渡って続いている現在の状態は珍しく、しかも当面の間、蛇行は続くと考えられています」

そもそも「黒潮」とは何か。

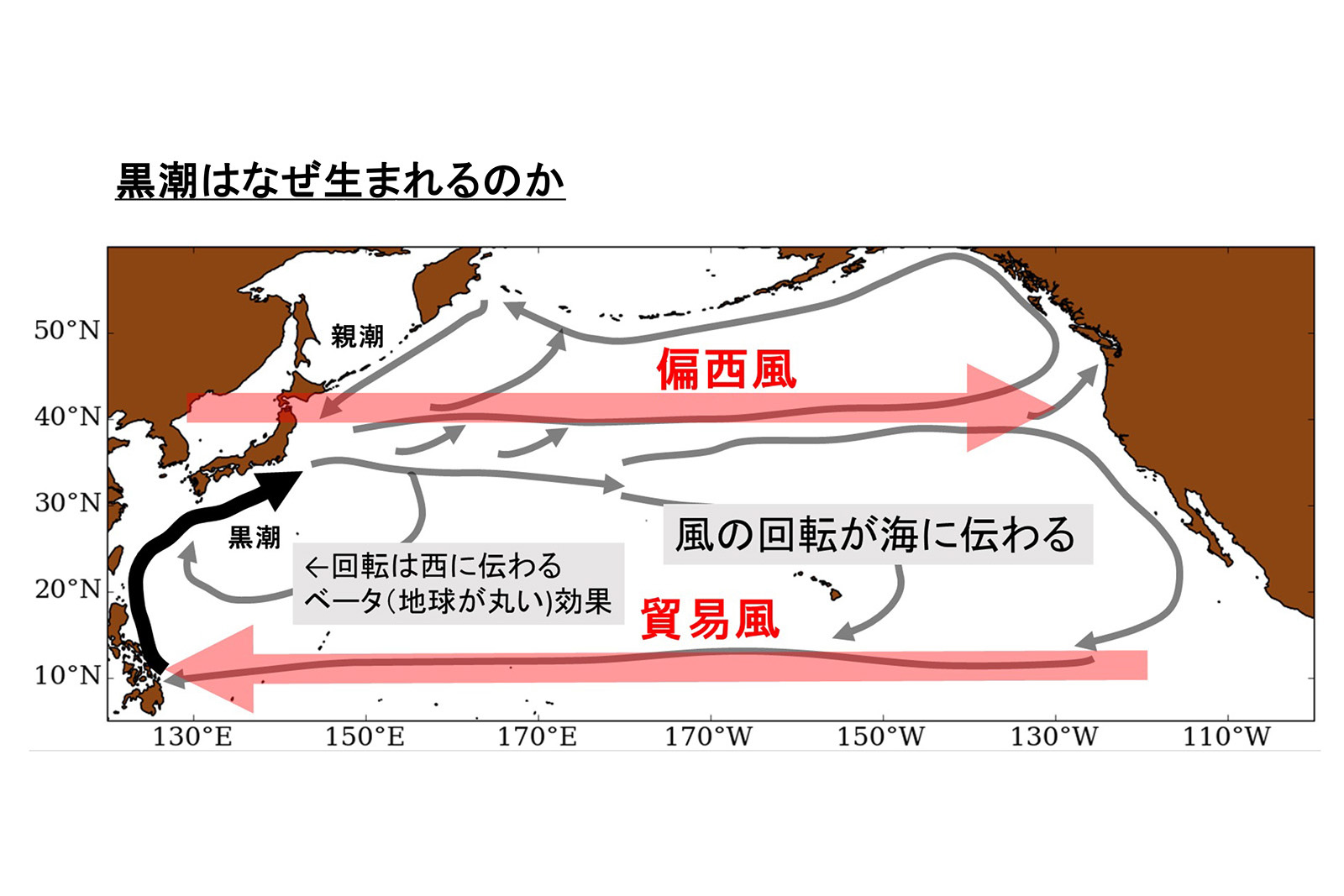

「黒潮がここまで蛇行している理由は、偏西風と貿易風が影響していると考えられています」

黒潮、どうやってできるのだろうか。

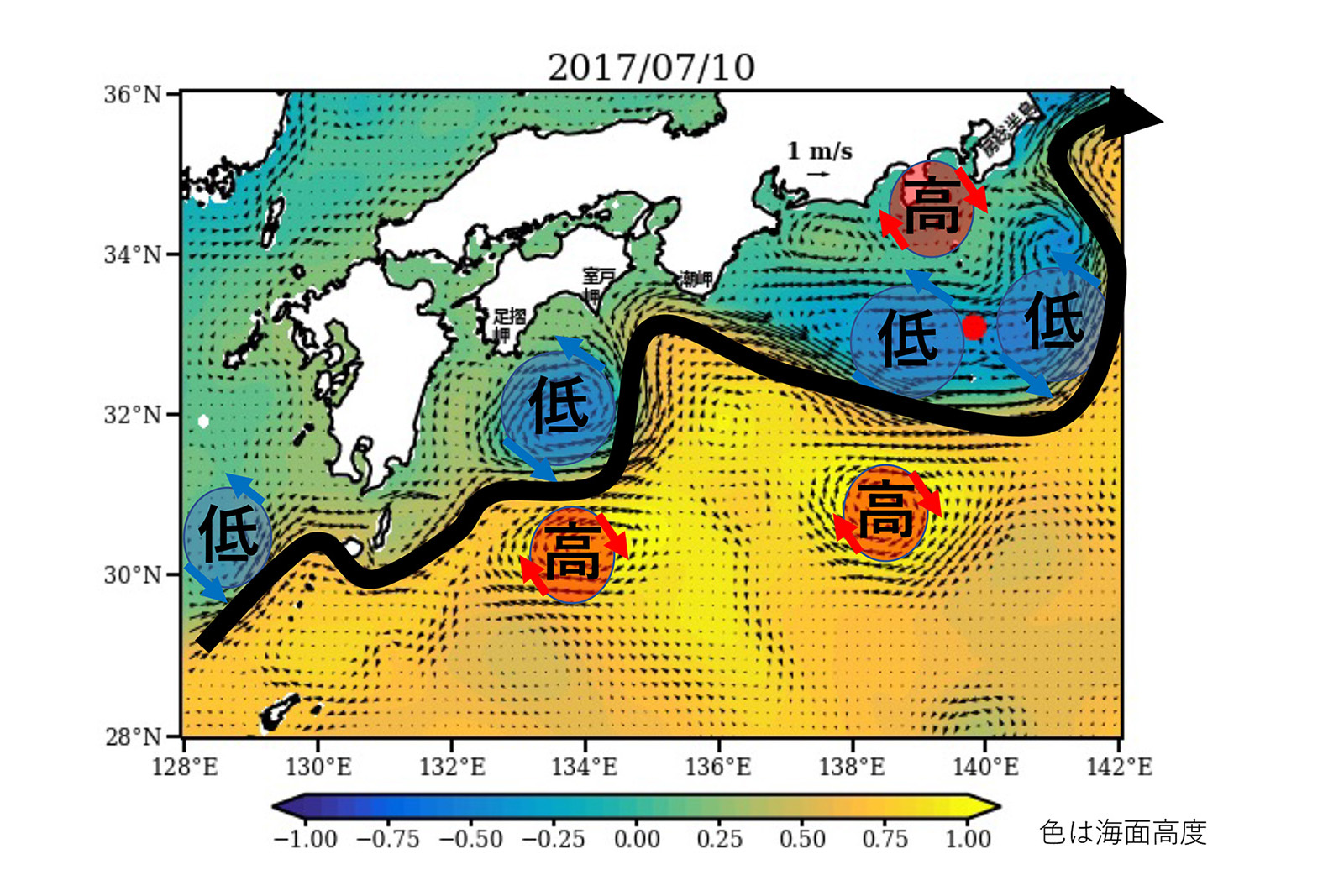

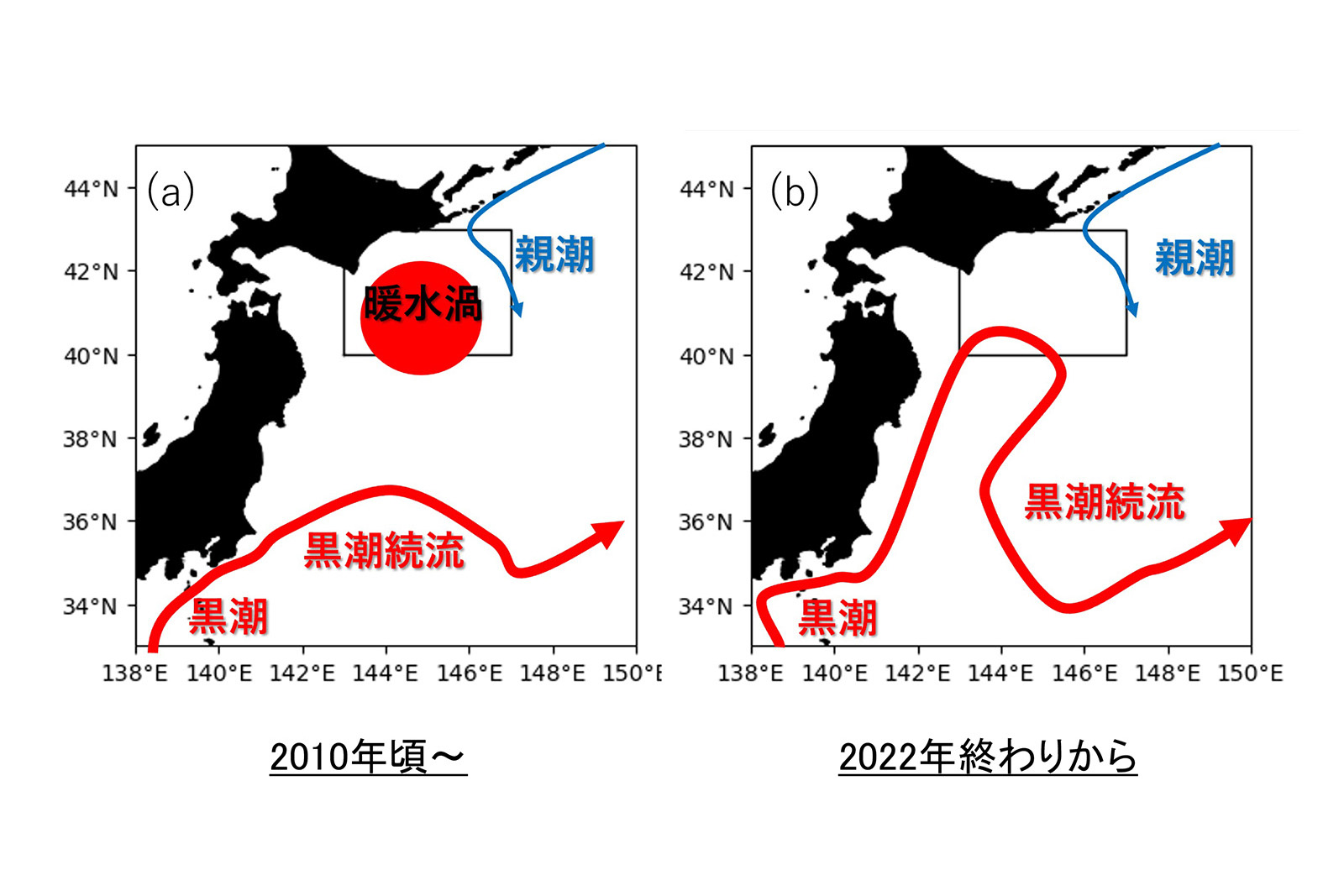

黒潮が流れる海域には暖水渦や冷水渦と言われる多くの渦ができる。反時計回りに西方向に進もうとする冷水渦に南西方向から流れてくる黒潮がぶつかり、渦のまわりを蛇行した流れができるようになる。渦が小さければ黒潮の勢いで渦を押し流してしまうこともあるようだが、近年は黒潮の勢いが弱くなっていることもあり、渦が大きく日本沿岸にとどまってしまう場合には、黒潮が大蛇行することになってしまうのだ。

日々の生活の中でもテレビなど天気予報の番組内で「偏西風の北上(蛇行)」という言葉を聞くようになったと感じていないだろうか。偏西風は北極と中緯度の気温差が大きいほど強く吹くのだが、ところが近年は北極が温暖化で暖かくなっていることから中緯度との気温差が小さくなり、偏西風の勢いが弱まり蛇行するようになったと考えられている。

風の勢いが弱まれば、風の影響を受ける海流の勢いも弱まる。つまり、黒潮が渦を押し流し直進する力も弱くなり、大蛇行を引き起こす一因になったとも考えられている。

「黒潮大蛇行は、しばらくは元には戻らないでしょう。そして近年は偏西風が北上する影響を受け、黒潮続流(※1)が北上しています。2023年、2024年は黒潮続流が三陸沖まで上がり、北海道沖では暖水渦も見られるようになりました。そして暖かい黒潮続流が流れ込むことで海水の深いところまで海水温が上がってしまったのです。この状況が続いてしまうと、海洋生態系に与える影響はかなり大きいと思われます」

注目すべきは、その急激な変化だ。

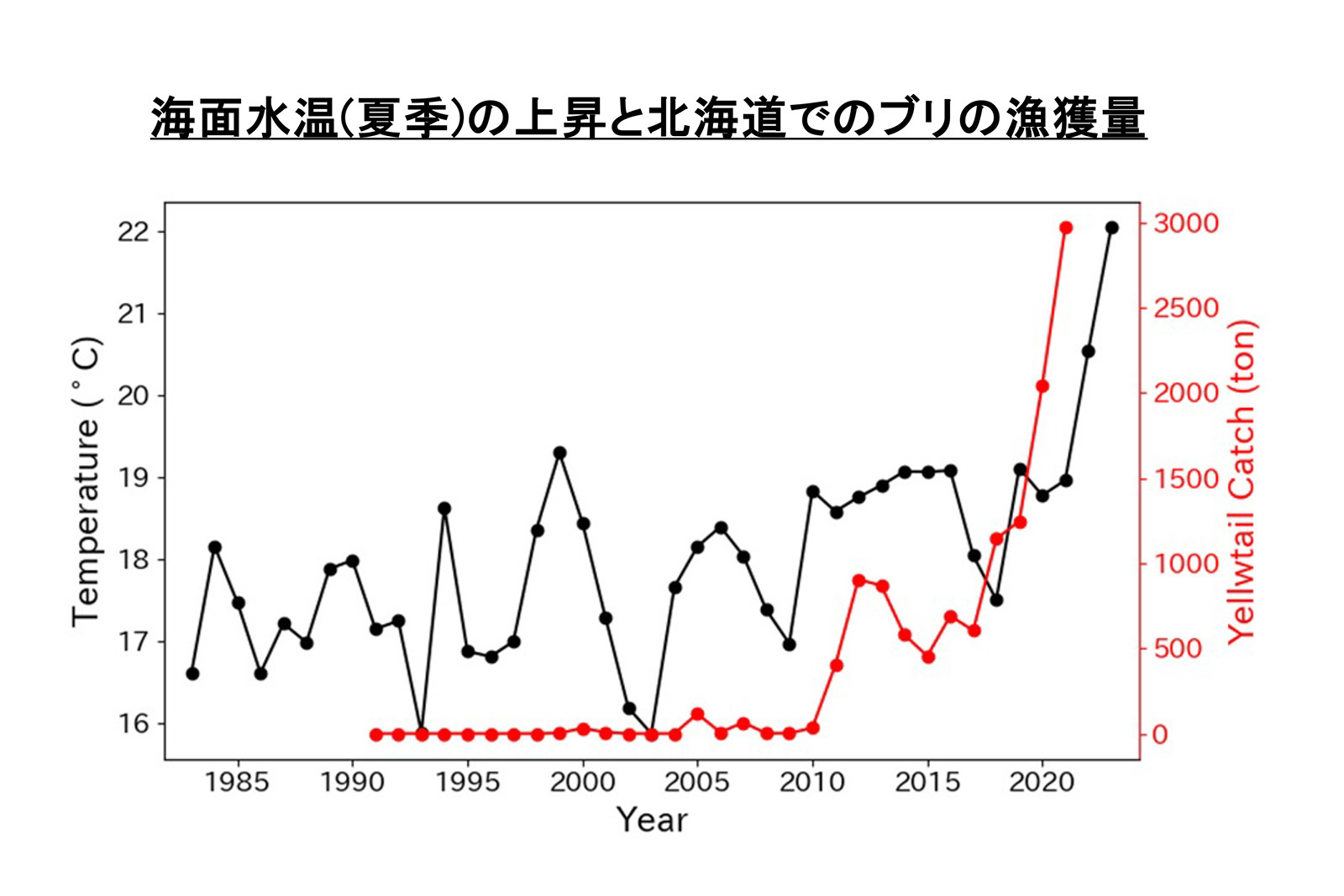

徐々に増えるのではなく、急に漁獲量が上がったのだ。

「海水温を含めた生息環境がある一線を越えると同時に、海洋生物の生態系がガラリと変わってしまう可能性もあるのかもしれません。現在、海水温と魚などの海洋生物との関係について研究が進められています。フグが北海道で獲れたり、イセエビが東北で獲れたり、逆に親潮に乗って日本にやってくるサンマやサケが量を減らすなど、日本近海では既にさまざまな変化が出始めています」

地域特産の魚種が入れ替わるだけではなく、今後は海洋資源そのものが獲れなくなる可能性もあるのだろう。このような海水温上昇が与えるさまざまな影響について、美山さんは「変わりゆく気候系における中緯度大気海洋相互作用hotspot」プロジェクト(※2)のメンバーとして、多くの研究者と一緒に調査を進めている。

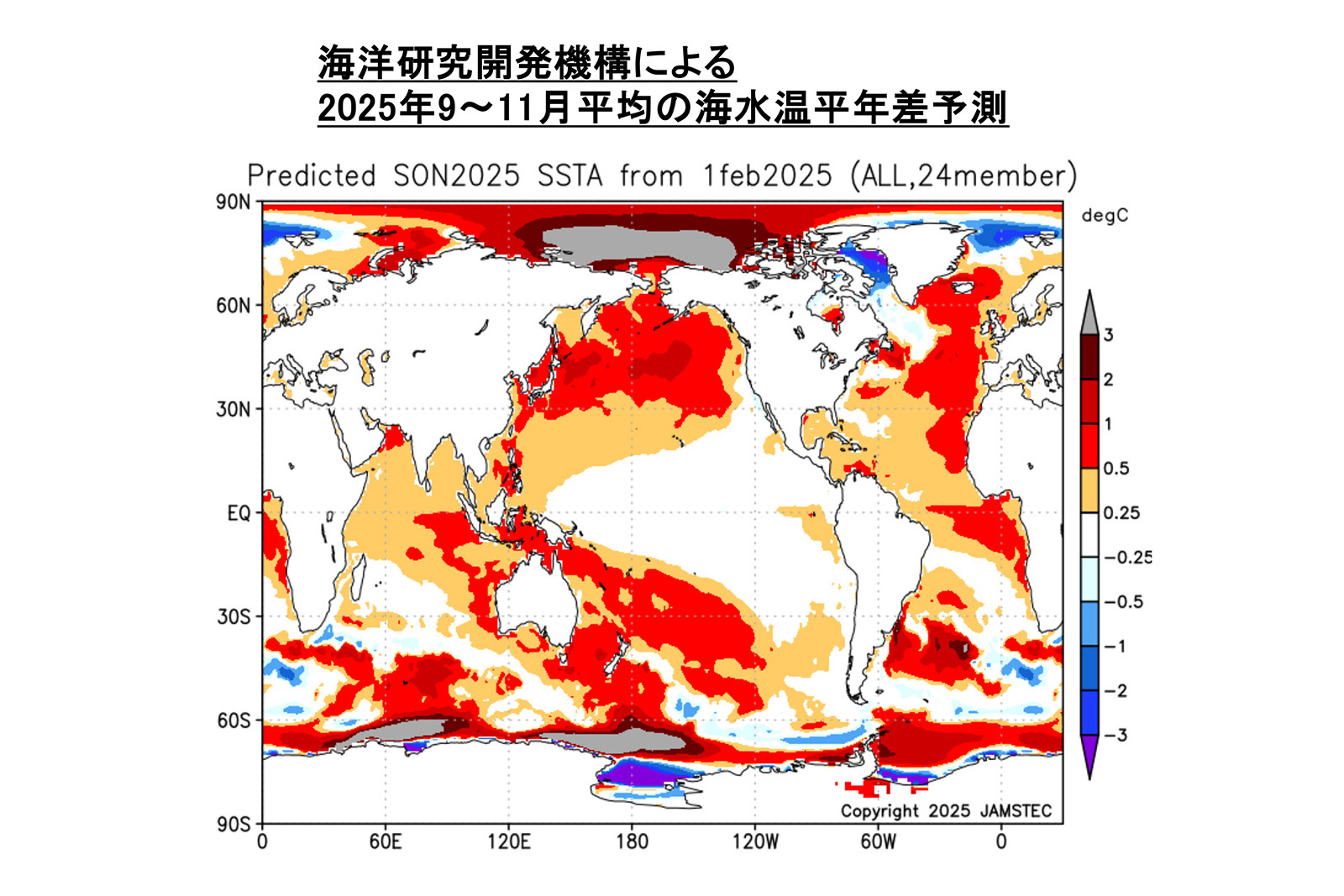

このプロジェクトの特徴は、中緯度の海洋に注目した点だ。これまでは異常気象があれば、主にエルニーニョ現象など熱帯域の海洋や大気の変動が要因であり、中緯度域の海洋はその変動に受動的だと考えられてきた。ところが徐々に、海洋も上空の大気に影響を及ぼすことがわかってきた。中緯度域の海洋から大気に影響を及ぼすカギとなるのが黒潮やメキシコ湾流などであり、この強い暖流域とそれに伴って海水温が上がっていくエリアを「気候系hotspot」と呼び、研究を進めている。

この研究は、美山さんたち多くの海洋および大気に関する日本の研究者たちが主導するものであり、中緯度域の海洋研究は気候学の世界的な新潮流として現在注目されているのだ。

そして、美山さんは海水温上昇が及ぼす温暖化への影響についても警鐘を鳴らす。

それは、海水温が上昇することで起こる海洋熱波(※3)だ。海水温上昇が大気や陸域の温度上昇にも影響を与えることが近年、分かってきている。

「海水温が上昇すると水蒸気も大量に発生します。それが沿岸域に大雨をもたらすこともあるのです。2024年は日本海側に温かい対馬海流が水深深くまで流れ込んだため、冬になっても海水温が下がらず、大雨や大雪の原因の1つを作ったと考えられています。異常気象になると、気温上昇による温暖化の影響だと考えがちですが、これからは海水温の変化についても気にかけておく必要があるでしょう。大気と海は相互に影響し合っているのです」

美山さんはJAMSTECの情報サイト「黒潮親潮ウオッチ(※4)」で、黒潮や親潮の変化について頻繁に情報を更新している。

このサイトを見れば、黒潮の変化や蛇行が及ぼす影響など、さまざまなことが分かる。

私たちは天気予報を見るように、これからは黒潮などの海流の動きにも関心を払う必要があるだろう。大気と海は相互に影響しあっているのだ。そして何よりも日本が豊かな水産資源を持つ国であり続けるためには、黒潮や親潮などの海流がバランスよく流れ続けることが大切だということも再認識しておきたい。

(※1) 太平洋沿岸を北上してきた黒潮が房総半島沖から東に流れる海流のこと。

(※2) https://hotspot3.aori.u-tokyo.ac.jp/

(※3) 海水温が一定期間、異常に高い状態が続く現象。

(※4) https://www.jamstec.go.jp/aplinfo/kowatch/

- 美山透(みやま とおる)

- 海洋研究開発機構(JAMSTEC)主任研究員。海流の変化がもたらすさまざまな影響を研究している。

資料・画像提供:JAMSTEC

取材編集・写真:帆足泰子