Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

100年後、海の底から酸素がなくなる⁉︎

日本海からの警告は未来を変えるか

たくさんの恵みを私たち日本人にもたらしてくれる日本海。

ところが今、日本海の深層に変化が起こっている。それは温暖化による影響だ。「ミニチュア大洋」と言われる日本海で静かに進行している変化は、温暖化が進む海洋全体の未来なのだろうか。世界でも稀有な存在である日本海の今を知り、未来の海について考えたい。

日本海について、どんなイメージをお持ちだろうか。

寒々しく険しい荒波だろうか。ブリやカニなど豊かな漁場を思い描く人も多いかもしれない。しかし、それらは日本海のほんの一面であり、私たちは日本海そのものについてもっと深く知る必要がある。

実は、日本海は世界の海洋科学者の間では「ミニチュア大洋」と呼ばれている場所で、日本海の観測が海洋全体の未来予測に役立つのではないかと注目を集めているのだ。今、日本海の深層で静かに進行している変化は、私たちに何を問いかけているのだろうか。

そこで今回は、国立環境研究所・地球システム領域物質循環観測研究室・室長である荒巻能史さんにお話をお聞きした。

「海洋には地球全体を1,000年以上の時間をかけて循環する海洋大循環という現象があり、それと同様の循環現象が約100年、つまり海洋大循環の10分の1以上の速さで日本海にも起こっています。そして今、日本海は温暖化による影響を受け循環に大きな変化が生じています。海洋大循環と同様の現象を持つ日本海の変化は、海洋全体の未来を先行しているのではないかと注目されているのです」

「ミニチュア大洋」への理解を深めるために、まずは日本海の海洋構造について知っておきたい。

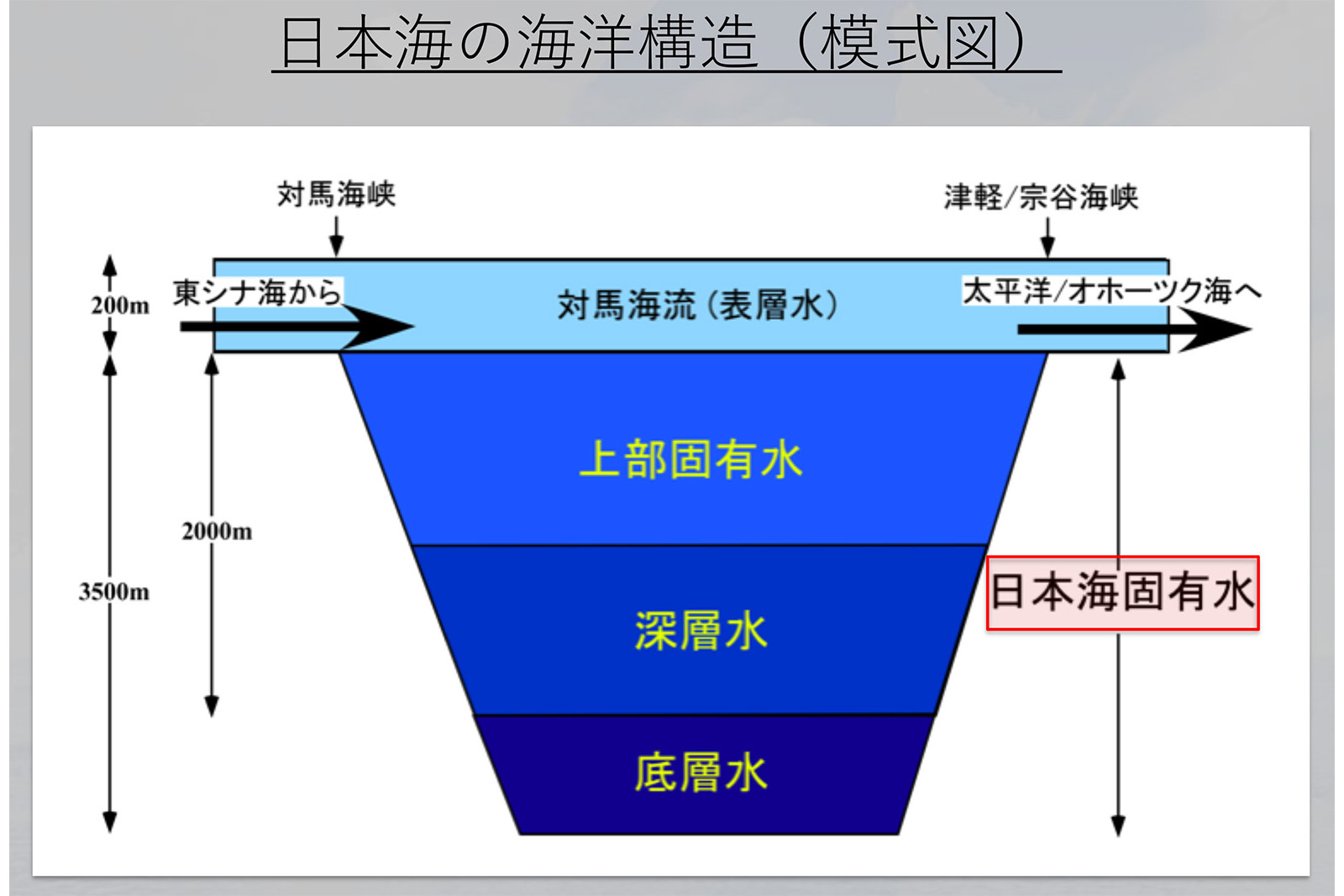

日本海はユーラシア大陸と日本列島に囲まれた縁海(えんかい ※1)とされ、南から対馬海峡、津軽海峡、宗谷海峡、そして間宮海峡の4つの海峡部を通じて太平洋やオホーツク海とつながっている。しかし、これらの海峡はいずれも水深が浅く、最も深い対馬海峡でも水深が130m程度なのだ。一方、これに比べ日本海そのものは非常に深く平均水深は約1,450mで最深部では水深3,700m以上もある。日本海とその周りの太平洋やオホーツク海とは表層に限られており、日本海の中・深層は完全に遮断されているため非常に深いバケツのような構造だとされている。

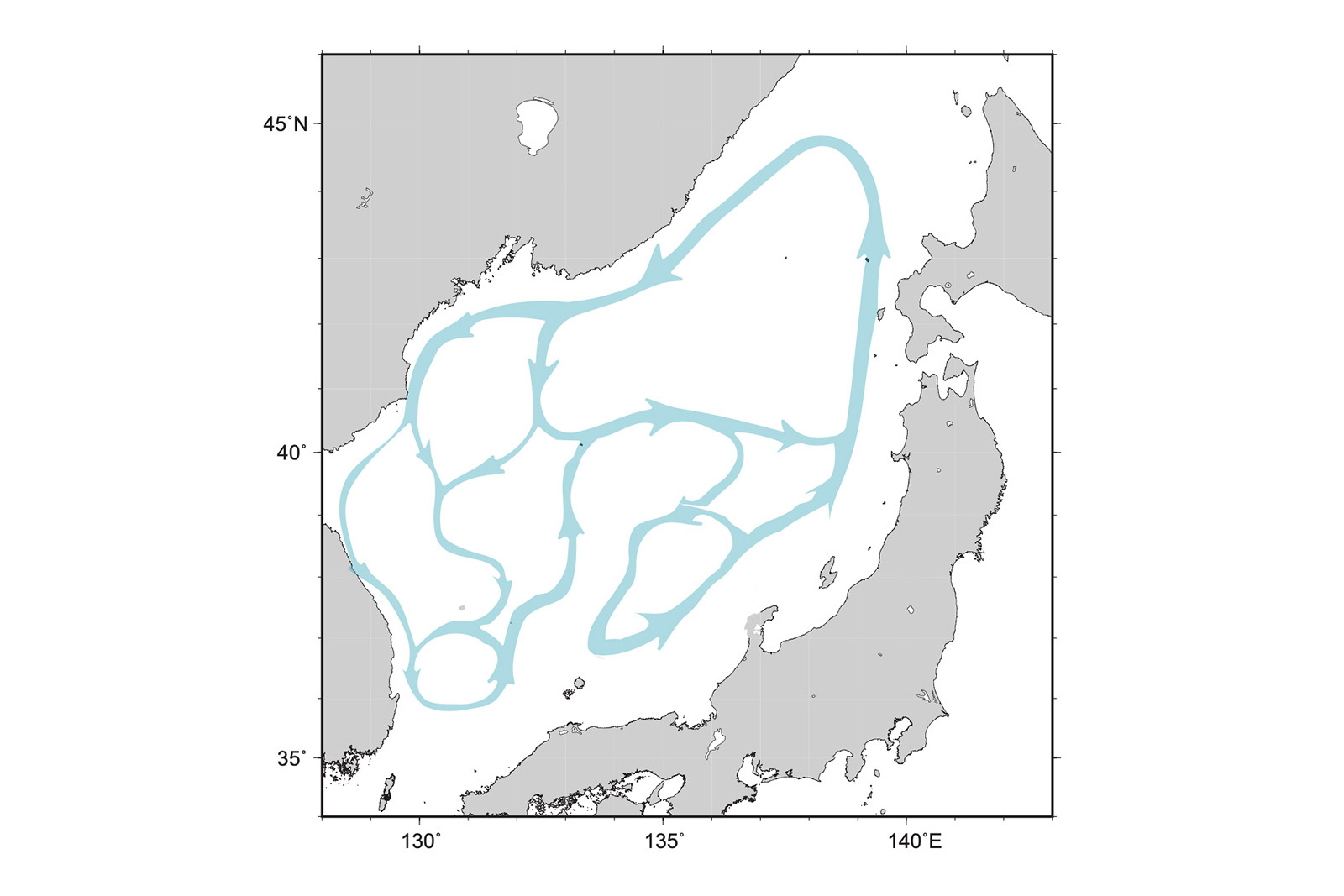

縁海である日本海は、対馬海峡から流入した対馬海流が水深200m前後までの表層付近を流れ、わずか数カ月で津軽海峡や宗谷海峡などから流れ出ていき、流れが速い対馬海流と、この海流の一部が北部域に達して反転し南下するリマン海流から成る表層水が蓋をする形となって、日本海深層の海水はなかなか縁海から外に出ていくことができないのだ。

このような特徴から日本海は水深およそ200mを境に表層と深層に分けることができ、深層の海水は「日本海固有水」と呼ばれている。日本海固有水はその名の通り周辺海域には見られない日本海固有の水塊であり「日本海全体の80%以上を占めている」と荒巻さん。

「日本海固有水は水温0〜1℃と低温で、塩分は34.07(※2)の極めて均質な水塊です。加えて、溶存酸素濃度は太平洋の同深度に比べると圧倒的に高い値を示します。そのため、日本海固有水は冬季に海面が冷やされることで酸素を豊富に含む表層水の密度が高まり、深海の深いところまで沈み込んだものだと考えられてきました。私たちは2001年に、この沈み込み現象を直接観測することに成功しました。表層から水深3,000mを超える海底までの沈み込みがわずか数日間で起こっていることが明らかになりました」

冬季に大陸から吹き付ける季節風が日本海を冷却すると表層水の水温が下がり、すると海水は収縮し塩分濃度は高まるので、海水密度が高い状態となる。海水は密度が高くなると重くなり、表層水が深層の海水よりも重くなった時点で、表層水は海底に向かって一気に沈み込んでいくワケだ。このように日本海特有の日本海固有水が形成されていくのだが、沈み込む海水があるということは、押し出され浮上する海水もあるのだ。この海水の動きこそが日本海特有の深層循環であり、日本海が「ミニチュア大洋」と言われる所以でもある。

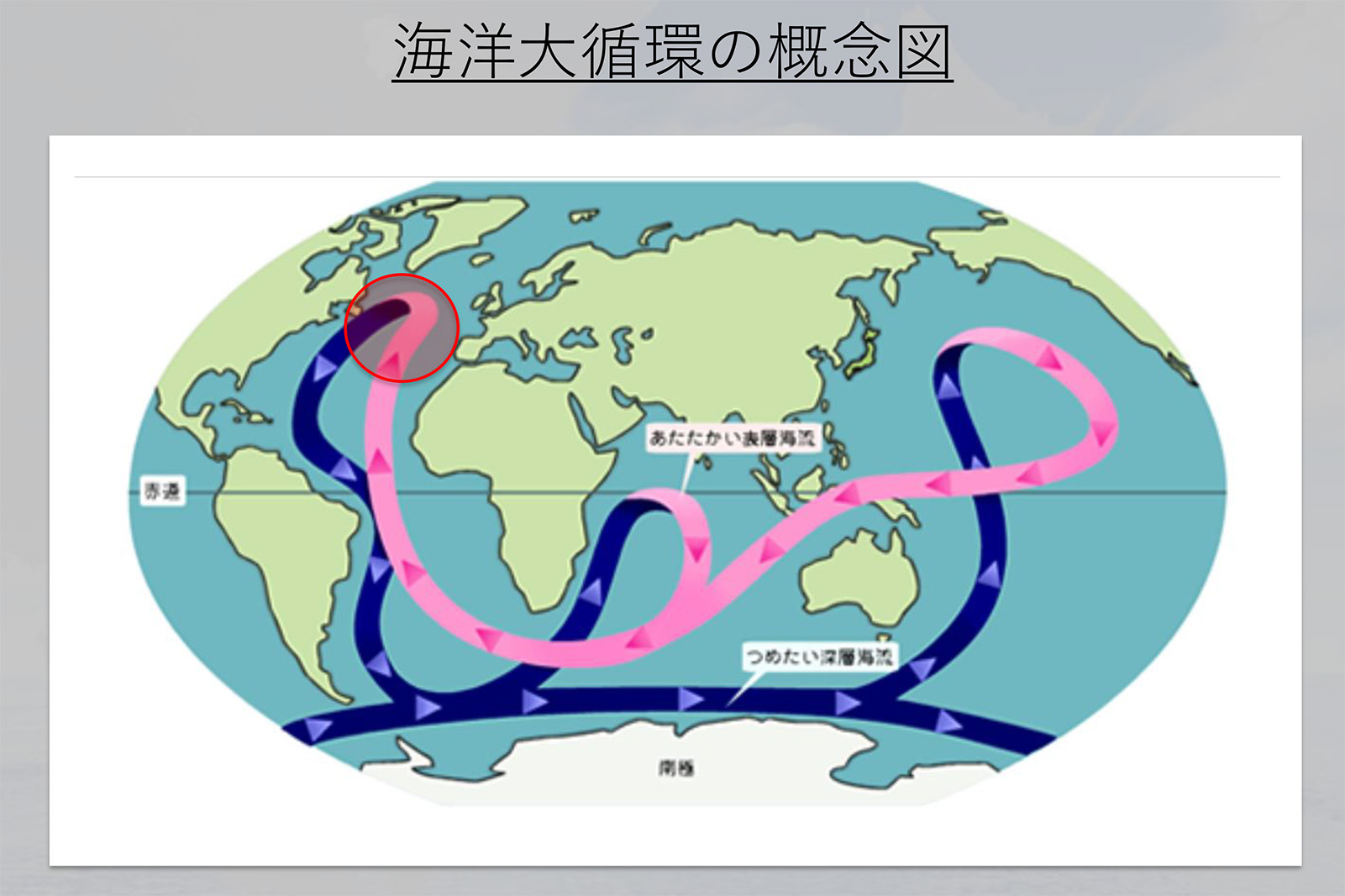

では、地球上の海を循環する海洋大循環と日本海の深層循環には、どのような共通点があるのだろうか。

海洋大循環の出発点となるのは表層水の沈み込みだ。北半球の出発点として観測されているのが北部北大西洋(グリーンランド沖)で、冬季に表層が冷やされ海水密度が高まることにより、表層水が海底に沈み込むのだ。

荒巻さんの説明によれば、それはまるで大きな滝が流れ落ちるように沈んでいくようだ。その沈み込んだ表層水は、海底をゆっくりと動き、赤道を通り過ぎて南極まで流れていく。南極付近で沈み込んだ海水と合流し、インド洋や太平洋まで海底を流れていき、ここで浮上する。そして表層を流れる海流として北部大西洋に再び到達する。

これが海洋大循環であり、1,000年以上の時間軸で一回りすると考えられている。

対して日本海では、沈み込んでできた底層水が約100年の時間軸で表層に浮上することが荒巻さんたちの研究から推定されている。日本海においても深層で海水が循環しているのだ。さらに表層でも、太平洋で言うところの黒潮に相当する対馬海流(暖流)と親潮に相当するリマン海流が交錯するなど海洋が持つ特徴的な構造が凝縮している。このため日本海は海洋のミニチュア版と評され、その変化は海洋全体の未来を先行しているのではないかと考えられている。

「日本海では近年、底層水の循環速度が遅くなっています。循環の出発点となる北西部表層水の沈み込みが弱まっているのです。私たちの観測から、気温が低かった西暦2000年から2001年にかけての冬を除き、少なくともこの40年間くらいは沈み込みがほとんど止まっていることが分かっています。これは温暖化による影響だと私は思っています」

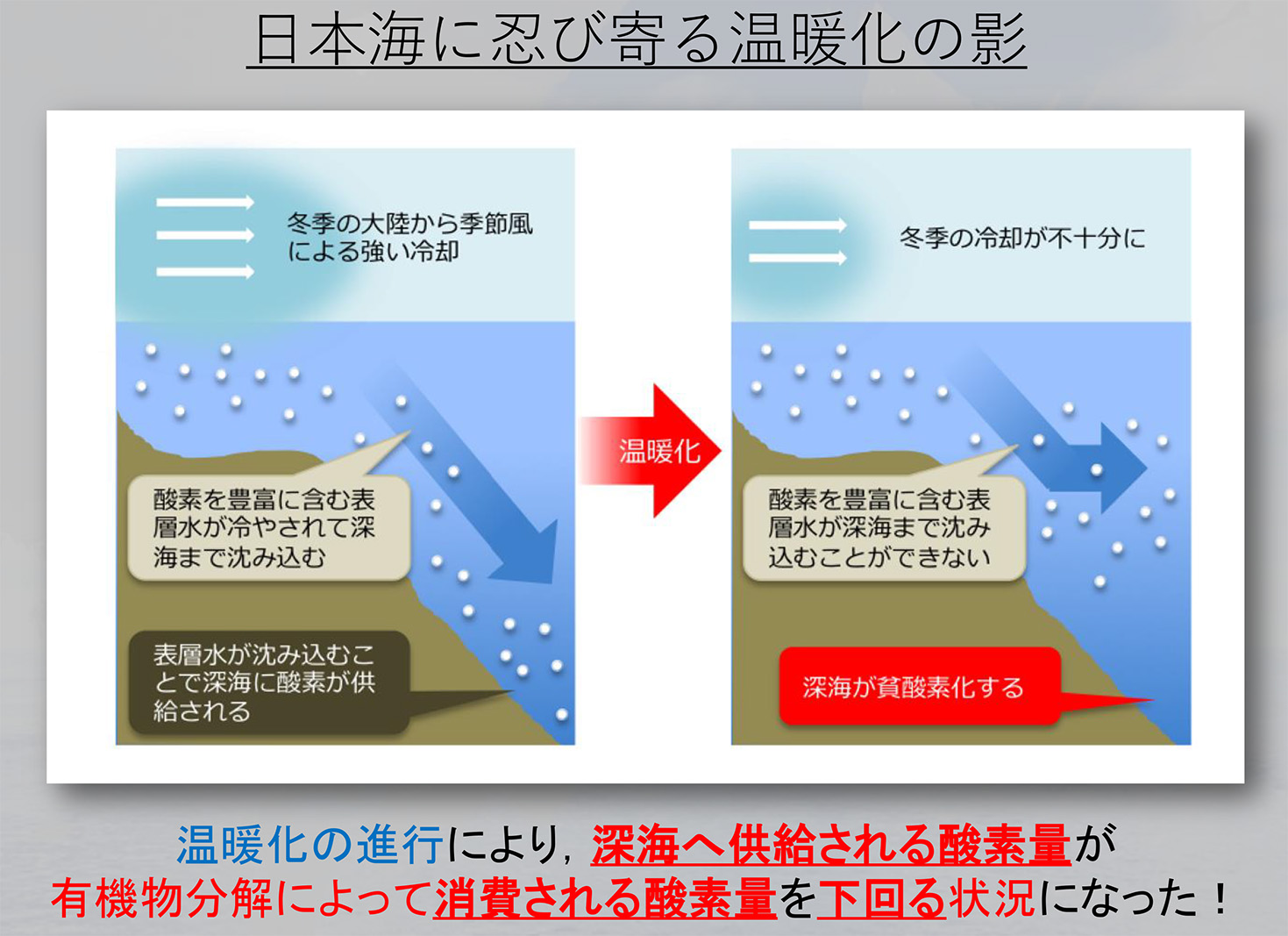

近年は温暖化によって冬でも暖かく、日本海表層の水温もなかなか下がらない。水温が下がらなければ海水密度は高くならず、すなわち海水が重くもならないため、表層水が深層に沈み込むことができないのだ。沈み込む海水がなければ、表層に浮上する海水もない。つまり循環が起こらないということだ。

日本海はこの先、どうなっていくのだろうか。

「深層循環が弱まった影響で、今、明確に分かっているのは溶存酸素量の低下です。このまま温暖化が続き、日本海の深層への酸素供給がなくなってしまったら、100年後には日本海底層水の酸素量はゼロになってしまうでしょう」

日本海は溶存酸素量が太平洋と比べて極めて高いことが分かっている。

それは、表層水の沈み込みがあるからだ。一般的に海洋の表層は大気と接していることで酸素が溶け込み、加えて植物プランクトンが光合成で酸素を作るため、表層の溶存酸素量が高い。海水中では新たな酸素の供給はなく、バクテリアなどによる有機物の分解で酸素が消費されるだけなので、深度とともに溶存酸素量は徐々に少なくなっていく、そんな状況だ。しかし、日本海は冬季の表層水の沈み込みで深海まで酸素が運ばれるため、日本海固有水の最下層である底層水でも高い酸素濃度を保っているワケだ。

「1970年から40数年に渡り、日本海固有水の水温と溶存酸素量の変化を調べた結果、深度に関わらず水温は上昇、溶存酸素量は減少を続けていることが分かりました。これは日本海が温暖化の影響を受け、酸素を多く含んだ表層水が深海へ供給されにくくなったことを示唆しています」

現時点では、日本海の底層水に酸素がまったく供給されていない状況ではないようだが、深刻さを増すばかりの温暖化による様々な影響を考えれば、私たちの子どもや孫の世代が成長した時代には、日本海底層水から酸素がなくなってしまう可能性は高いだろう。すなわち、地球の温暖化が進み、海洋大循環は止まり、海底の酸素がなくなる海洋全体…。そんな未来を予見するように日本海の変化が先行しているということなのだろうか。

「日本海の深層循環の変化が、海洋全体の未来であると断言するつもりはありません。ただ、ミニチュア大洋と言われる日本海の変化を観測することは海洋の未来を考える上で、役立つことは確かでしょう。世界でも稀有な存在である日本海の変化に、もっと多くの人に関心を持ってほしいと思っています」

温暖化によって日本海がどうなっていくのか、未だ分かってはいない。ただミニチュア大洋の日本海の変化が、海洋全体の未来を示唆する一例になることは理解できる。そして温暖化の影響は日本海の深層で静かに進行しており、大きな変化をもたらしていることも確かな事実だろう。この未曾有の海洋変化に私たちは問題意識を持つべきだろう。

※1:「縁海」とは、大陸に沿い島や半島に囲まれた部分的に閉じた海。

※2:海水100gに対して塩分が約3.407g含まれる値。

- 荒巻能史(あらまき たかふみ)

- 国立環境研究所・地球システム領域物質循環観測研究室室長。化学的手法で海洋の研究を行っている。

画像・資料提供:荒巻能史

取材編集:帆足泰子