Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

日本の海が育むクロマグロ大回遊の謎。

太平洋8500kmを往復しカリフォルニア沖から再び日本へ。

世界中の美食家からも格別の美味しさとして評価されるクロマグロ。日本人には馴染みが深いクロマグロだが、太平洋を大回遊する生態については分からないことが多い。日本近海から米国・カルフォルニア沖まで2カ月程度で横断するクロマグロ。産卵期には再び日本に戻ってくるというクロマグロの生態について取材した。

日本人が大好きなマグロ。寿司でも刺身でもマグロは欠かせない。ひと言でマグロと言ってもクロマグロをはじめ、メバチやキハダ、ビンナガなど種類で知られ、中でも高級魚に位置づけられる「クロマグロ」は特別だ。濃くてきれいな赤い身で脂の乗りも良い。

マグロには種類もいろいろあるが、「本マグロ」の別名を持つクロマグロは「マグロの中のマグロ」とも言えるだろう。一時は乱獲などで漁獲量が減り、しばらく資源管理が行われてきたが、2022年にはクロマグロの親魚資源量が約14.4万トンにまで回復※。2034年までに約12.4万トン以上に回復させるという数値が目標だったので、早々にクロマグロの資源量が回復したことは嬉しいことだ。

クロマグロの美味しさだけに話題は集中するところだが、その生態についてご存知だろうか。マグロ類やサケ類といった高度回遊性魚類を研究している東京大学大学院/新領域創生科学研究科自然環境学専攻/大気海洋研究所の教授・北川貴士さんにクロマグロの生態について教えていただいた。

北川さんは、動物の体に直接センサーを取り付けて、動物の行動などを探る研究手法であるバイオロギングや耳石分析などを活用して、マグロの生態について研究している。

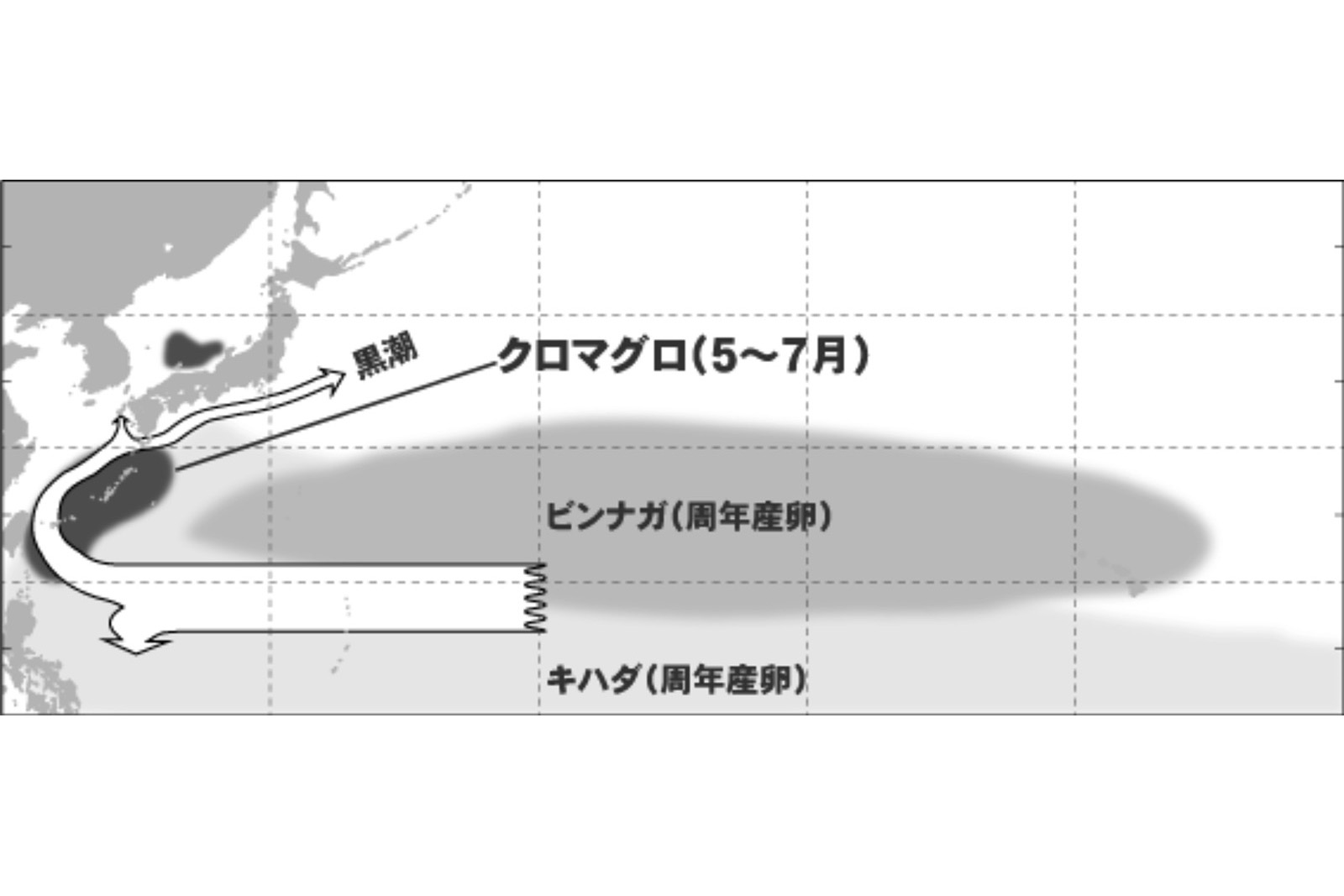

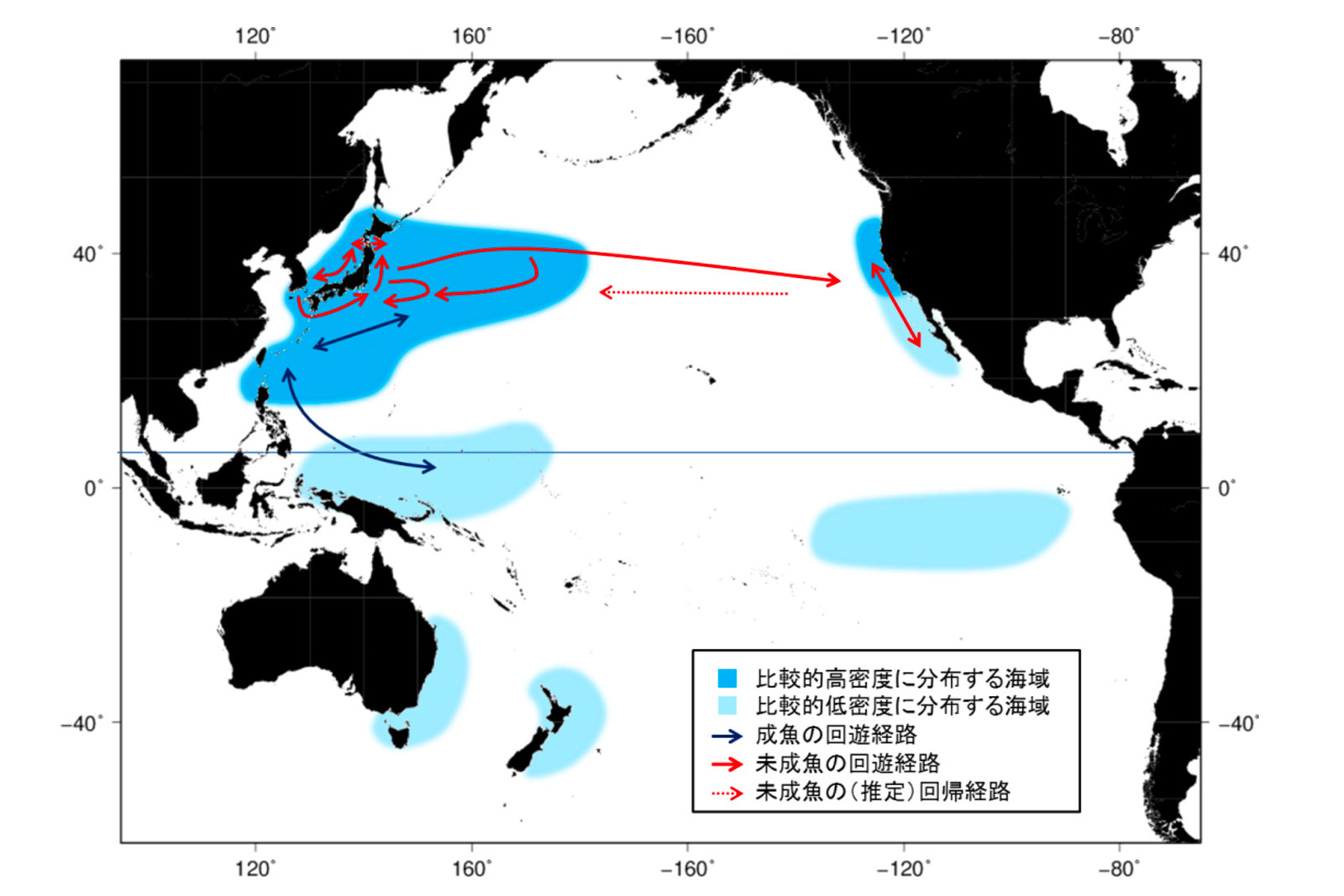

「クロマグロは沖縄・南西諸島周辺海域〜台湾東沖を主な産卵場とし、孵化した仔魚は黒潮によって三陸沖周辺まで北上します。1年間くらいを日本近海で過ごし、体がある程度大きくなると、その一部は太平洋を横断し、アメリカ・カリフォルニア沖〜メキシコ沖まで泳ぎます。ここでは南北に回遊しながら餌を食べ成長するだけで産卵することはありません。そして数年を過ごした後、産卵期になると再び太平洋を戻るように横断し、日本近海の産卵場まで帰ってくることが分かっています」

日本人には「本マグロ」として馴染み深いクロマグロは日本近海で生まれ、広大な太平洋約8,500kmを横断し、再び産卵期になると日本近海に帰ってくる魚なのだ。そんな生態をお聞きすると、クロマグロへの親しみがますます高まってしまう。

ちなみにマグロの種類は全部で8つ。

・クロマグロ

・メバチ

・キハダ

・ミナミ

・ビンナガ

・コシナガ

・クロヒレマグロ

・タイセイヨウクロマグロ

それぞれ特徴があり、種によって生息域も異なる。

なお、タイセイヨウクロマグロは大西洋に生息する種だが、遺伝子学的に太平洋に分布するクロマグロとは別種であることが分かっている。

マグロの生態を研究される北川さんによれば、クロマグロの産卵時期は5〜7月頃とのことだ。沖縄・南西諸島周辺海域〜台湾東沖で産卵する理由は、孵化した仔魚が黒潮などの海流に乗って、餌が豊富な三陸沖に向けて北上するものと考えられている。0〜1歳のおおよそ1年間は日本の太平洋沿岸で餌を求めて南北に回遊しながら成長し、1歳を過ぎた頃に太平洋を東に回遊を始める。まだ未成魚ではあるが、北川さんの調査ではわずか2カ月程度で太平洋を横断しカリフォルニア沖周辺海域まで到達するそうだ。

「生まれてすぐの体の小さな仔魚が黒潮などの海流の力を借りて、餌の豊富な海域に辿り着くのですが、春から初夏にかけて産卵・孵化することで、寒い冬が来る前に本州沿岸までたどり着くことができます。成魚は体が大きく力強いイメージがあるクロマグロですが、生まれてすぐは体温を保つことがまだ難しく、とても脆弱な魚なのです」

実は、「クロマグロは水温よりも高い体温を作ることができる」と北川さん。

この「体温を保つ」とは、どういうことなのだろうか。クロマグロは水温より数度ほど高く体温を保っていて、その程度は成長とともに大きくなるとのことだ。

魚は変温動物(外温動物)で水温に合わせて体温が変わる、といった知識をお持ちの方もいらっしゃるはずだが、マグロは水温に合わせるのではなく異なる体温を保つことができるのだ。特にクロマグロは、他のキハダやメバチなどのマグロの仲間よりもその能力が高いのだが、それには生息域が関係しているようなのだ。

「例えば、キハダは水温が高い熱帯域を中心に生息していますが、クロマグロは熱帯域よりも餌が豊富だが水温の低い温帯域を中心に生息することを進化の過程で選択しました。そのため低い水温でも持続的に遊泳できる筋肉を付け、体温を保つことができるようになったと考えられています」

時期によってマグロは夏よりも晩秋から冬に脂がのる傾向があり、恐らく冷たい水温から身を守り体温を保つために必要だったのだろう。ただし体温調整は人間のように比較的速やかに行われるものではなく、何らかの理由で体温が下がってしまえば元に戻るまでに時間がかかるらしい。そのため水温が低い海中深いところに潜り続けていることはなく、表層と海中を行ったり来たりするそうだ。

マグロの独特の赤身は「ミオグロビンというタンパク質が筋肉組織内にあるからだ」と説明される北川さん。ミオグロビンは取り入れた酸素を筋肉側で受け取り貯蔵する役割を持ち、その量が多いほど赤い色が強くなるというものだ。同じマグロでも熱帯域を中心に生息するキハダはやや淡い赤色であるのに対して、温帯域を中心に生息するクロマグロは濃い赤色。クロマグロは他のマグロよりもミオグロビンを多く持つことで筋肉の中に酸素を取り込み、太平洋を回遊する持続力を獲得したと考えられている。

太平洋を横断するクロマグロ、こんな話題で気になった「マグロは泳ぎを止めると死ぬ」という一説を北川さんにお聞きしてみると、「泳ぎを止めると沈むんですよ」と笑いながら真相を教えてくれた。

「マグロはエラを自力で開閉できないので、口を開けて泳いで海水を口からエラに通すことで酸素を取り込んでいます。だから泳ぎ続けて酸素を体に取り入れることが必要なのです。理由はそれだけではありません。マグロの体は海水よりも比重が大きいので、泳ぎを止めると沈んでしまうのです。」

クロマグロの産卵場所は沖縄・南西諸島周辺海域~台湾東沖だけではなく、日本海南西部の海域にもある。そして近年、三陸沖にもクロマグロの産卵場所と思われるところが確認され、第三の産卵場所として注目されているそうだ。

この新たな産卵場所が出現した理由は分かっていない。昨今の温暖化による可能性も考えられるが、様々な環境変化がクロマグロに与える影響については、まだ不明なことが多く理由を特定することは難しいそうだ。

マグロの回遊についてはまだ分からないことが多いが、行動要因の解明やそれに基づく資源管理のためにも「これからも研究を続けていく」と北川さんは語る。

なぜ、カリフォルニア沖まで広大な太平洋を横断するのか。

なぜ、向かうべき目的地までまっすぐ泳ぐことができるのか。

なぜ、産卵期になると再び日本に帰ってくるのか。

日本近海で生まれ、太平洋を横断し、再び日本に帰ってくるクロマグロの生態は、マグロを食文化として昇華させた日本人としては気になるところだ。大海原を回遊するクロマグロの謎は深く興味は尽きないだけに、研究の成果を見守っていきたい。

※2024年3月、北太平洋まぐろ類国際科学委員会(ISC)による「クロマグロ作業部会」によって資源評価が更新され、クロマグロの親魚資源量が急速に回復していることが確認された。また中西部太平洋まぐろ類委員会(WCPFC)、全米熱帯まぐろ類委員会(IATTC)の検討によって、日本に割り当てられたクロマグロ漁獲上限が2025年1月より引き上げられた。

- 北川貴士(きたがわ たかし)

- 東京大学大学院/新領域創成科学研究科・自然環境学専攻/大気海洋研究所・海洋生物資源部門 教授。

マグロ・サケ類を中心とした魚類の回遊・行動生態を調べ、行動要因の解明やそれに基づく将来分布の予測などを行っている。

資料・画像提供:北川貴士

情報・データ出典:https://kokushi.fra.go.jp/R06/R06_05_PBF.pdf

取材編集:帆足泰子