Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

雄化が進む魚たち。

地球温暖化は魚の雌雄に影響を与えているのか?

地球の年平均気温は、変動を繰り返しながら徐々に高くなっている。それに伴い海水温も上昇している。この地球温暖化の影響から魚の生息域が北上しはじめているという話題を見聞きしたこともあろうかと思うが、魚のオス・メスの性決定にも地球温暖化が影響を与えている可能性があるようだ。高水温が続くことで、私たちが知らぬ間に魚たちがオス化しているとしたら・・・、いま海の中で何が起こり始めているのだろう。

自然界に生息する生物の研究はとても難しい。

特に、地球の表面積の約7割を占める海に生息する野生の魚はどこで生まれ、どんな影響を受け、どのように育つのか。卵から仔魚、稚魚、幼魚、そして成魚までの過程を詳細に把握することは容易ではない。

「野生魚を対象とした環境影響評価の研究は、すべてがチャレンジです」と語るのは、東京海洋大学・学術研究院海洋生物資源学部門・准教授の山本洋嗣さんだ。山本さんは、さまざまな環境要因が魚の繁殖機構にどのような影響を与えるものかを研究している。昨今の地球温暖化による海水温の上昇が、将来、野生魚の雌雄の割合に影響を与えるかもしれないと、山本さんは懸念している。

魚の性の様式はとても多様だ。

私たち哺乳類と同じように、一生の間でオスあるいはメスのどちらか一方の性でしか繁殖できない「雌雄異体」の魚もいれば、一生の間で自主的に性別を変化させ、オスとメスの両方の性で繁殖が可能な「雌雄同体」の魚もいる。我々の常識を覆すような多様で複雑な性を持つことが魚の面白さでもあるワケだが、本コンテンツでは大半の魚種が該当する雌雄異体の魚の性決定様式について山本さんに教えていただくこととした。

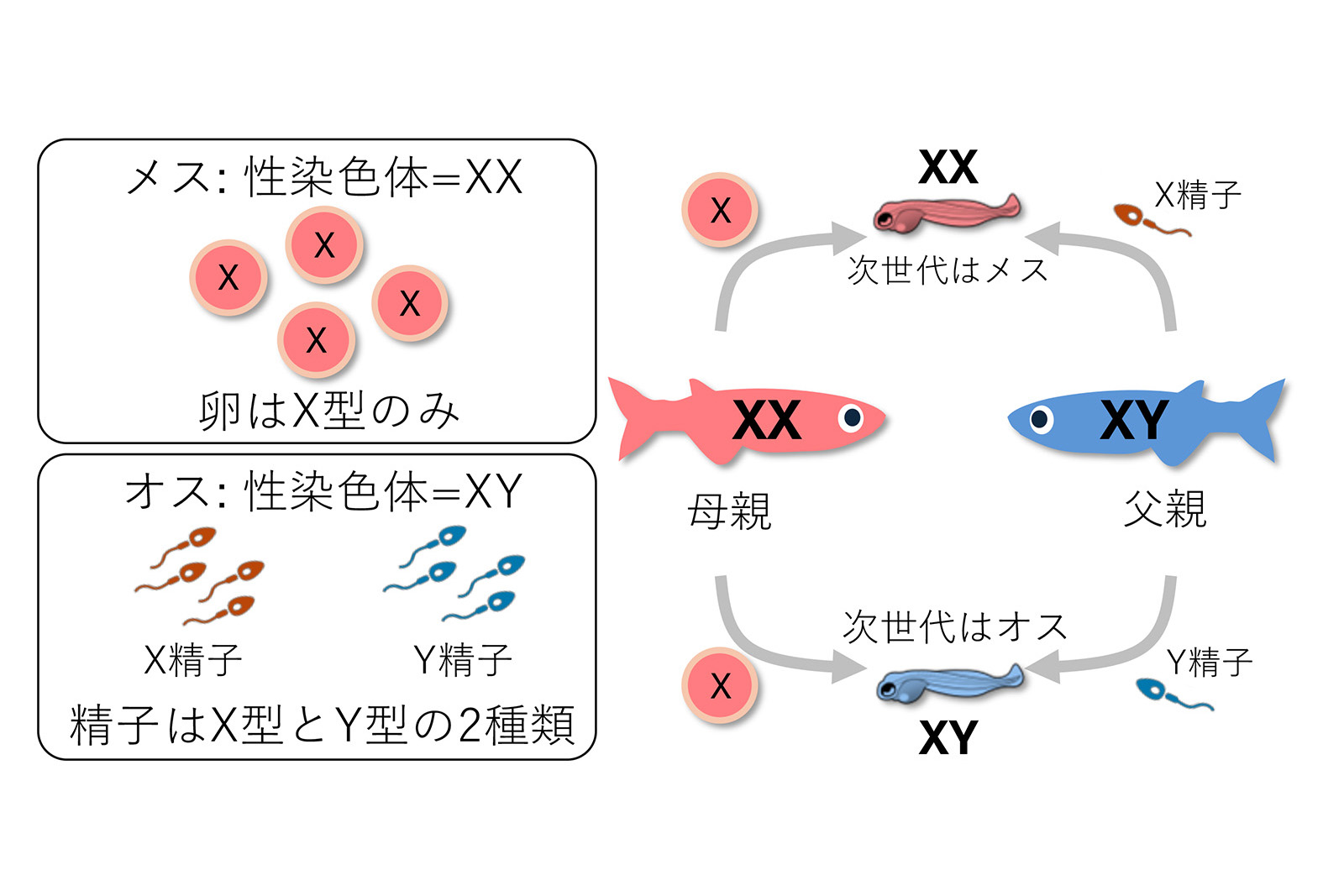

「雌と雄が明確に分かれている雌雄異体の魚の多くは、性染色体という特別な染色体の組み合わせによって性別が決まります。たとえば、メダカやニジマス、ヒラメといった多くの魚は、私たちヒトと同じXX/XY型の性決定様式をもち、XX型がメス、XY型がオスになります」

次世代をつくるために必要な配偶子(卵や精子)には、それぞれの親が持つ2本の性染色体のうち、どちらか1本が引き継がれる。メスはX染色体を2本(XX)持っているので、作られる卵はすべてX染色体を持つX型になる。一方、オスはX染色体とY染色体の2種類の性染色体を1本ずつ(XY)持っているので、作られる精子にはX型とY型の2種類がある。

つまり、卵(X型)にX型の精子が受精すればXX型となって次世代はメスになり、Y型の精子が受精すればXY型となって次世代はオスになるというわけだ。

山本さんによると、魚の中にはメスが異なるタイプの性染色体を1本ずつ持ち、オスが同じ性染色体を2本持つ種もいて、ブリやシタビラメなどがこの種に該当する。

なお、すべてのタイプを一つひとつ説明すると分かりづらくなるため、ここではオスがXY、メスがXXの性染色体を持つ雌雄異体の魚についてまとめていきたい。

「卵と精子が受精した瞬間に、性染色体の組み合わせによって、将来、オスとメスのどちらの性別になるかの運命が決まります。その後は、その運命に従って発生が進むのですが、問題は、魚類は外温動物のため水温などの環境変化の影響を受けやすく、その影響で性染色体によって決められた通りに発生が進まない場合があるのです」

外温動物とは、周囲の環境に影響を受け体温が変わる生き物のこと。外温性の生き物は「変温動物」と言われることもある。魚類はもちろん爬虫類や両生類がこれに該当する。

山本さんが研究対象としているギンソイワシを例として説明してくれた。

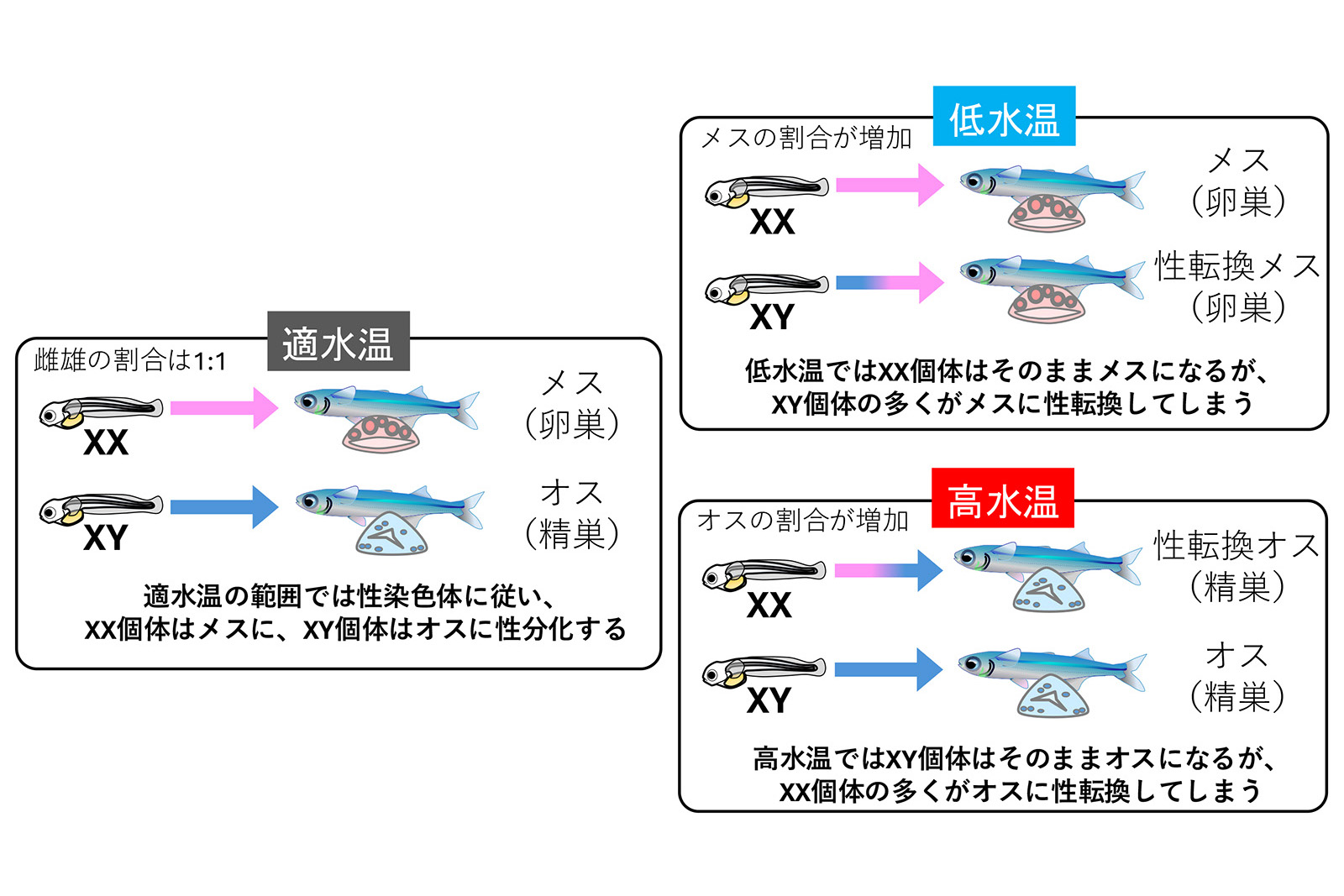

「ギンイソイワシもXX型がメス、XY型がオスになる性決定の仕組みを持っています。孵化したばかりの仔魚には卵巣や精巣といった生殖腺はまだなく、生まれてから凡そ2週間かけて、性染色体に従いそれらが体内に形成されていきます。このように持っている性染色体に応じて卵巣や精巣ができていく過程を性分化と呼びます。ギンイソイワシのように体外受精をする魚では、生まれた直後から水温や光などの自然環境の影響を直接受けます。性分化が起こる時期に水温が高すぎたり低すぎたりという極端な外的要因から、本来とは異なる性別へと変わってしまうことがあるのです」

例えばギンイソイワシの場合、高水温の環境では本来メスになるはずだったXX型の個体の多くがオスに変わってしまい、その結果、オスばかりの集団になってしまうこともあるようだ。逆に低水温の環境では本来オスになるはずだったXY型の個体がメスに変わってしまい、このケースではメスが多い集団になってしまう。

このような水温による雌雄の割合の偏りはギンイソイワシに限った話ではない。飼育下では、ヒラメやスズキの仲間などさまざまな魚で確認されているそうだ。

ギンソイワシは魚類の中で最も性の温度感受性が高いといわれるトウゴロウイワシ目に属している。これこそが山本さんがギンソイワシを研究対象とした大きな理由のようだ。トウゴロウイワシは、体長15センチ程度の小魚で、弱肉強食の海にあって中・大型魚にエサとして捕食されるような存在だ。実は、トウゴロウイワシを模したルアー(疑似餌)もあるので、釣り人ならばご存知の方も多いのではないだろうか。食用として市場に出回ることもないだろうし、決して釣り対象魚というわけでもないので気にも留めていないかもしれないが、このトウゴロウイワシの仲間は地球温暖化が魚に与える影響を知るには最適な魚種なのだろう。

「ギンソイワシは、いわば『炭鉱のカナリア(※1)』のような存在で、海の魚たちの指標になると考えモニタリングを続けています。地球温暖化による海水温上昇が、魚類の性別に影響を与えるとしたら、ギンイソイワシが真っ先に影響を受けるはずなのです。また、通常とは異なる水温変化があった時にギンソイワシの雌雄の割合にどのような影響があるかを調べることによって、地球温暖化が進む未来に、海の魚たちに起こりうる影響を予測・評価することに役立つのではないかと考えています」

では、どのようにして水温によって性転換が引き起こされるのだろうか。

低水温によるメスへの性転換メカニズムは未だ解明されていないそうだが、高水温によるオスへの性転換のメカニズムは少しずつ分かってきたという。

その鍵を握るのは、ストレスなのだ。

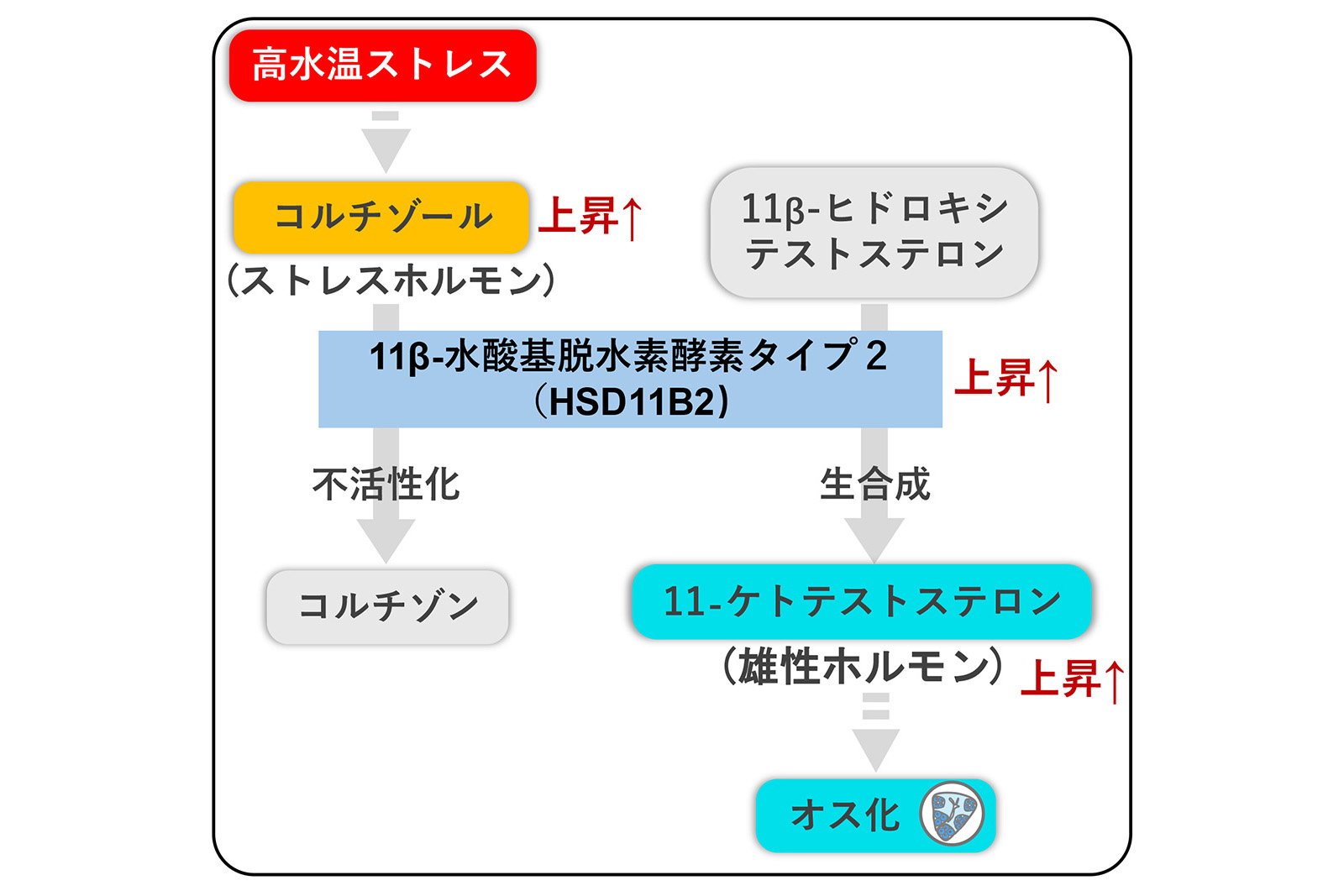

「一般的に魚類は、高水温を環境下ではストレスを感じます。ストレスを感じるとストレスホルモンとも呼ばれるコルチゾールが体内で分泌されます。コルチゾールが過剰に分泌されると、今度はコルチゾールを不活性化するために11β-水酸基脱水素酵素タイプ2という酵素が活性化されます。実はこの酵素には雄性ホルモン(いわゆる男性ホルモン)を合成する働きもあるため、コルチゾールが過剰に分泌されることで、結果として雄性ホルモンが分泌されてしまうのです」

雄性ホルモンが分泌されることでオス化が誘導され、本来卵巣が作られメスになるはずの個体でも精巣が作られ、オスになってしまうのだ。

繰り返すことになるが、このように雄性ホルモンが分泌されることによって、卵巣が作られメスになるはずの個体でも精巣が作られオスになる。ただ、水温上昇のストレスが原因で性転換すると言われても「メスの性染色体(XX)しか持たない体内で正常な精巣を作ることができるのか」という疑問が生じる。これに対して山本さんは「多くの魚類では、性染色体がメス型のXXでも正常な生殖機能を持ったオスとして、精子を作ることができます」と驚きの説明をする。

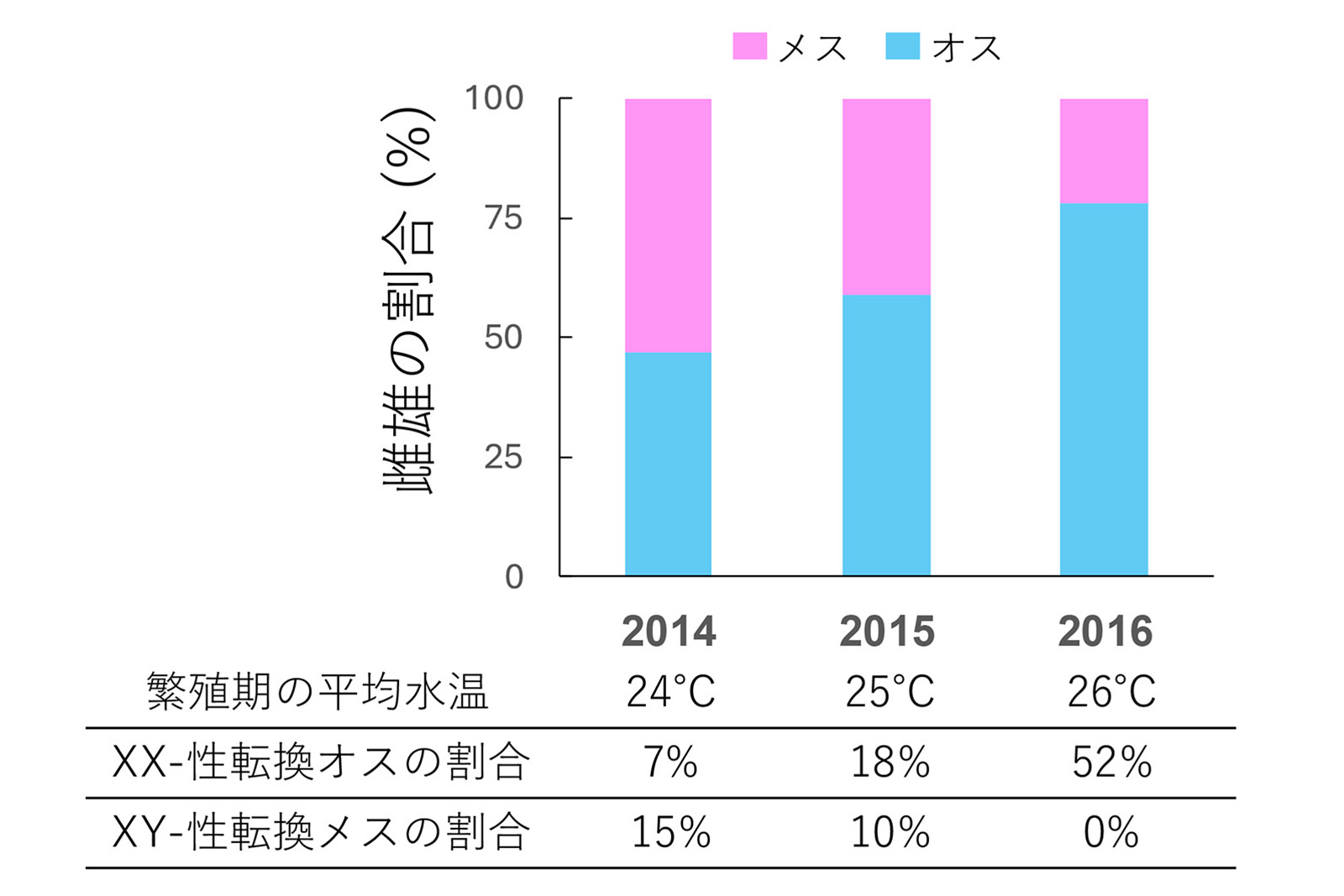

山本さんを中心に、2014年から東京湾口とも言える千葉県館山市でギンイソイワシの調査を続けている。この調査に基づいて、水温変化が顕著だった2014〜2016年の3年間の調査データを一例に説明してくれた。

「2014年から2016年にかけて、各年に生まれたギンイソイワシの幼魚を毎年採集しました。採集した全個体について、耳石(※2)を用いて孵化日を推定したところ、各年の孵化期間、すなわち繁殖期(初夏から夏)の平均海水温が年々上昇していることが明らかとなりました。そして、この水温上昇に伴い、XX(メス型)の性染色体を持った個体がオスに性転換する割合が増加していることも分かったのです」

この3年間の中で最も水温が高かった2016年には、調査した野生のXX個体の約半数がオスに性転換していた。その結果、2016年の集団ではオスが全体の約80%を占め、雌雄比が極端にオスに偏っていたことが確認されたというのだ。

山本さんの研究室では継続して調査を行っている。特に記録的な暑い夏となった2023年・2024年は海水温の上昇も大きな問題になったため、山本さんたちは分析を急ぎ、ギンソイワシの性に何が起こっているかを明らかにしようとしている。

魚類においては、仮に繁殖シーズンに高水温の年が数年間続いてしまうと性転換するオスの割合が増え、雌雄比が極端にオスに偏ってしまう種もあるのだ。

このように雌雄比の極端な偏りが続けば、生物集団としての繁殖力が低下する可能性もある。その結果、「局所的な絶滅を引き起こすかもしれない」と山本さんは危惧する。もし今後も地球温暖化による海水温の上昇が続きギンソイワシの雌雄バランスが著しく撹乱され、もし万が一にも絶滅するようなことになれば、沿岸生態系から1つのピースが消えることになる。生物多様性の繋がりを考えれば、1つのピースの消滅がその他の種にも連鎖的な悪影響を及ぼす可能性を容易に想像できるだろう。

「生物は、地球の長い歴史の中で、さまざまな環境変化に適応しながら進化してきました。しかし、現在の地球温暖化はその進行が急激で魚たちが新たな環境に適応するには時間が足りないように感じます。ギンイソイワシをはじめ魚類の性決定は水温の影響を受けやすく、わずかな水温の変化でも雌雄バランスが大きく崩れてしまうことがあります。性の均衡が崩れることは、種の存続に関わる深刻な問題です。海水温の上昇が野生の魚の性比や繁殖にどのようなリスクをもたらすのか、多くの方に関心を持ってほしいと思っています」

陸上に暮らす私たち人間が海の中の変化を知ることは簡単ではない。「温暖化の影響で魚が北上している」という話はよく話題となるが、水温の変化が野生の魚たちの性(雌雄のバランス)にどんな影響を与えているのかについては未だ十分に解明されていない。

山本さんによれば、世界中の魚類研究者たちが連携して実態把握に取り組もうとしているようだが、すでに魚たちの性に何かが起こり始めている事例は確かなものだ。

私たちは、海と魚の変化に留まらず海水温上昇など環境の劇的変化に関心を持たなくてはいけないのだ。

※1:「炭鉱のカナリア」という言葉は、カナリアが有毒ガスに敏感に反応するため、昔、炭鉱では危険を知らせる役割を担っており、「危険をいち早く察知し警鐘を鳴らす人や状況」の例えとしても使われる。

※2:耳石とは、頭部に含まれる炭酸カルシウムからなる生体鉱物。多くの魚類では1日に1本、日輪が刻まれるため、日齢査定に用いられる。

- 山本洋嗣(やまもと ようじ)

- 東京海洋大学・学術研究院海洋生物資源学部門・准教授。野生の魚たちが直面している環境リスクを調査し、社会に分かりやすく周知していきたいと語る。

資料・画像提供:山本洋嗣、東京海洋大学

取材編集:帆足泰子