Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

日本からサケがいなくなる・・・、

残された時間は決して多くはない。

大海原を回遊し、故郷である日本の河川に帰ってくるサケ。日本人の食料として当たり前の存在であるサケに、いま、危機が訪れている。その原因は、やはり温暖化。サケが日本人にもたらす価値をいまこそ見直し、サケの保全を真剣に考える必要がある。

日本の河川を降りてオホーツク海に向かい、その後ベーリング海やアラスカ湾を約4年に渡って回遊するサケ。故郷である母なる川に戻ってくる理由は、未だはっきりとはわかっていないが、孵化放流された多くのサケが日本に戻ってきてくれることが当たり前だ、と理解している日本人。しかし、私たちは食材としてのサケ以外の価値をあまり理解していない。

長年サケの研究を続ける北海道大学・名誉教授の帰山雅秀さんに今回もお聞きした。

「日本人にとってサケは大切な存在です。しかし、残念ながら食料としての価値にばかり注目が集っているように感じます。サケは本当に多様な価値を持っています。その価値を知れば、サケは守るべき大切な存在であると分かっていただけると思います」

食料以外のサケの価値として「絶対に知っておくべきだ」と、帰山さんが説明された一面は、陸域生態系への物質循環の役割だ。

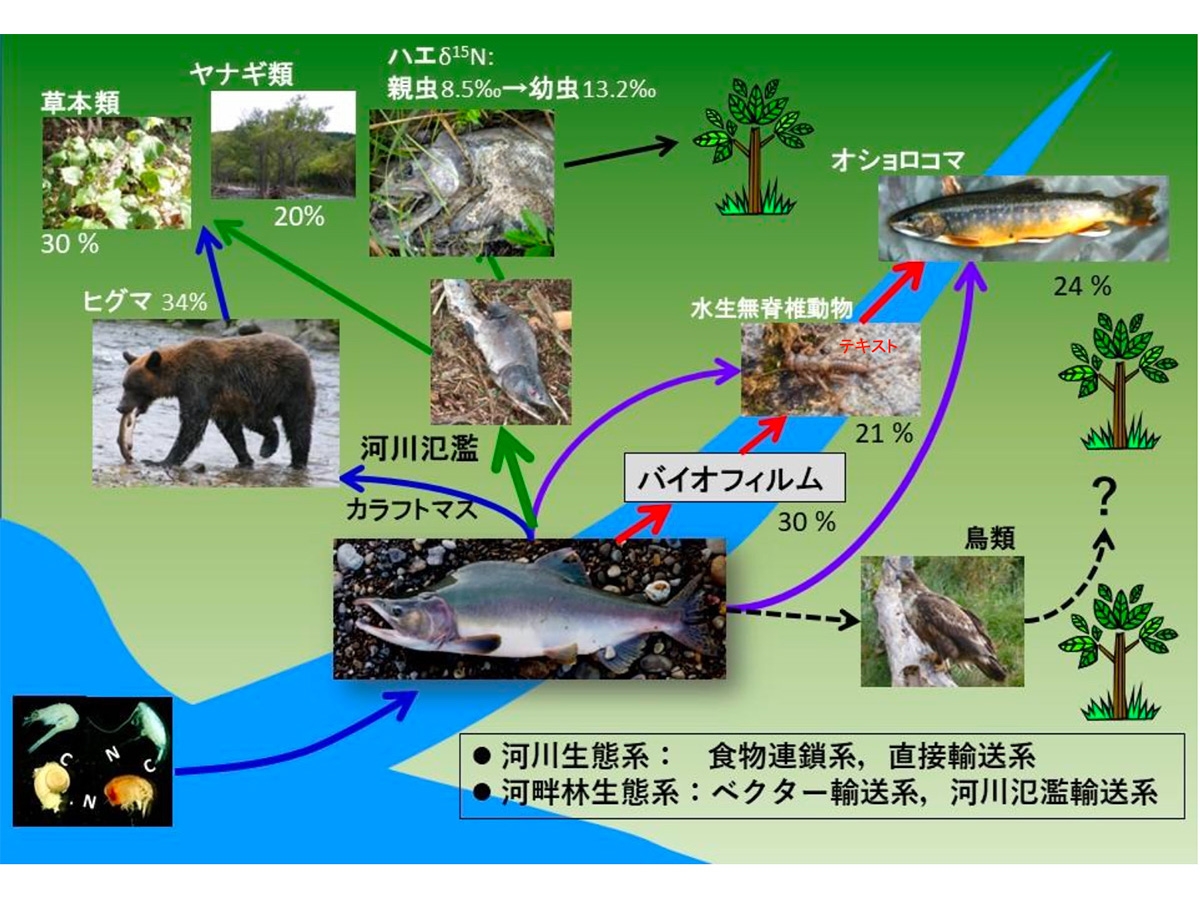

海を回遊し産卵するために川を遡上するサケは、河川周辺で暮らす生態系に海由来の物質MDN(海洋由来栄養物質/Marin Derived Nutrientsの略)をもたらすことだ。遡上するサケを狙うクマは有名だが、沿岸や河畔に生息してサケを食べるクマは、内陸に棲むクマより大型で窒素の安定同位体比(※2)レベルが高いことが分かっている。サケの恩恵に預かるのはクマばかりではない。海由来のMDNは産卵を終え死んだサケを分解した微生物や藻類から水生昆虫に移動し、翌年の春には孵化して水生昆虫を食べているサケの稚魚にまで移行していることがわかっている。

「サケがもたらす海由来の窒素やリンなどは、クマなどのさまざまな生物を通して陸域へと運ばれていきます。サケが遡上する河川近くの生態系は、河川から離れた陸域生態系と比較してはるかに高い生産力があり、それはサケの遡上によりもたらされているのです」

ただし、現在の日本では野生のサケによる河川遡上の場所は限られ、河川改修やダム建設などの影響によって自然の流れが残された河川が少なく、サケが自然産卵する場所がとても少ないからだ。

「サケが戻る河川が失われてしまうことで、サケは陸域生態系を支える大切な役割を果たせず、その結果、河川周辺の生態系にネガティブな影響が出てしまうのです」

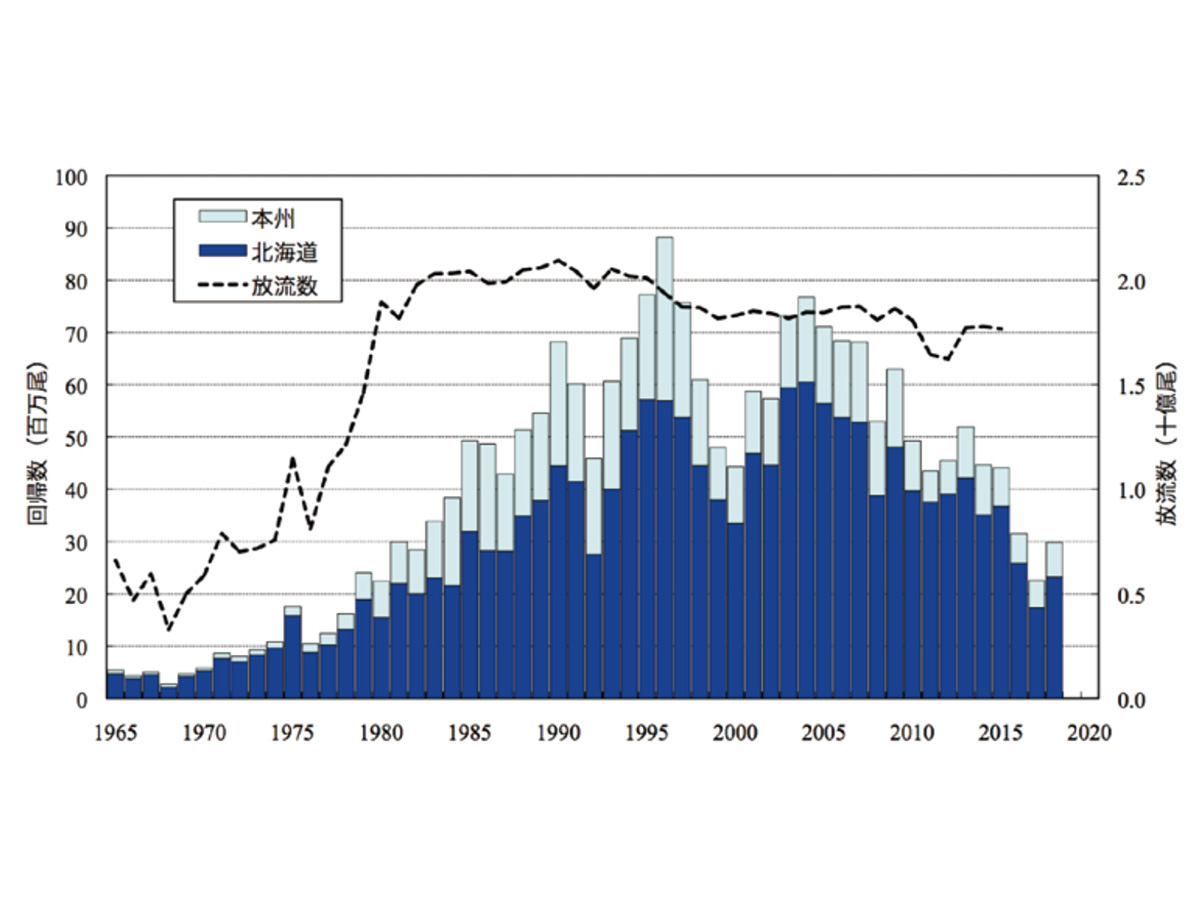

現在、孵化放流が中心の日本においては、放流され海の回遊を経たサケの多くが孵化場に戻ってくるようだ。陸域生態系に海由来の物質を届ける大切さを考えると、孵化放流をやめて野生のサケだけを保全するべきと考える人もいるかも知れない。だが、残念ながら先述したような理由で日本の河川ではたくさんの野生のサケが産卵できないのだ。食料資源として大量のサケを利用するためには孵化放流事業は無視できず、また日本の食文化を支えてきた技術でもあるがために大切にすべきものなのだ。

ただし、日本の生物多様性を俯瞰した視点から考えれば、野生のサケの保全にも改めて目を向けていく必要もあるのではないだろうか。

食料としての価値だけでなく、生態系サービス(※2)としても大切な役割を持つサケだが、帰山さんによれば、「いま、日本のサケは温暖化の影響を受け大変な状況に直面している」とのことだ。

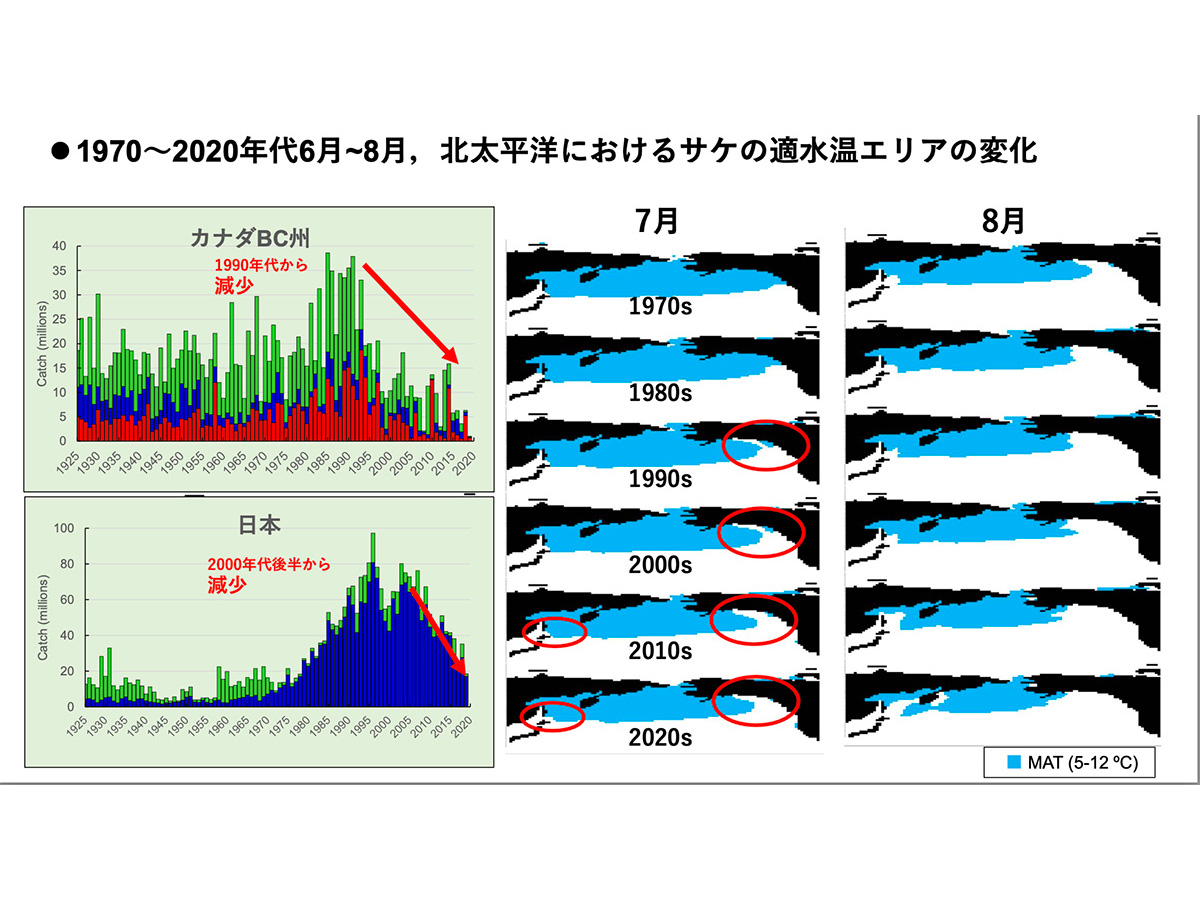

「近年、日本のサケは個体数が減少傾向にあります。明らかに地球温暖化の影響です。温暖化によって海水温(※3)が上がり、沿岸では降海後のサケの稚魚が滞在する期間が短くなってしまいました。十分に成長できないまま沖合に移動しなくてはいけないため、生存率が低下しているのです。特に東北の三陸沿岸では顕著です」

サケの回遊ルートとは、前年に生まれ春先に降海したサケの稚魚は日本の沿岸で 1~2ケ月を過ごし、その後にオホーツク海をめざす。オホーツク海で夏から晩秋まで過ごし、北西太平洋(北西亜寒帯環流域)で最初の冬を越す。翌春にはベーリング海へ移動し、秋にはアラスカ湾に移動、再び越冬する。その後はベーリング海とアラスカ湾を行き来し、約4年を過ぎた頃、ベーリング海から千島列島沿いに南下し、それぞれ故郷の川に戻り産卵するのだ。

ところが2010年代以降、オホーツク海の夏の海面水温が上昇するようになり、サケが生息する適水温(5〜12℃)エリアが減少しつつある。そのため適水温エリアにサケが密集するようになり、単位面積あたりの個体数が増加したことから、密度効果(※4)により成長が妨げられ死亡率が高まるなどの現象が発生するようになった。さらに西ベーリング海では、春の沿岸海水温がロシア系サケ類の適水温となり、カラフトマスが急激に増加。その結果、同じ場所に回遊する日本のサケはロシア系カラフトマスに種間競争で負け、数を減らすようになってきたのだ。

「日本のサケの危機を救うためには温暖化を止めるほかありません。しかし、それは簡単なことではないでしょう。それでもサケの持続可能な資源保全のために目標値を決めて、できることから対策をしていくべきです。日本がサケという資源を失ってからでは、もう遅いのです」

世界で初めてサケを釣ったのは縄文人だった、という説もあるようだ(※6)。日本人とサケとの関係は、とても長く、深いのだ。しかし、多くの人が食料としての価値でしかサケを見てこなかったように考えを新たにするべきだと思う。森林伐採や河川生態系の破壊、そして温暖化など、サケに対してさまざまな脅威を与え続けている私たちにサケはさまざまな恩恵を与え続けているのだ。

「サケを利用するだけではなく、今こそサケを守ることを真剣に考えて」と訴える帰山さんの言葉が非常に印象に残った。

持続可能な日本の未来のためにも、サケが直面する危機を知り、サケへの向き合い方を考え直す時がきたようだ。私たちはいま、とても重大な岐路に立っているのだ。

※1: 陽子の数が等しく中性子数が1個多い原子を安定同位体という。窒素安定同位体比を測定すると生物と餌種の間の捕食・被食関係を調べることができる。

※2: 生態系サービスには食料などの「供給」、物質循環などの「支持」、生物多様性の「調整」、環境・情操教育などの「文化」の4つのサービスがある。

※3: 海水面の温度。

※4: 個体密度が増加することで個体の成長や生存、行動などに変化が生じる現象。

※5: Mark Kurlansky著「Salmon」(2020)参照

資料・画像提供:帰山雅秀(Kaeriyama Masahide)

取材編集:帆足泰子