Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

マグロはいつも斜め上を見ている?

魚はみんな近視、驚きの魚の目。

魚の目は、人間と同じ「カメラ眼(ガン)」ながら目の水晶体は球状、視力はあまり良くはないようだ。棲む環境や水深、エサの捕獲方法などそれぞれの生態によって、魚種によって多様な目の特徴を持っている。つまり、目を調べれば魚の生態が分かるのだ。魚の目には研究者だけでなく多くの人の好奇心を掻き立てるだろう面白さがある。

※「目」とは、一般的にまぶた、目頭、目尻など眼球の周囲も含めたもの。一方、「眼」は眼球そのものを指す。本記事内では「眼」の解説も多いが、本稿では「目」で統一する。

魚は、水中の環境や棲んでいる水深によって色の見え方が違うようだ。

光の三原色(RGB)である「赤、緑、青」に加えて、紫外線までも見える「4色色覚型」の魚も多い。それは、水深が深くなるにつれて赤色や紫外線が届かなくなるので、緑色や青色の2色、もしくはどちらか1色しか認識できない魚もいるという。このような魚の色覚の多様さと面白さについては、2025.03.25付けの当コンテンツで紹介したが、今回は魚の目の構造について理解を深めたいと考え、再び三重大学大学院・生物資源学研究科の宮﨑多惠子准教授にお聞きした。

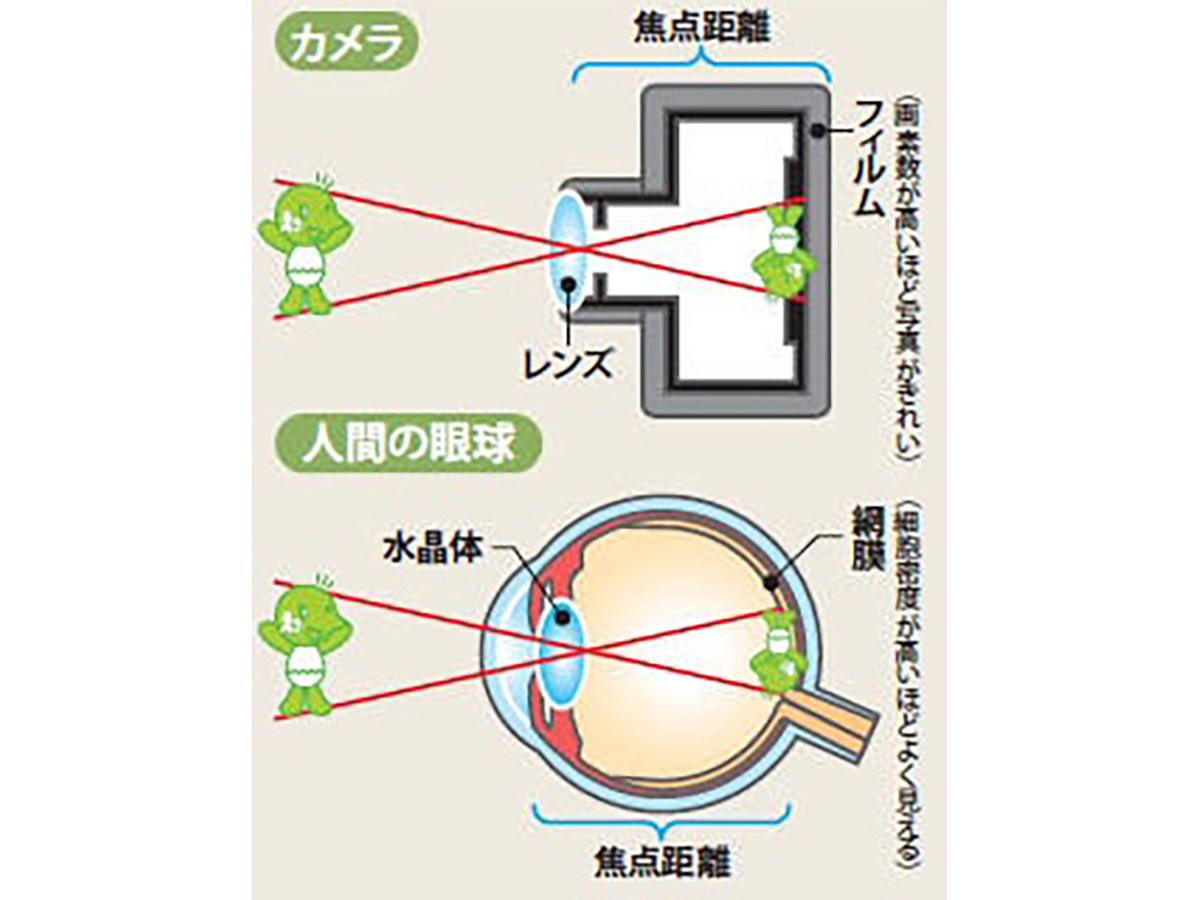

まず、魚の目の構造と視力についてだが、その構造は人間と同じで、カメラのような構造になっている。水晶体がレンズとなり光を屈折させ、網膜に像を結ぶのだ。「魚の視力は、水晶体の直径(=レンズの焦点距離)と、網膜の細胞密度(=フィルムの画素数)から計算することができます。多くの魚は、視力0.1~0.4程度。実はとても近視なのです」

自然界にあって、「なぜ視力が悪くて水中でエサを見つけられるの?」と思うかもしれないが、水中では光の減衰が大きいため、澄んだ水であっても物体が見える距離は多くても40メートルほど。つまり、魚は高い視力を持つ必要がないのだ。近視であっても周囲さえしっかり見えればエサを見つけることに問題はないということなのだ。

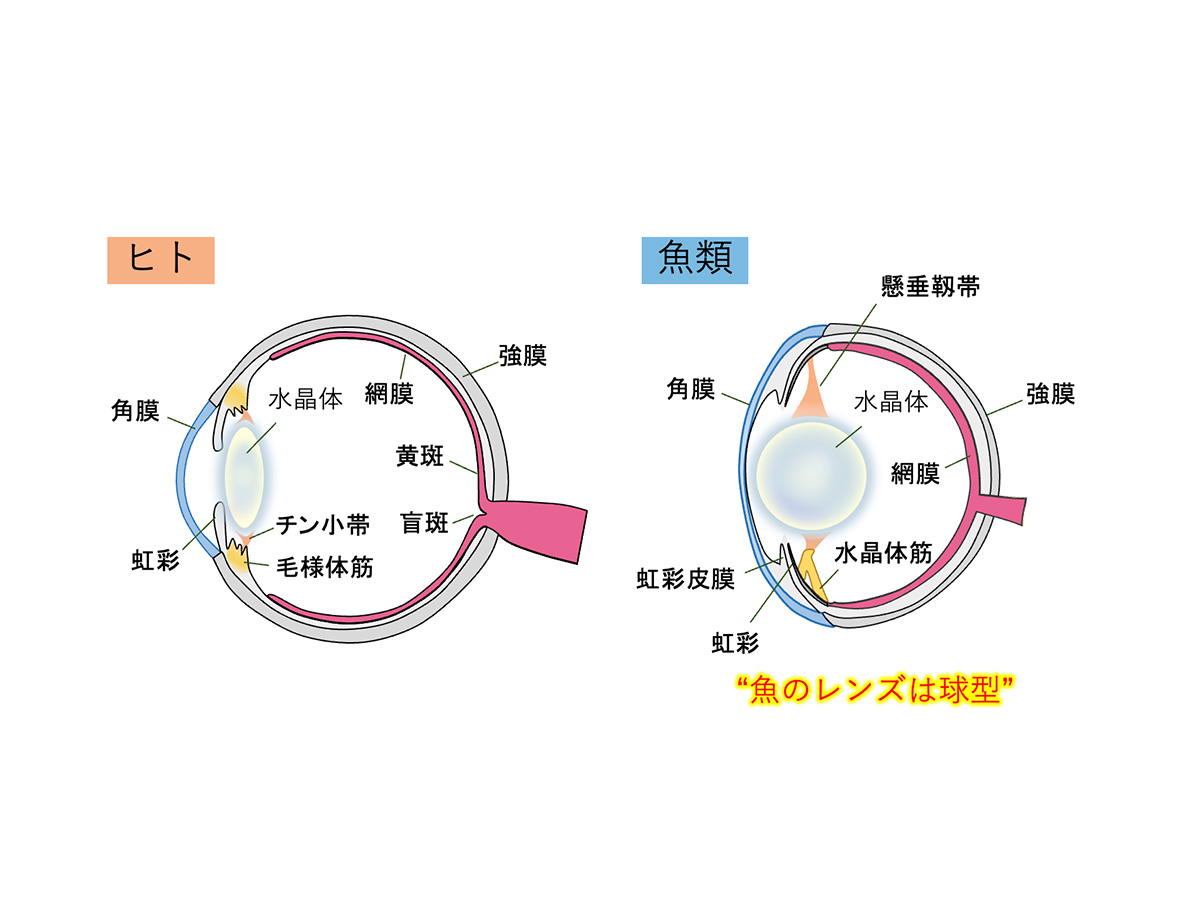

「凸状になっている人間とは異なり、魚の目の水晶体は球体です。魚の目は角膜でほとんど光を屈折することができないため、水晶体を球状にして光を屈折しているのです」とは宮崎准教授。

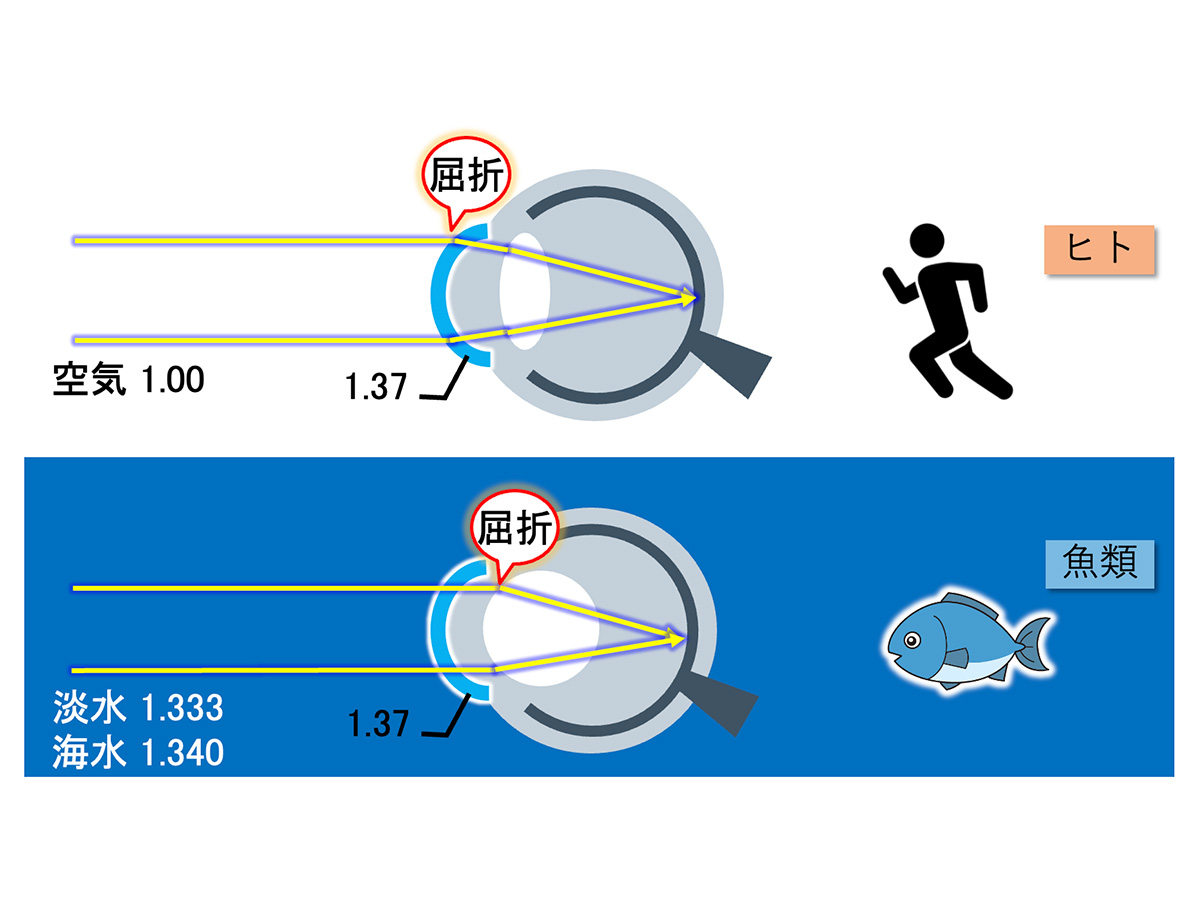

魚が角膜で光を屈折できないのは、常に水の中に棲む生き物だからだ。眼球を覆う角膜は無色透明な含水率がとても高い膜状の組織で、眼球の表面が空気に接している人間の場合では空気中の光の屈折率を1.00とすると、角膜では光の屈折率は1.37であって、つまり角膜で光を屈折することができるのだ、しかし、魚は水中にいるため、角膜と水の光の屈折率(淡水1.333、海水1.330)がほぼ同じで、角膜で光を屈折することがほとんどできない。そこで魚は水晶体を球状にすることで光が屈折する角度を大きくし、網膜に像を結んでいるのだ。

焼き魚や煮魚を食べる際、魚の目の中にある白い球体にお気付きだろう?

それこそが魚の水晶体だ。水中に暮らす日々の魚では無色透明だが、我々の食べものとして加熱したことで白く濁ってしまうのだ。

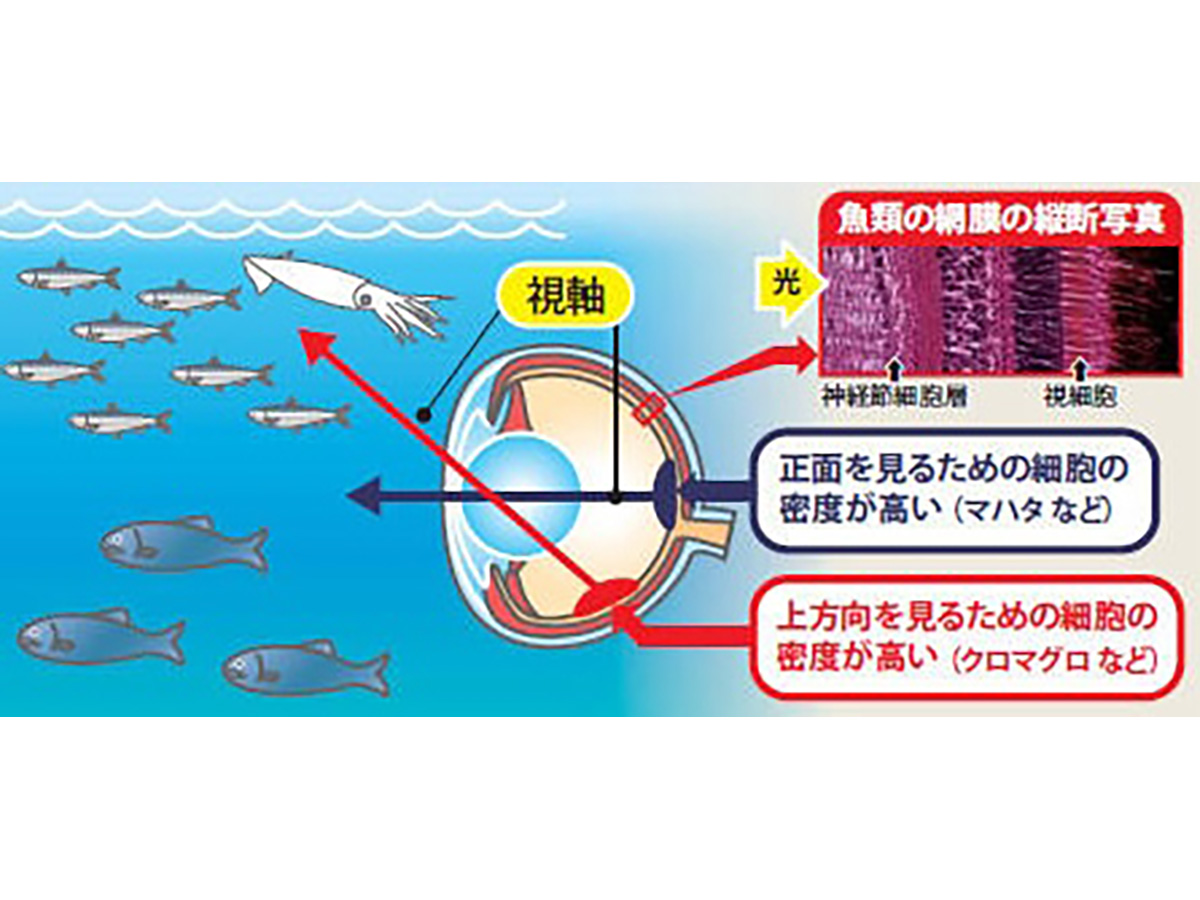

魚の目にはもう一つ、人間とは大きく異なる特徴がある。「視軸」が魚の生態ごとに異なるのだ。網膜の中には細胞が多いところと少ないところがあり、密度が一番高いところと水晶体の中心を結ぶ線が視力が一番効く方向(角度)となり、それを「視軸」という。

「例えば、水深100~400mの層を高速で泳ぎながらイワシやイカの群れを探しまわるクロマグロの視軸は前方の斜め上方向です。一方、岩礁に潜んで目の前を通り過ぎるエサを待ち伏せるマハタの視軸はほぼ前方を向いています」

また網膜では色を識別する細胞も場所ごとに異なようで、例えばクロマグロなどは眼球の腹側の網膜では青色を認識できる細胞があるのに対して背中側の網膜では青色を認識できる細胞がないとのことだ。マグロはイワシなどのエサとなる魚を探し、斜め上を見ながら泳いでいることが多く、「比較的水深の深いところまで届く青の光を背景に腹側の網膜にエサとなる魚のシルエットを見ているのだろう」と宮﨑さんは推測している。

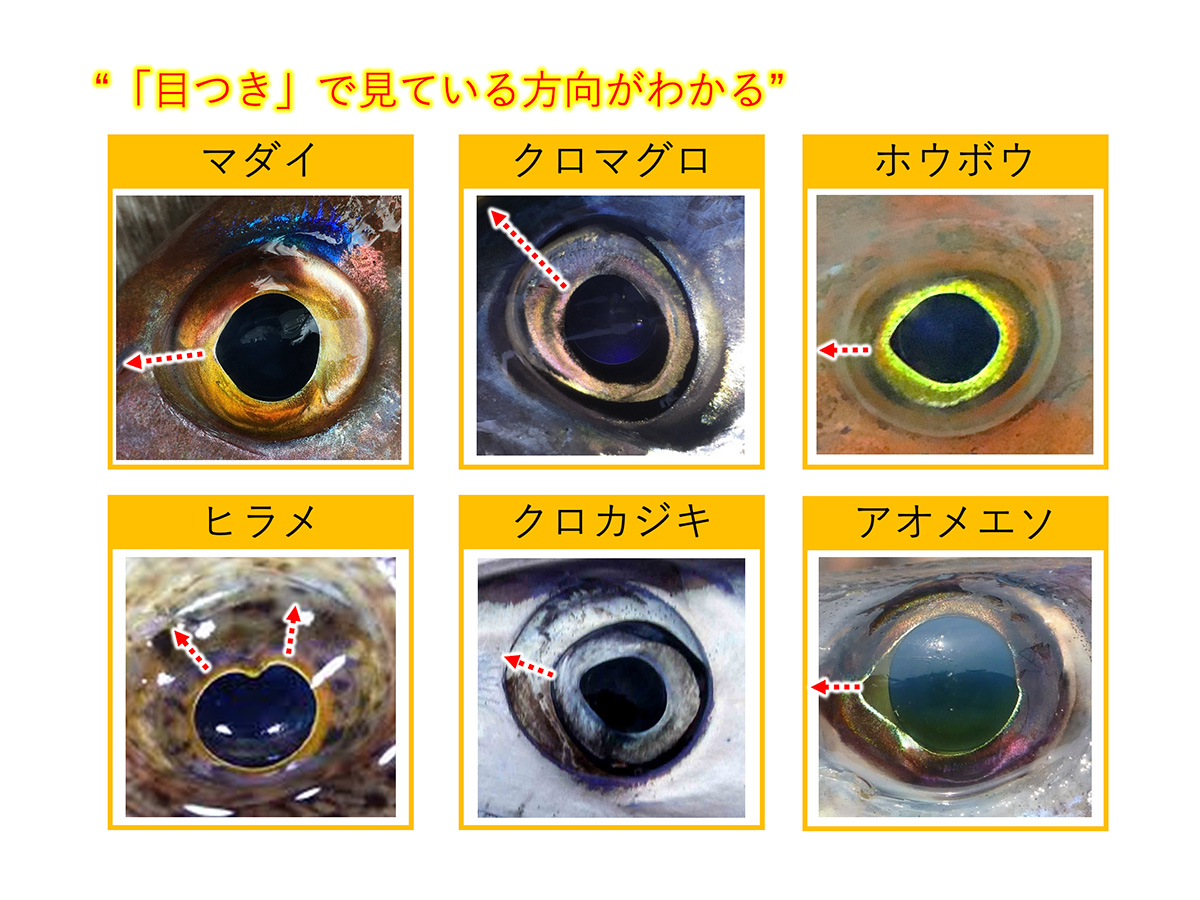

宮崎さんは「魚の視軸は、顔付きや目付きを見れば凡そ分かります」

確かに魚の目をよく見ると、黒目がわずかに尖っている。この尖っている方向が視軸を示しているらしく、「マダイは正面から光を取り込もうとするため黒目が水平方向に少し尖っています。マグロはちょっとタレ目という表情で斜め上方向に少し尖っているんです。魚の顔つきや目つきを見ると、彼らがいつも見ている方向が分かるのです」

魚を捕食するイカは、魚と同様に水晶体で光を屈折させ網膜で物体を認識する「カメラ眼」の構造をしているのだが、魚のように多様な色覚は持たず「白と黒」でしか認識できず、つまり明暗のコントラストで物体を認識していると考えられている。

「魚の生態は目を見れば分かります。どのようにエサを捕獲するのか、どのように暮らしているか、魚の色覚や視軸が教えてくれるのです。温暖化などで水中の環境が大きく変わり始めている今、この魚の目の知識を『日本の海洋資源を守り増やすためにも役立てていきたい』と思っています」

「魚の色覚、視力、視軸」について知識が深まれば、魚との向き合い方が大きく変わってきそうだ。釣り人なら、より知的な魚とのゲームを楽しめるようになるかもしれない。水平にも鉛直にも複雑に広がる水中の光環境の中で、魚は自らの生態や環境に合わせて独自に目を進化させてきた。

「目は口ほどに物を言う」魚の目にはこれまでと違った興味が掻き立てられる。

画像・資料提供:宮﨑多惠子、三重大学(三重大○Rナビ/三重大えっくすVol.37)

取材編集:帆足泰子