Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

黒潮続流の南方に広がる巨大水塊

「亜熱帯モード水」と台風との関係とは...?!

黒潮続流の南方に「亜熱帯モード水」という巨大な水塊がある。海水温と塩分がほぼ一定。全海洋体積の0.2%しかないというこの希少な水塊は、なぜ形成され、日本にどのような影響をもたらすのか。そして遠く離れたハワイ北方の風が日本近海の「亜熱帯モード水」の形成に関係しているとは、一体どういうことなのか。正に、気象学者・エドワード・ローレンツ氏が講演を機に称される「バタフライエフェクト」のような驚きの相互作用だった。

気象庁は1日、今年の夏の全国の平均気温は平年より2.36度高く、1898年これまで最高だった2024年と23年のプラス1.76度を大幅に超えた。気象庁の担当者は「130年近い統計データのなかで断トツだ。この夏の高温は異常だった」と話した。

2025年の夏(6~8月)は日本各地で40℃を超える気温が観測され、統計のある1898年以降で最も暑かった夏と気象庁が発表した。この夏の猛暑は平年とはプラス2.36℃、これまで最高だった2024年と2023年のプラス1.76℃を大幅に上回った。誰もが異常と思っただろう酷暑は地球温暖化の影響によるものだろうが、近年の夏の平均気温が従来に増して大きく上回る背景には複雑な事象が関係し合っているようだ。

近年、注目されている「大気と海洋」の関係

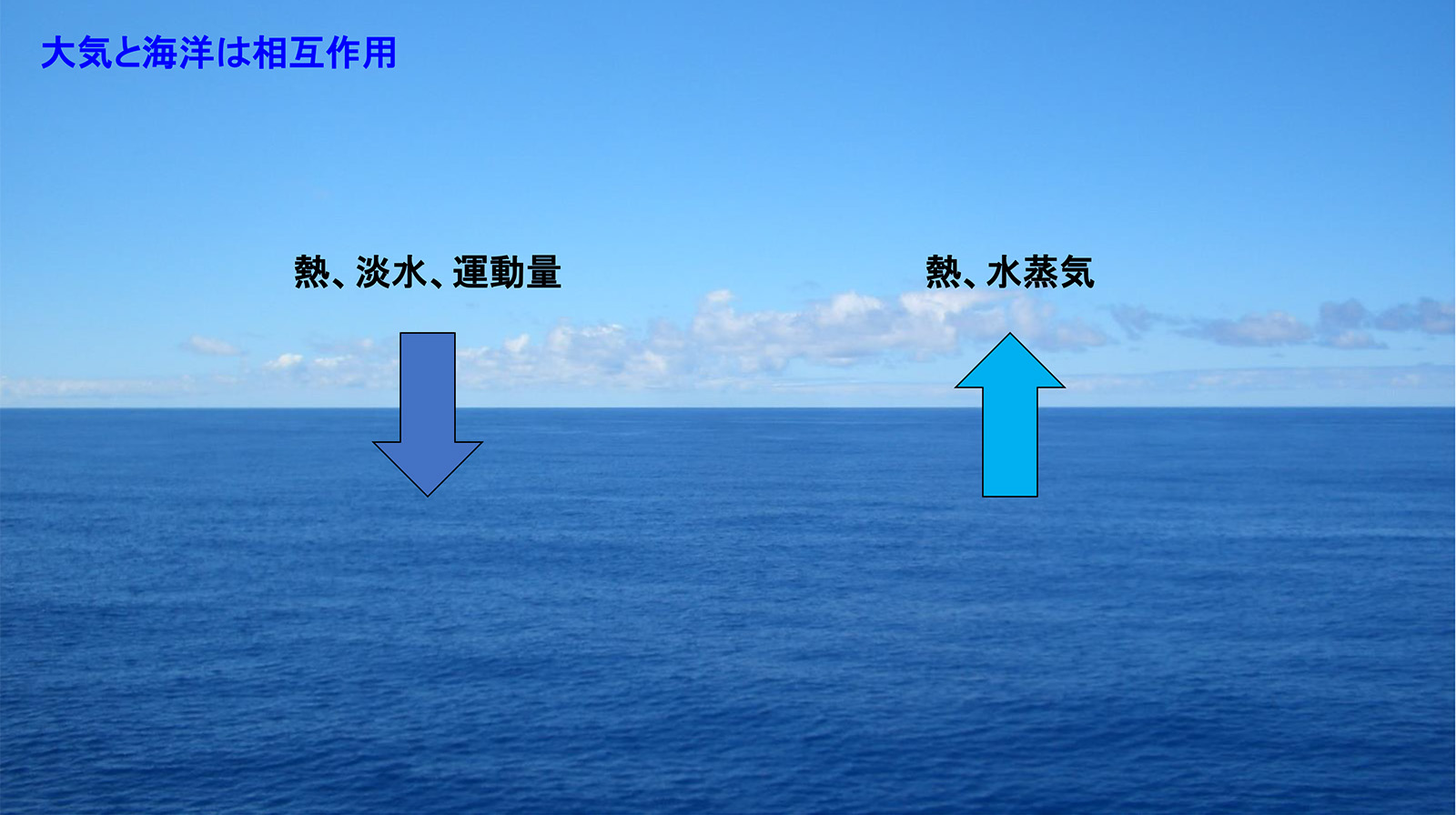

大気と海洋はお互いに作用しあっている。

海の上を吹く風が海水を動かし、海水が動くと海水温の分布が変化し、それに合わせて海洋から大気に放出される水蒸気や熱の量が変わってくる。大気が変われば海も変わり、海が変われば大気も変わる。日本近海は世界的に最も海水温上昇が著しいこともあり、海洋がどのように大気に、つまり気象に影響を与えているかについて多くの専門家によって研究が進められている。

「世界で一番、海水温が高い地域は、どの辺りなのかご存知ですか?」

今回、「大気と海洋」の関係について教えていただいた東京大学・大気海洋研究所海洋物理学部門/教授・岡英太郎さんからクイズだ。

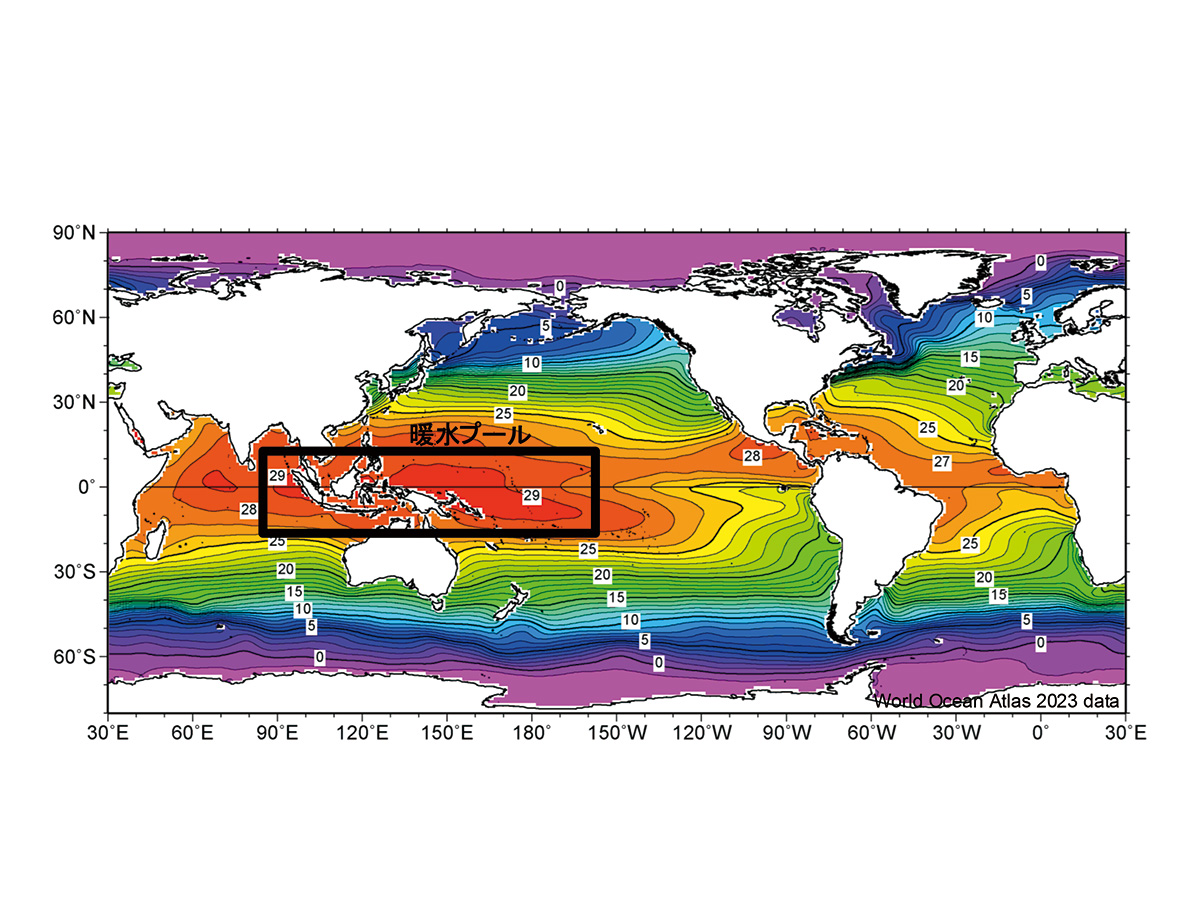

「その答えはインドネシア近海です。海水温が高いので、この地域は上昇気流がとても起こりやすい。この気流は上空10km辺りの対流圏上端まで上がり、そこから北と南に分かれて世界に流れていきます。つまり世界の大気の流れは、インドネシア近海を出発点に始まっているのです」

インドネシア近海は「暖水プール」と呼ばれ、世界の大気循環の出発点になっている。では、なぜ赤道に位置している海が一様に高温なのではなく、インドネシア近海の海水温が最も高くなるのだろうか。

岡さんの説明によれば、風の向きが大きく影響しているようだ。

地球上の恒常風(=貿易風/偏西風/極東風)の流れを説明しよう。

地球上、赤道に近い低緯度では貿易風が東から西に流れ、中緯度では偏西風が西から東に流れ、北極や南極の近くでは極東風が東から西に流れている。恒常風は東西交互に流れているのだ。インドネシアは低緯度にあるため貿易風の影響を受ける。海洋も同様で日射によって暖められた海水が貿易風によって太平洋の西の端に吹き寄せられ、インドネシア近海に「暖水プール」ができるというわけだ。

貿易風が強まると西に吹き寄せる力が大きくなるので「暖水プール」も大きくなる。

「暖水プール」が大きくなると必然的に上昇気流が大きくなり、低気圧が強まり、そこに吹き込む貿易風がさらに強まる。これがラニーニャ現象だ。「暖水プール」を起点とした大気の流れには日本も大きく影響を受けるので、ラニーニャ現象が生じた時は、日本の夏は猛暑で冬は厳冬になる傾向がある。

逆に、貿易風が弱い時は西側に吹き寄せる力が弱まるので「暖水プール」も小さくなり、上昇気流も弱まり、そこに吹き込む貿易風がさらに弱まる。エルニーニョ現象だ。エルニーニョ現象の時の日本は、夏は冷夏で冬は暖冬になる傾向が強まる。

「赤道周辺の大気と海洋の相互作用は、世界の気象に大きく影響を及ぼします。ただ低緯度にある熱帯の海が大気に影響を与えていることは以前から知られていたことで、すでにさまざまな研究が進められてきました。ところが近年、低緯度だけでなく中緯度の海洋も大気に大きな影響を与えていることが分かり始めました(※1)」

大気と海洋は地球規模で複雑に関係し合っている

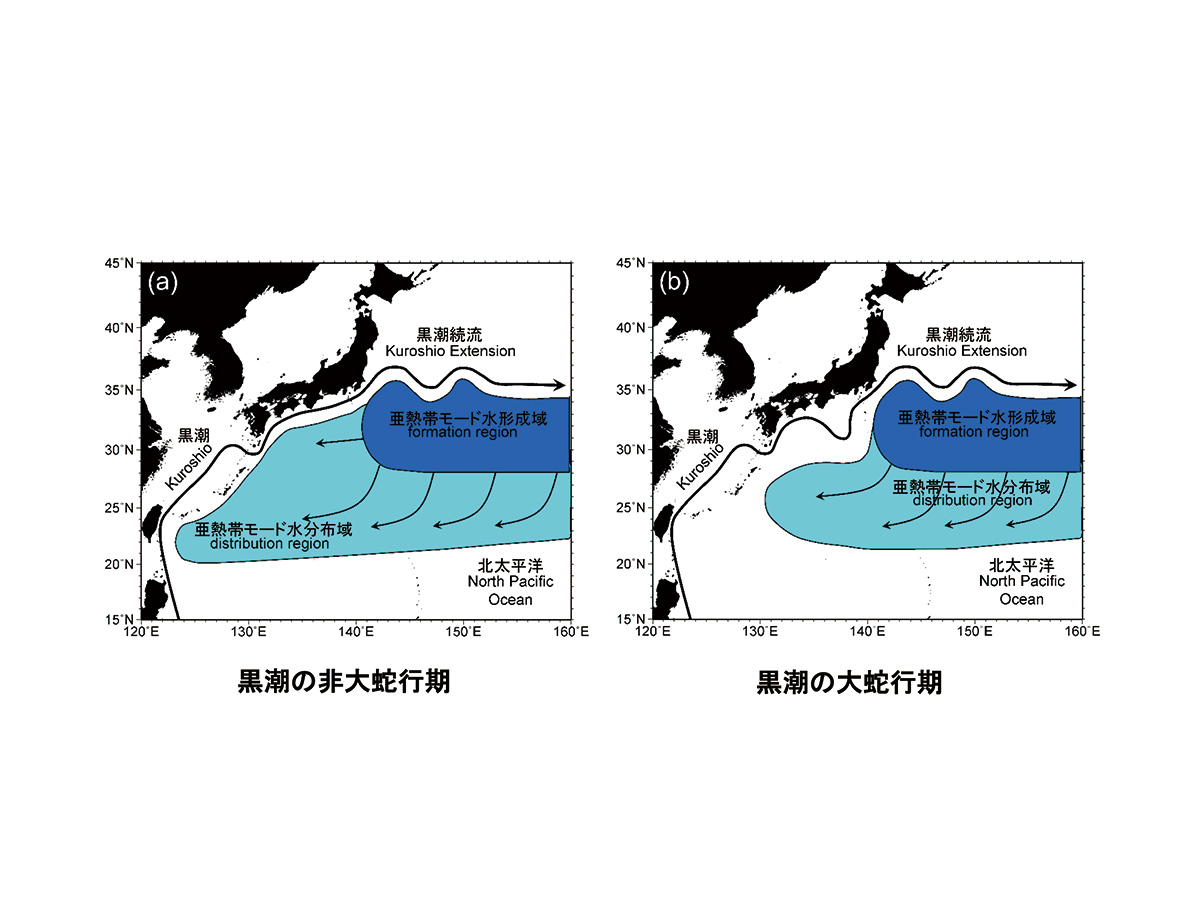

黒潮続流(※2)の南方で作られ、日本の気象にも影響を与えているという「亜熱帯モード水」を例に、その複雑さについて岡さんが説明された。

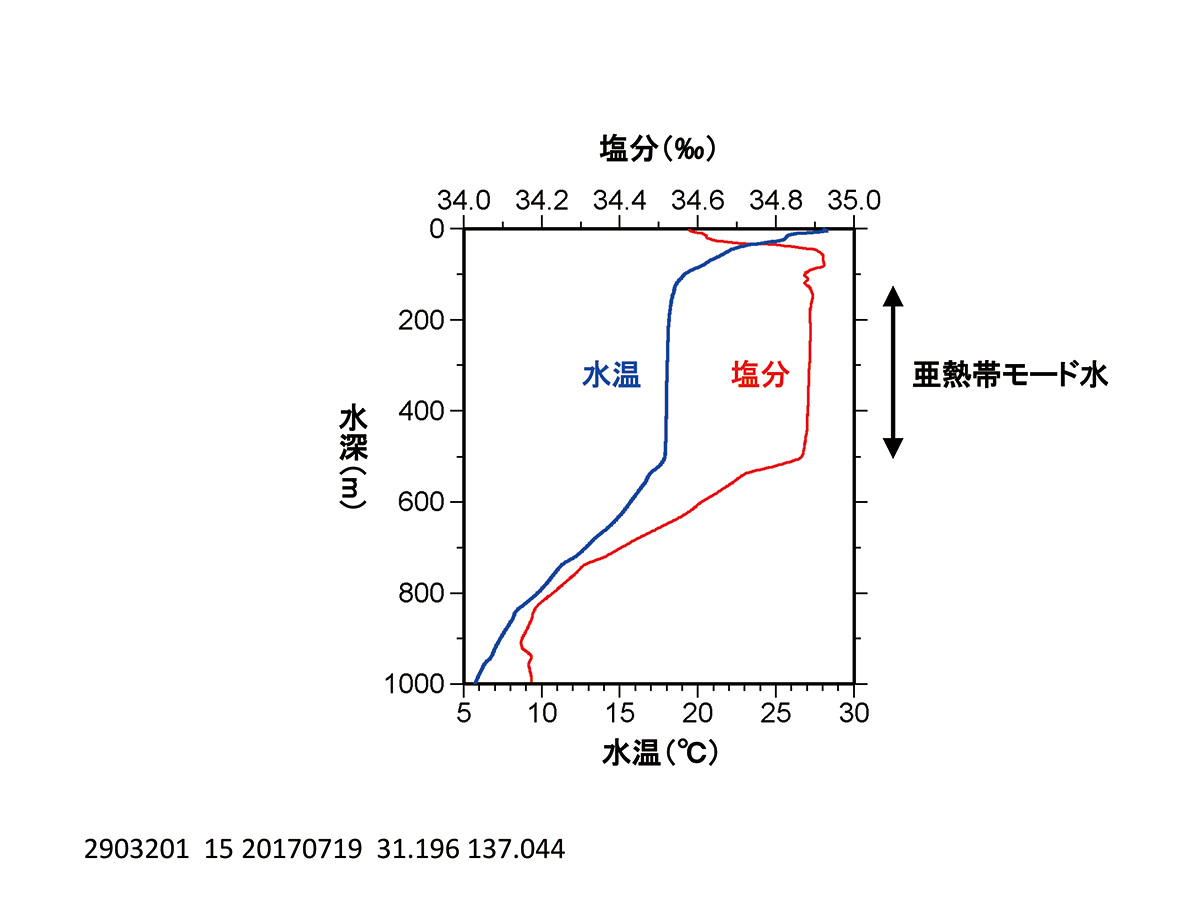

「亜熱帯モード水とは、ほぼ同じ海水温と塩分をもつ大きな海水の塊のことです。亜熱帯から亜寒帯にかけた世界の中緯度海洋に数カ所あることが分かっていて、黒潮続流の南方も亜熱帯モード水が形成される場所です。ただ、すべての亜熱帯モード水を合わせても、全海洋体積の0.2%ほどしかありません」

0.2%では海洋にも大気にも大きな影響を及ぼさない気がするが、実はそうでもない。この「亜熱帯モード水」とは、どのようにできるものなのだろうか。

海の表面近くは大気の影響を大きく受けるので、気温の上昇に合わせて海水温も上昇する。しかし水深が増すと大気の影響を受けにくくなり、水温は徐々に下がっていく。水深100mくらいまでは大気による海水温の変動が大きいそうだが、深くなるほどに海水温の変動が少なくなってくるという。そして、ある程度の深さまで来ると、海水温も塩分もほぼ変わらなくなってしまう。

なぜ、変わらなくなってしまうのだろうか。

岡さんによれば「取り残されてしまうのだ」・・・そうだ。

例えば、黒潮続流の南方に広がる「亜熱帯モード水」の場合、季節が秋冬になると冷たい季節風(北風)で海が冷やされ、表層の海水は重くなる(密度が高くなる)。

重くなった海水は表層から深層へと潜っていこうとする。この表層の海水が下に潜ることで、海に上下方向の対流が生まれる。

単純に言えば、大きくかき混ぜられる状態だ。

こうして冬の終わり(北半球なら3月ごろ)には海の表層が最も深くまでかき混ぜられる。

やがて春になると気温が上昇し大気が温められ、その影響で海も温められる。

温められることで海水は軽くなり、上下方向の対流が止まり、秋冬の間にできた一定の海水温と塩分を保った海水の塊が海中に取り残されてしまう。

これが「亜熱帯モード水」、つまり水塊である。その水温は17℃前後を保っているそうだ。

あまり知られていないのだが、実は黒潮続流の南方では冬になると大きな鉛直対流が起こっており、春になると水深100〜500mくらいのところに巨大な水塊「亜熱帯モード水」が形成されていたのだ。

海中に広がる「亜熱帯モード水」

なんとも不思議な現象が日本の近海で起こっているとは、とても興味深い。この「亜熱帯モード水」は、黒潮続流の状態に大きく影響を受け約10年周期でその大きさが変動しているそうだ。

ここにも大気と海洋の相互作用がある。

「日本近海の亜熱帯モード水の形成は、ハワイ北方の風の状態が大きく影響しています。『風が吹けば桶屋が…』の諺ではありませんが、大気と海洋の繋がりはとても複雑で面白いものなのです」

太平洋には「太平洋十年規模振動」と呼ばれる海水温や気圧の変動があり、アリューシャン低気圧の強弱をおよそ10年規模で変動させる。それに伴い北太平洋中央部(ハワイ北方)における偏西風が影響を受ける。

偏西風が強い時期はハワイ北方の海面は低くなる。低い状態は地球の自転の影響を受け、数千km規模の大きな波として西向きにゆっくりと伝わり、3〜4年後に日本近海に到達する。すると黒潮続流は不安定な状態となり、「亜熱帯モード水」は形成されにくくなる。

逆に偏西風が弱い時期にはハワイ北方の海面は高くなり、その状態が3〜4年後に日本近海に伝わると、黒潮続流は安定。「亜熱帯モード水」は形成されやすくなるそうだ

「亜熱帯モード水」の形成に影響を与えているのは、「太平洋十年規模振動」に始まるハワイ北方の風の動きだったとは驚きである。さらに「亜熱帯モード水」と台風との関係についても岡さんは説明された。

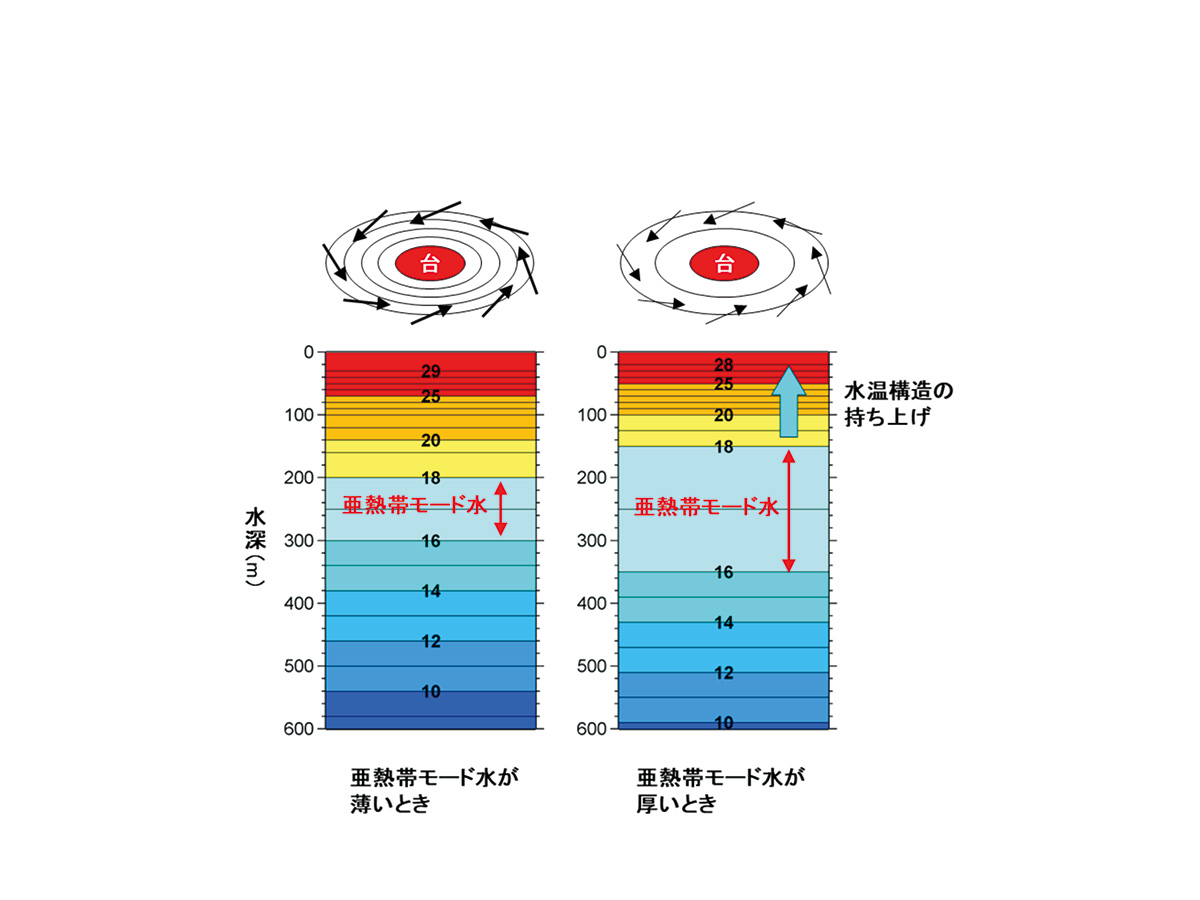

「黒潮続流の南方で形成された亜熱帯モード水は、海洋内部の流れに乗って少しずつ沖縄方面に広がっていきます。大きく厚みのある亜熱帯モード水が流れ込んできた時は、亜熱帯モード水がそれよりも浅い表層域を持ち上げることから、表層域の水温を下げる効果があります。亜熱帯モード水が広がっていく日本の南方海域は台風の通り道となることが多いですが、厚みのある亜熱帯モード水は持ち上げ効果で海面表層域を冷やし、水蒸気の蒸発を抑えるため、台風の勢力を減衰させる効果もあると考えられています」

日本の南の黒潮は約8年間、大蛇行を続けてきた。つまり「亜熱帯モード水」という水塊が日本の南の海に入ってきにくい状況が続いてきたのだ。実際には2015年頃をピークに、その後に始まった黒潮大蛇行の影響で減少を続け、2015年から2021年までに約100mは薄くなったと考えられている。しかもそれに伴い、海洋表層の水温は最大で約1℃上昇したという。

日本近海に本来あるべきものが形成されなくなったすれば、私たちの暮らしに今後どんな影響が出てしまうのか・・・、「それはまだ先にならないと分からない」と岡さんは言う。

「海洋の変化と変化に伴う影響を認識できるようになるには非常に時間がかかります。そのため海洋の変化をなかなか実感できない人も多いでしょう。ただ日本は海に囲まれた国なのに、そもそも海洋に関心を持っている人が多くないように感じます。もっと海に興味を持って欲しいですね。近年、温暖化による気象の乱れが問題になっていますが、その気象に海洋が与える影響は、とてつもなく大きいのです」

この取材の最後に

「全海洋の水温を1℃上昇させる熱量があれば、大気を何℃上昇させられると思いますか? 」、岡さんから再びこんなクイズが出された。

はて、全く見当もつかない・・・。

およそ10℃くらいだろうか・・・。

その答えはなんと・・・、「1000℃です」と驚きの答えが返ってきた。

「地球表面の7割を占め、深さもある海洋は大気の約1000倍の熱容量があると言われています。つまり大気より1000倍多く熱を蓄えられるため、大気が1000℃の熱を蓄えている時に全海洋の水温は1℃になる、、、、という訳です。もちろん、このようなことは実際には起こりませんが、高い熱容量を持つ海洋が温暖化で温められた大気の熱を海中に蓄え、気象を安定化させようとしていることは確かです」

大気と海洋が相互に作用し合う関係は、複雑で面白い。

そして、海洋が気象に果たしている役割の大きさに改めて驚いた。

止まらない温暖化による気象の変化にどう向き合うかが問われている今、その気象に影響を与えている海洋に対して、もっと関心を持ち、もっと注目することが私たちに求められているのだ。

※1) 中緯度の海洋が大気に影響を与えていることは、岡さんが代表を務めるプロジェクト「ハビタブル日本」の前身である、「気候系のhot spot:熱帯と寒帯が近接するモンスーンアジアの大気海洋結合変動」、「変わりゆく気候系における中緯度大気海洋相互作用hotspot」で調査・研究され、世界に発表された。

> ハビタブル日本:https://hotspot3.aori.u-tokyo.ac.jp

気候系のhot spot:熱帯と寒帯が近接するモンスーンアジアの大気海洋結合変動

> https://www.atmos.rcast.u-tokyo.ac.jp/hotspot/

変わりゆく気候系における中緯度大気海洋相互作用hotspot

> https://www.jamstec.go.jp/apl/hotspot2/

※2) 日本南岸に沿って流れる黒潮が房総半島沖で離岸した後の東向きの海流のこと。

- 岡 英太郎(おか えいたろう)

- 東京大学 大気海洋研究所 海洋物理学部門 教授。

資料・画像提供:岡英太郎、東京大学・大気海洋研究所

取材編集・撮影:帆足泰子