Compass 様々な専門家が語る明日の針路。

ブルーカーボンプロジェクト 2年目始動! 沿岸域7カ所で海藻のCO2吸収・貯留力を徹底調査

この調査に注目し取材を継続している「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」が、2025年4月より2年目の調査をスタートさせた。今年度に調査を行う沿岸域は全7カ所。調査場所を海藻藻場の沿岸に絞り、海藻によるCO2吸収・貯留力を徹底調査していくそうだ。このプロジェクト、具体的にどのような調査研究が行われているものなのかを知るために、2年目となる今年度最初の調査地である静岡県下田の調査拠点となった下田臨海実験センターを訪ねた。

2024年度より行われている「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」が、今年度も調査活動をスタートさせた。このブルーカーボンプロジェクトはフランスの海洋に特化した公益財団法人・タラ オセアン財団の日本支部であるタラ オセアン ジャパンと日本国内の大学付属の臨海実験施設のネットワークである「マリンバイオ共同推進機構(JAMBIO)」が共同で行うプロジェクトで、調査初年度である昨年も取材をさせていただいた。このプロジェクトでは日本各地に点在する臨海実験施設を拠点とし、約4年の歳月をかけて全国で調査研究が実施される予定だが、今年度は4月~7月までの間に7カ所で調査が行われる。

プロジェクトリーダーである広島大学・瀬戸内カーボンニュートラル国際共同研究センター・ブルーイノベーション部門の教授である和田茂樹さんは今年度の調査研究への意気込みを語ってくれた。

「2年目となる今年、日本の沿岸域7カ所で調査を行います。すべて海藻の藻場です。調査項目が多く大変ですが、今年度は昨年度よりもさらに多くの研究者が国内外から参加してくれています。多くの人たちの協力を得て、プロジェクトがパワーアップしていくのを強く感じています」

調査研究のテーマであるブルーカーボンについて、まずはカンタンに説明しておきたい。

ブルーカーボンとは、海洋生物の働きによって海に吸収・貯留されている炭素のことだ。この炭素を吸収・貯留する海洋生態系をブルーカーボン生態系と言う。

ブルーカーボン生態系は海藻や海草の藻場、マングローブ林、干潟や塩性湿地などが挙げられ、地球温暖化対策の観点からもCO2の吸収源として注目されている。

日本の食文化でお馴染みのワカメやコンブなどは海藻、浅瀬の砂泥地で見かけるアマモなどは海草に分類される。海に囲まれている日本では海藻などによる温暖化対策への貢献が期待されるものの、どの種類の海藻や海草がどれだけの炭素を隔離するのか、そのメカニズムは未解明の部分が多い。特に海藻は複雑とされ岩や岩盤で生長するため枯死した後に生息地に埋没(固定)せず、多くは波に流されてしまう。その一部は沖に流され深海に沈み、炭素を長期にわたって隔離すると考えられているが、その輸送過程を詳細に調査した研究がこれまでなかったのだ。

「現在、世界のブルーカーボン研究者が基準としている知見は、各地で散発的に取得された調査データを集約して解析したもので、多様な沿岸域を代表できる数値ではありませんでした。南北に緯度が異なり海流などさまざまな違いがある日本各地の多様な沿岸域を調査するこのプロジェクトにより、ブルーカーボンの大規模なデータセットが取れれば世界に大きなインパクトを与えることができるでしょう」

今年度の調査は、以下7カ所。カッコ内は調査拠点となる大学の臨海実験施設だ。

・4月

静岡県下田(筑波大学 下田臨海実験センター)

・5月

長崎県五島(長崎大学 環東シナ海環境資源研究センター)

高知県宇佐(高知大学 総合研究センター海洋生物研究教育施設)

・6月

香川県庵治(香川大学 瀬戸内圏研究センター庵治マリンステーション)

新潟県佐渡(新潟大学 佐渡自然共生科学センター臨海実験所)

・7月

北海道忍路(北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター忍路臨海実験所)

宮城県女川(東北大学 大学院農学研究科附属女川フィールドセンター)

さて、今年度最初の調査拠点である下田臨海実験研究センターにおける調査の模様ご紹介しよう。

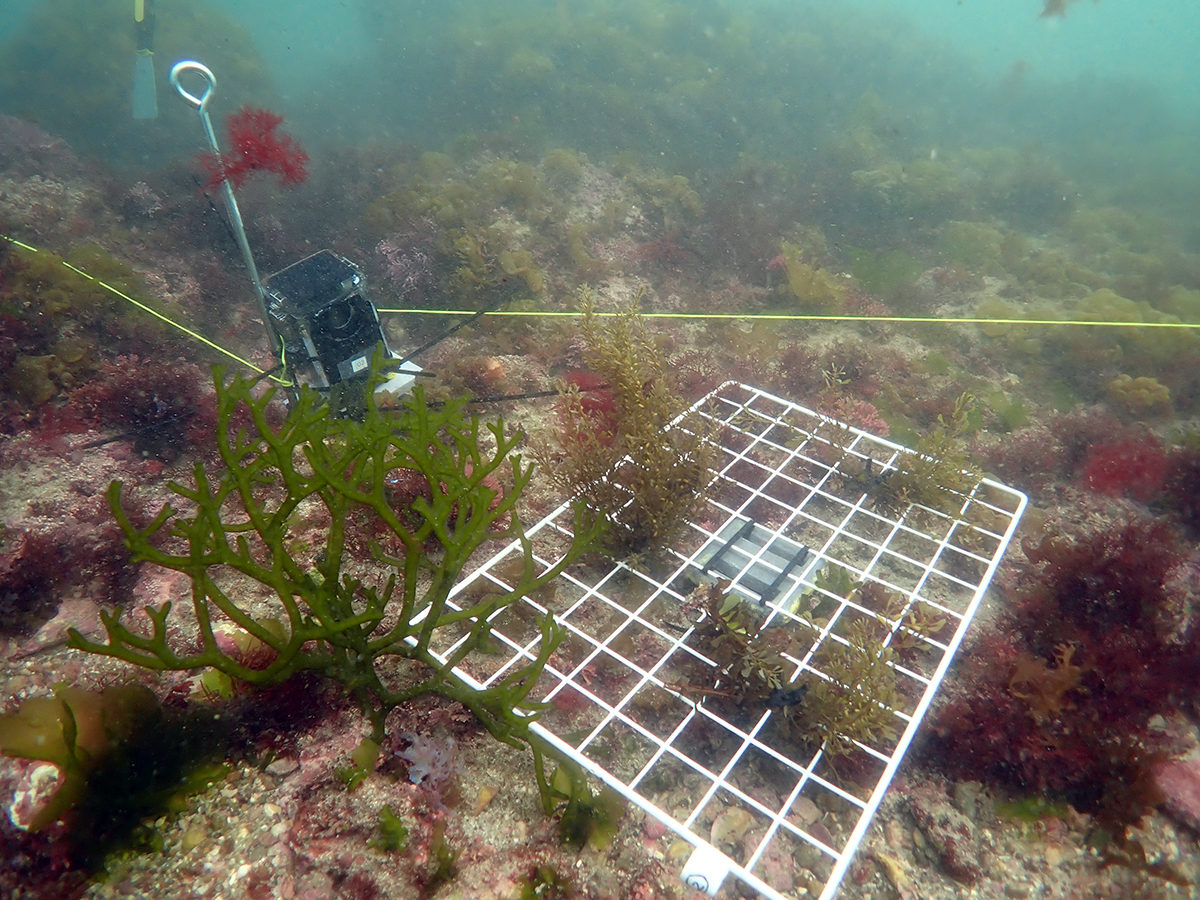

今回の調査は4月21日(月)にスタート。1日目は潜水調査を中心に海底の写真撮影や海藻のサンプル採取など基礎データを取り、2日目は終日、海底の泥の採取や採水などを行なった。そして2日目の夜は採取した2日分のサンプルの整理を行う。

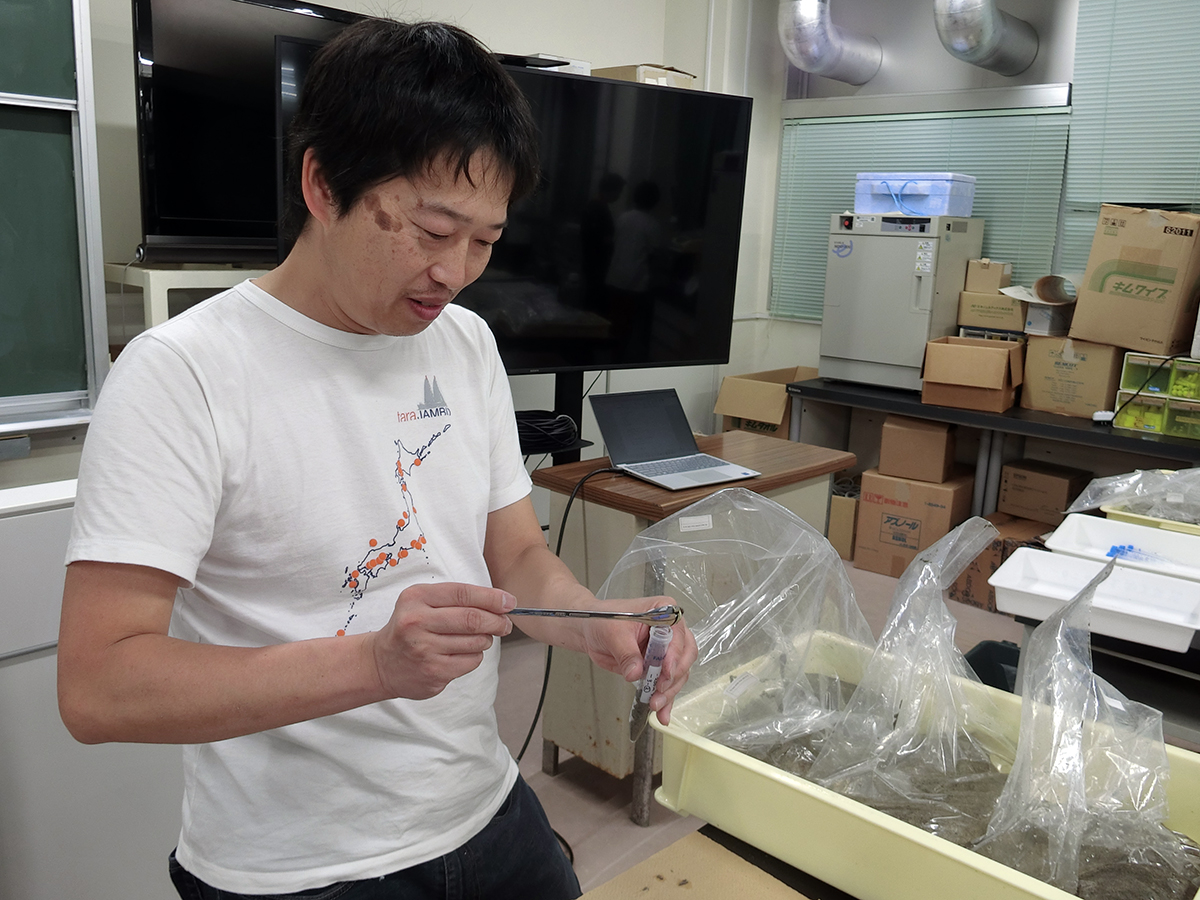

昼は海中での調査、夜はサンプルの整理。疲れもあると思うが、プロジェクトに参加する研究者たちは作業を素早く効率的に進めていく。

「採取したサンプルは、環境DNAや光合成など各分野の専門研究者に送り分析してもらうことになっています。私だけでなく、ブルーカーボンに関心を持つ国内外の多くの研究者に参加してもらっていることは、このプロジェクトの大きな強みです」と和田さんは語っている。

藻場の影響が沿岸から沖合にかけて、どの程度波及するかを測定する調査として、採取サンプルを整理する様子から、調査項目の多さとその丁寧な作業に改めて驚いた。

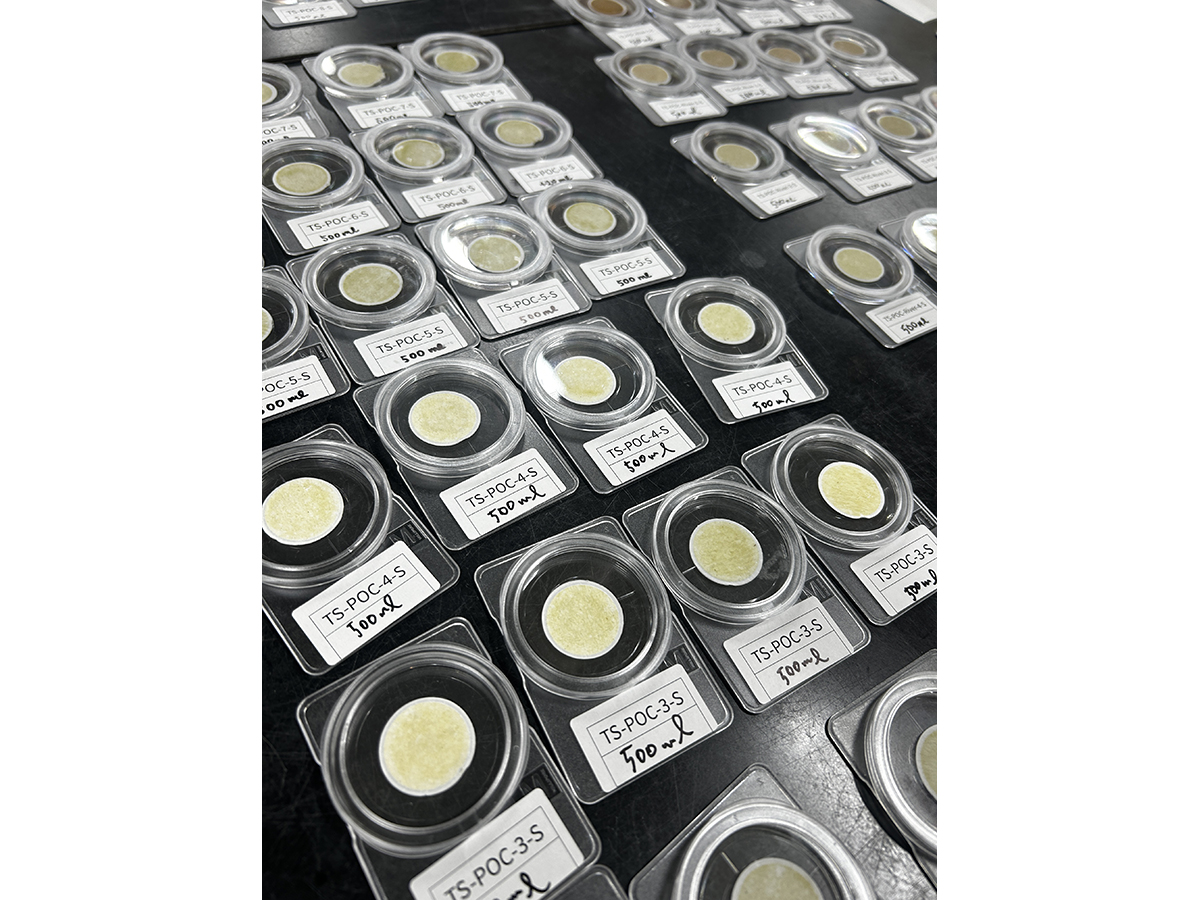

海底からの砂泥サンプル採取について和田さんは「沿岸から沖合にかけて全4カ所で採取しました。採取は1カ所につき3回行います。偏りなく調査環境の平均値を出すためです。そして砂泥調査は調査項目が3つあるので、1回の採取につきサンプル管3本ずつの分析用サンプルを作ります」と説明された。

1カ所につき3回の採取が必要なのかと疑問を抱いたが、科学的に客観性のある平均値を得るためには必要な作業なのだ。また3つの調査項目とは「環境DNA」「脂肪酸」「全炭素」とのことだ。

「環境DNA」は、海底に沈んだ海藻がどこから流されてきたどんな種類であるかを知る指標になる。ただし、「環境DNA」だけでは海藻の種類は分かるが、その量がどれくらいあるかはよく分からない。AとBではどっちがどのくらい多い、などはよく分からないのだ。

対して「脂肪酸」は、海藻ごとの量を知ることができる。海藻の種類によって脂肪酸の量が違うからだ。ただし、「脂肪酸」だけでは海藻の種類を特定することは難しい。

「全炭素」の調査も欠かせない。「全炭素」とは砂泥の中の炭素の全量で、全炭素を分析することで採取地に炭素がどれくらい貯留されているかを調べることができる。ただし、「全炭素」だけでは貯留している炭素量は分かっても、その炭素がどんな種類の海藻によるもので、どこから来たのかは分からない。

このように、「環境DNA」と「脂肪酸」、さらに「全炭素」の3つの分析を組み合わせて研究する必要がある。3つを組み合わせることで、今回調査した沿岸から沖合にかけた4カ所で「どの海藻がどこから、それぞれどの程度、吸収した炭素を貯留しているのか」がわかるというわけだ。

砂泥よりもさらに細かい調査ポイントを設けていたのは、海水の採水調査だ。今回の調査に参加していた研究者の一人、国立科学博物館の伊藤美菜子さんに寄れば、「海水が混じっていない川の流域から採水を始めて、海水と混ざり始める河口周辺、川の水が海に出てすぐの沿岸域、さらにその先というように、川から海にかけてポイントごとに採水を行いました。また、藻場の中心から外側に向かって採水調査も行いました。細かく採水ポイントを設け、1,000mほど沖まで調査しました。分析の平均値を取るために、採水サンプルは1カ所につき複数作ります」と、なんとも細かい作業なのだ。

昨年のプロジェクトにも参加したという三重大学大学院・生物資源学研究科・助教である渡邉裕基さんは、多くの研究者が協力するこのプロジェクトに大きな魅力を感じている。

「このプロジェクトでは環境DNAや光合成など専門分野を持つ多くの研究者が協力しています。彼らによる分析データを参加した研究者みんなでシェアできることがいいですね。それらを組み合わせることから大きな調査結果を導き出せるものと期待しています」

このプロジェクトには和田さんの研究室の学生たちも参加している。この日は採水した海水から環境DNAを分析するためのサンプル整理を行なっていた。

「和田先生の研究室に入ったことでブルーカーボンが温暖化対策に与える影響力の大きさを知った」という筑波大学の修士課程2年の 服部純大さん。

「プロジェクトは調査項目が多くて大変だけど楽しい」とは筑波大学の博士課程2年の 伊藤武留さん。伊藤さんは調査ダイビングができるため潜水調査も担当しており、このプロジェクトにとっては貴重な戦力なのだ。

このプロジェクトは4年間の予定だが、プロジェクトリーダーの和田さんは今年度の調査を終えた時点で、一旦は論文をまとめて発表する予定だ。

「具体的な結果は出せませんが、日本で詳細なブルーカーボンの調査研究を進めていることを早く世界に発信したいと考えています」

和田さんが発表を急ぐ理由には、昨今の急激な環境変化も背景にある。これだけのプロジェクトの研究結果をまとめるには、本来ならば多くの時間を要するものだが、温暖化などによる環境変化が予想以上に早く進んでいることを危惧し、研究結果を早く世界に発信する必要があると思っている。

「このプロジェクトは海藻や海草がCO2を吸収・隔離しているのか、どうか・・・、という定性的な調査ではなく、海藻や海草が『どこで、どのくらい、どのようにCO2を吸収・隔離するのか』を調査する定量的な調査です。つまり、藻場が持つCO2吸収・隔離力について、科学的に正しい数値を出すことに意味があるのです。細かい作業が多くとても大変ですが、まだ世界中の誰も試みてはいない調査なので、とても価値ある研究になると確信しています」

この「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」には他にない特徴がある。アーティストが参加することだ。研究者とは違う視点で、調査研究の意義を多くの人々に届ける役割が期待されている。東京藝術大学で教員を務める井上裕史さんは今回の調査に参加し、和田さんたち研究者と意見交換できたことはとても有意義だったと語っている。

「このプロジェクトには東京藝大からアーティストが参加する予定になっています。今回の調査に参加したことで、普段はあまり接点のない研究者の方々の思いを知ることができました。研究者が伝えたいこと、アーティストが表現したいこと、それぞれの思考を繋ぐ役割を私が担い、分かりやすいものから難解なものまで、さまざまなアート表現を通してブルーカーボンの大切さを多くの方に届けられるように参加アーティストの選定を行っていきたいと思っています」

「Tara JAMBIOブルーカーボンプロジェクト」は広島大学の和田さんを筆頭に、2025年度も多くの研究者たちの協力によって調査が進んでいる。温暖化抑制につながるヒントが見つかると期待して、日本から世界に発信するこのプロジェクトをこれからも見守り応援していきたい。

画像提供:和田茂樹、タラ オセアン ジャパン

取材・撮影編集:帆足泰子