Features グローブライドの取り組み

バケツ1杯の水から分かる魚の生態!

生物調査の常識を変えた“環境DNA”とは

環境中に残された生物由来のDNAを『環境DNA』という。環境DNAを分析する生物調査はこれまでの直接調査と比べて効率も精度も格段に上がり、生物調査の常識を変えたといわれている。この環境DNAによる調査手法は、日本の研究者たちが開発したものだ。環境DNAを使用して海洋環境を調査する新しい仕組みも作られ、いま、世界から注目を集めている。

『環境 DNA』 とは、水中や土壌中など環境中に存在する生物由来のDNA(=デオキシリボ核酸)を指し、生物は排泄物や粘液などと共に自らのDNAを環境中に残している。そこで、水や土壌を採取し環境DNA を抽出することによって、そこに棲む生物の種類や量、分布を調査しようという手法が世界で注目されている。これまでのような捕獲や直接観察に頼っていた生物調査と比較して圧倒的に効率良く、しかも高精度な分析が可能な手法なのだ。この画期的な調査手法をマクロ生物(※1)に適用させ、特に海洋生物の調査で大きな成果を上げたのは日本の研究者たちである。

そこで今回は、京都大学フィールド科学教育研究センター教授・益田玲爾さんにお話をお聞きした。

「環境DNAを分析する調査手法は、実は新しいものではありません。1990年代から微生物学者の間では微生物の調査手法として活用されてきました。水をろ過してDNAを調べることで微生物の種類や量を調査したのです。DNAによる生物調査は画期的な手法であるにも関わらず、長い間、微生物調査以外では活用されてきませんでした」

2008年、環境DNAを活用したウシガエルの調査論文がフランスの研究チームによって発表される。その当時、ヨーロッパに外来生物として入ってきたアメリカ産のウシガエルを調査する手法として環境DNAが利用されたのだ。アメリカ産ウシガエルが池に残したDNAを池の水から検出したと論文発表された。これが微生物以外の生物調査に環境DNAが利用された始まりだと言われている。微生物ではないマクロ生物を環境DNAで調査した衝撃的な研究だったが、この時点では世の中に広く知られることはなかった。

2011年、魚の研究では初となるDNAを利用した調査論文がアメリカと日本でほぼ同時に発表される。対象魚はどちらもコイ。アメリカの論文は、国内の川や池に中国産のコイ科の魚(ハクレンとコクレン)が増えていることを受けて採水調査を行い、中国産コイのDNAを各所で見つけ、アメリカ国内における中国産コイの増加を裏付けたというものだった。2008年にフランスの研究チームが発表したウシガエル調査とほぼ同じ環境DNAの利用だった。日本でのマクロ生物に対する環境DNAを利用した調査は、当時コイの間に流行したコイヘルペスというウイルス調査がきっかけとなる。ウイルス量から感染コイがどの程度いるかを推定するために、1尾のコイが水中に放出するコイヘルペスウイルスの量を調べようと水槽の中のDNAを測定したのだ。すると予想以上にDNAの量が多く、それはウイルスではなくコイのDNAといったものだった。ウイルスを含む微生物のDNAではなく、コイのように大きな生物のDNAが体外に排出され水中に存在することに気付いた瞬間だった。

この論文を日本から発表したのは、源利文さん(現・神戸大学人間発達環境学研究科教授)。環境DNAを活用した調査はフランスやアメリカですでに行われていたのだが、日本では初めての環境DNAによる生物調査であり、発見でもあった。

特筆すべきはここからの展開である。

この発見を源さんの大学の同期で生態学理論を研究していた近藤倫生さん(現・東北大学大学院生命科学研究科教授)が知り、川や池だけでなく多くの生物が生息する海で環境DNAを利用した生物調査を実施できれば大きな発見につながるのでは・・・と閃いた。

そのプランとは「抽出した環境DNAを分析することで魚の分布を推定できる」と考え、すぐに一緒にチームを組む海洋生物の研究者を探し始め、そして白羽の矢が立ったのが京都大学の益田玲爾さんだった。

「近藤さんから話を聞いて『これは、凄い!』と思いました。僕はずっと実際に海に潜って海洋生物を観察してきました。しかしながら直接観察の研究には限界がある。それをひしひしと感じていたところだったので、環境DNA を分析することで今まで手が届かなかった魚類生態の謎に手が届くかもしれないと思ったのです」

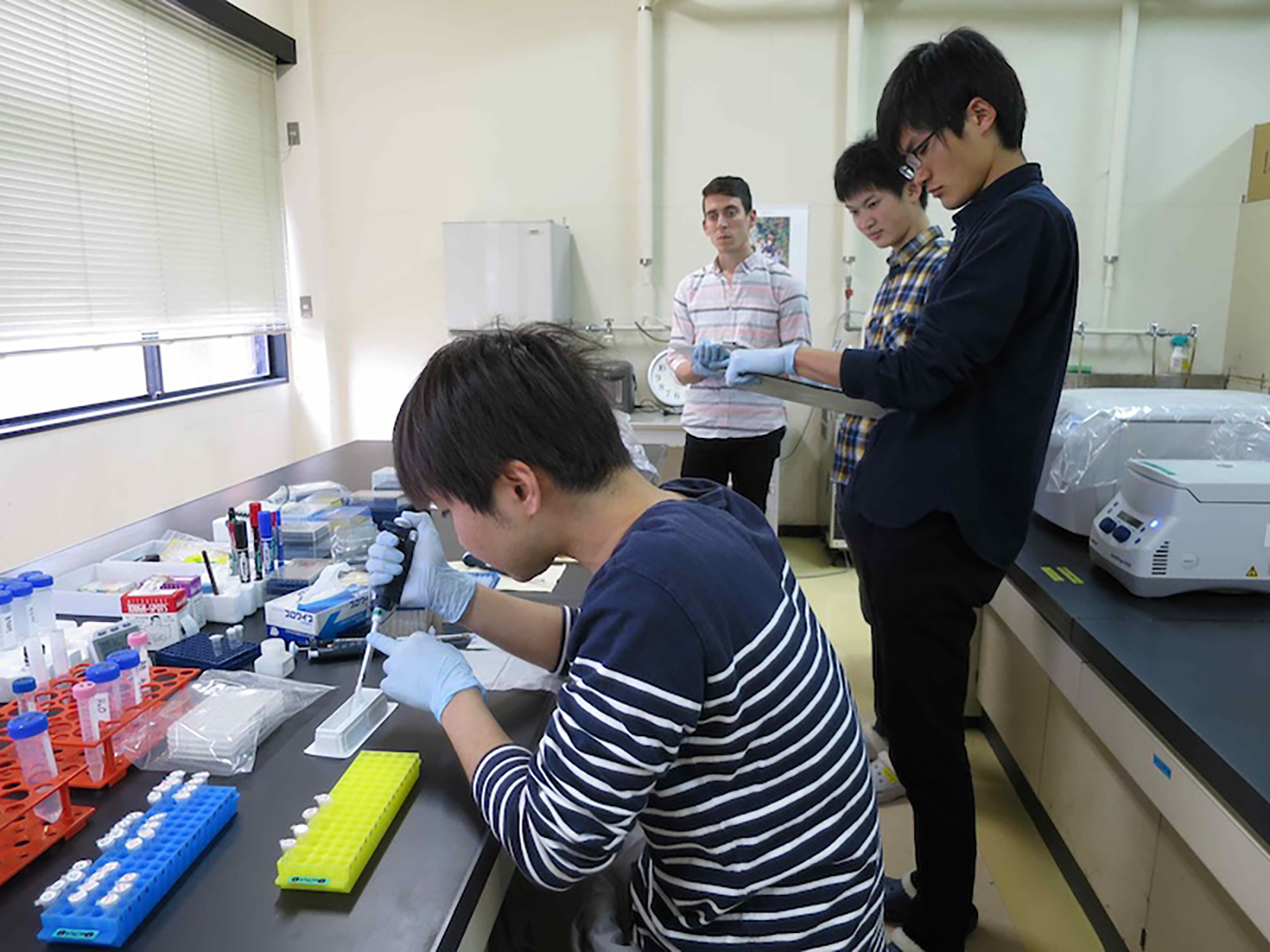

3人は意気投合すると、環境DNAを分析する調査手法を開発し、その分析結果を世界に発表していった。マクロ生物に対する環境DNAによる調査手法は、まさに日本から世界に発信したものであり、現在では世界の研究者が生物・生態系の調査に環境DNA を利用するようになっている。特に温暖化などの影響で変わり始めた海の魚の分布域調査には大きな役割を果たしているという。

ところで環境DNAを分析する調査とはどのように行うのだろうか・・・?

「調査のために大量の水を採水するわけではありません。環境DNAの分析は『バケツ一杯の水から存在する生物の種類や分布が判る」をキャッチフレーズとする革新的な生物調査です。採水は少量でいいのですが、採水サンプルから特定の生物のDNAを調査するためには、PCR装置を使うことが多いですね」

『PCR』、コロナ禍でよく耳にしたフレーズだ。この検査方法とは特定のDNAを人工的に増やし、わずかなウイルスをPCRで人工的に増殖させることで陰性か陽性かを判断したワケだ。環境DNAの調査では採水した水から抽出した調査対象の魚のDNAをPCRで増やし、そこからさまざまなデータを測定していくのだそうだ。調査には注意も必要で、例えば沿岸域の調査では川から生活排水が流れ込む場所もあり、日本にいない魚、例えば食卓に上がる外国産のサケなどのDNAが抽出されることもあるそうで、益田さんたちはデータ上の数字だけで判断せず、時には水中に潜って直接観察も行うようにしている。

また海流によってDNAが流され、海中でDNAが分解されてしまうことも計算しておく必要があるという。ちなみに魚の体表やフンなどから海に放出されるDNAの量は魚の表面積に比例するとのことだ。小型魚と大型魚の体長差が約10倍の場合、表面積の差は約100倍になると考えられ、大型魚は小型魚と比べて約100倍の量のDNAを海に出すようだ。

益田さんたちの研究チーム(※2)は、2017年から千葉県・房総半島沿岸で環境DNAによる海の魚の生物間相互作用調査を行った。生物間相互作用とは、例えば「アイゴが海藻を食べ尽くしたら棲み家を失った小魚たちが姿を消す」というような生物間の関係のこと。生物の種類や分布の調査にとどまらないこの調査は、環境DNAの有用性を示す大きな挑戦となった。なぜなら生物の種類が多い沿岸域での生物間相互作用調査は、世界でも類のないものだったからだ。共同研究者である千葉県立中央博物館の宮正樹博士らが房総半島沿岸の11地点を調査地として設定し、2週間に1度の採水調査を2年間継続。計550件 のサンプルから 856 種の魚の DNA を検出した。多魚種・多地点で得られた環境DNAはメタバーコーディング(多種同時並列検出)(※3)で分析し、ほとんどのサンプルから検出されるクロダイの環境 DNA 濃度をまず定量(数値化)することで、他の魚種の DNA 量も網羅的に推定した。

「クロダイの環境DNAの定量は、舞鶴水産実験所の大学院生だった笹野祥愛さんが担当しました。種間相互作用の研究は、私が十数年間、舞鶴湾に潜って取り続けていたデータを活用し、潮雅之さんが論文で公表していました。これらの手法を組み合わせることで、環境DNAの分析はどこに、どんな魚が、どの程度の量がいて、さらにそこに棲む生物間の関係もある程度推定できる手法として、改めて世界で注目されました」

益田さんが海の生物間相互作用について、さらに詳しく教えてくれた。海の中では「食う、食われる」という単純な関係ばかりではなく、魚たちは緩やかに結びついているものも多いという。

例えばアジとカマス。

アジが増えればカマスが増える。カマスが増えたらアジも増える。アジはカマスが群れの中に入ってきても拒むことはない。アジは動物プランクトンを食べ、カマスは小魚を食べるので「食う、食われる」の関係にはならず共存が可能なのだ。カマスはアジの群れに隠れながら小魚を食べ、アジは自分たちのライバルとなる小魚をカマスが食べてくれるからエサに困ることがない。お互いにプラスの相互作用だ。

マイナスの関係もある。例えばメジナが増えたらチャガラ(ハゼの仲間)が減る。これはメジナがチャガラを捕食するわけではない。メジナは海藻を食べる魚だ。しかしチャガラは海藻の中で暮らす魚なので、メジナが海藻を食べ尽くすことでチャガラは棲み家を失い、間接的にその数を減らしてしまう。

環境DNAを活用して生物種間相互作用をみていくと、このような海の中の複雑な関係がより正確に見えてくると益田さんは期待を寄せる。

「多くの人に環境DNAを分析する生物調査の可能性を知ってもらいたいと思っています。今、温暖化によって海の環境が大きく変化しています。魚が北上し、各地で獲れる魚種が変わってしまいました。海の生態系を保全し水産資源を持続的に利用するためには環境DNAによる調査が有効で、日本近海の魚の分布を継続的に調べることが重要です」

益田さんたちが全国で実施してきた沿岸域の環境DNA調査を前身とし、2019年からは東北大学教授の近藤倫生さんが主催となり環境 DNA を利用した生物多様性観測ネットワーク「ANEMONE (All Nippon eDNA Monitoring Network※4)」がスタートする。

さらに2022年6月には全国で採水されたサンプルを集めて分析する環境DNAのビッグデータ「ANEMONE DB(データベース)」を構築し、誰でも閲覧できるオープンデータとして公開する仕組みを作った。このシステムは2023年の環境DNA国際学術大会において世界から絶賛され、今後、各国での導入が期待されている。

環境DNAを分析する調査手法は日本で開発され、今や世界のスタンダードになろうとしている。またしても日本の研究者の力量を強く感じる取材であった。

環境DNAは生態系の状態をより正確に、効率よく把握できるため、急速に変化する海洋環境の近未来予測に大きく貢献してくれるだろう。何よりも私たちが知らなかった海の生物の謎を環境DNAが解き明かしていくと思うと、ワクワク感は高まるばかりだ。

※1:環境DNAの分析におけるマクロ生物とは、微生物(ウイルス含む)以外の目に見える大きさの生物のこと。

※2:京都大学白眉センター 潮雅之 特定准教授(研究当時、現 香港科技大学助理教授)、フィールド科学教育研究センター 益田玲爾 教授、農学研究科博士課程 3 年笹野祥愛氏(研究当時、現 水産研究・教育機構)、千葉県立中央博物館 宮正樹 主任研究員、東北大学 長田穣 助教らの研究グループ。DNAの高頻度時系列データを解析することで、魚種間の関係性を検出できることを示した。

※3:メタバーコーディング(多種同時並列検出)とは、解析対象の生物分類群が共通して持っているDNA領域を増幅し網羅的に配列を解読することで、多種検出を同時に行うDNA解析技術。この調査研究では、ほとんどのサンプルから検出されるクロダイの環境DNA濃度を定量する(数値化する)ことで、単位DNA量あたり生成される配列数を推定し、他の魚種のDNA量を網羅的に推定した。

※4:ANEMONE(アネモネ)とは、環境DNAを利用した生物多様性観測のネットワークのこと。東北大学・筑波大学・かずさDNA研究所が中心となって、全国の大学や国立研究所、行政機関、市民ボランティアの協力のもと日本全国の沿岸や河川、湖沼等をカバーする環境DNA調査を実施している。市民ボランティアは主にNPO法人アースウォッチジャパンを通して参加できる。

取材編集:帆足泰子

画像提供:益田玲爾(京都大学フィールド科学教育研究センター教授、京都大学舞鶴水産実験所長)